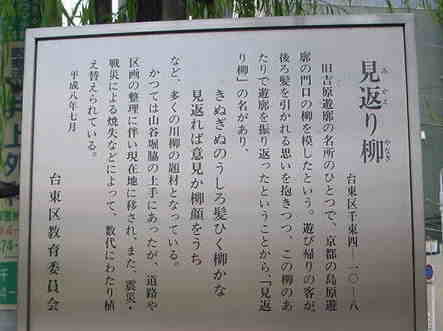

The willow looked back upon and seen at Yoshiwara Ohmon

|

|

| 「吉原」は江戸で唯一,幕府から公認を受けた遊郭である.もともとは日本橋葺屋町(現:日本橋人形町付近)に土地を与えられて1617年に開設したもので,ヨシやカヤの茂るところだったので「葭原(よしわら)」と命名された.その後,1656年に田圃の広がる浅草千束村日本堤へと移転した.正確には,前者を旧吉原,後者を新吉原と呼んでいる.この新吉原が,魚河岸,芝居街と並んで,江戸の繁栄を物語るところとして名を馳せる不夜城の遊里「吉原」なのである.1958(昭和33)年まで続いた.

吉原の遊郭が広がっていたのは,現在の台東区千束4丁目と千束3丁目の一部である.新吉原の周囲には堀をめぐらして,出入り口は大門1ヶ所のみとしていた.その大門が存在していたところが,今でも交差点名とバス停に名の残る「吉原大門」なのである. 江戸の人口は男性の方が多く,遊郭は必要悪とされ悪所とはいいつつも大変賑わっていた.歌舞伎の演目を見ると,女形では必ずと言っていいほど遊女が登場する.幕府の高貴な武士を相手にすることから,遊女の中にはかなりの知識と教養を持つものもおり,三味線や琴,日本舞踊に茶道の心得を持っていた.しかし,華やかさの反面,劣悪な遊女の生活も伝えられており,遊女の大半は貧困なため身売りされた農村の娘たちで,満足な食事も与えら得ず客が少ないと言って折檻されるものもいた.死亡年齢も若く,死亡すると浄閑寺(荒川区)に投げ込まれるかのように埋葬されたという.

「見返り柳」は,遊び帰りの客が後ろ髪を引かれる思いを抱きつつ,この柳の辺りで遊郭を振り返ってしんみりとしたところから,この名がついたという.多くの川柳の題材となっており,台東区教育委員会の看板まで立っている.かつては山谷堀脇の土手にあったが,区画整理に伴い現在地に移され,震災や戦災によって数代にわたり植え替えられている.しかし,時代が過ぎれば「遊郭」も教育委員会の看板が立ってしまう「名所」となってしまうのだから,現在の新宿歌舞伎町などの風俗街も,3~400年も経つとかつての東京の繁栄として,教科書で紹介されるのだろうか.

1958(昭和33)年の売春防止法の施行にともなう赤線廃業によって吉原は幕を閉じる.その後,元赤線業者が経営するトルコ風呂がオープンし,現在のようなソープランド街が形成されている. |