Kabuki-za (at Higashiginza)

歌舞伎座正面 |

|

|

東京で歌舞伎を見るならば東銀座にある「歌舞伎座」である.

現在の地に歌舞伎座がオープンしたのは明治時代のことで,大正から現在の「松竹」が興行を行うようになった.現在の桃山風建築の原型ができあがったのは,大正時代なのであるが,その後の戦災により焼失し,今の建物は昭和26年に復興したものである.1988(昭和63)年に開場100周年を迎えた.間口27mの舞台、直径18mの回り舞台を持ち,座席数は1,886席となっている.

昼の部の公演題目

切符売り場

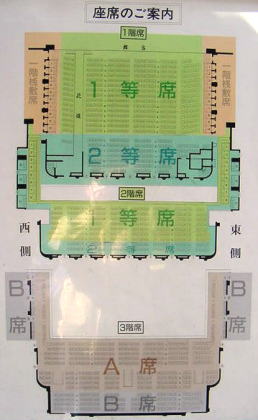

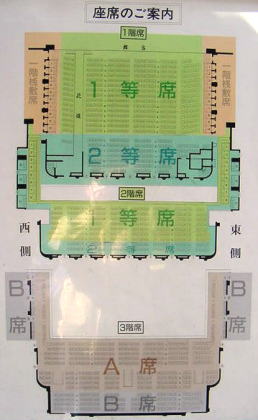

歌舞伎座の座席表

チケットは前売りの電話予約をして購入するのであるが,当日券も販売されている.

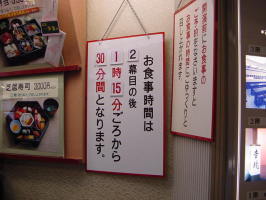

歌舞伎は「昼の部」と「夜の部」があり,昼の部は午前11時から5時間,夜の部は午後4時30分から4時間半程度行われる.といっても,通しで公演が行われているのではなく,3~4幕で構成されていて「幕間」には,トイレに行ったり食事をとったりすることができる.

チケットは,昼と夜とを「通し」で購入することもできるが,その場合は値段は2回分支払うこととなる.

3階席には,A席(4,200円)とB席(2,520円)があるが,B席は当日券での購入はできないこととなっている.しかし,団体客のキャンセルがでるときがあり,そのときはラッキーである.チケットを購入するときは画面を見ながら席を指定することが出来るが,当日券で割り当てられている場所は限りがある.

1・2階の席は,1等席(14,700円)と2等席(10,500円)に分かれているが,これらの違いは,ホールの天井が見える席は1等,上階の座席があるために天井が低い場所が2等となっている.さらに,両脇には桟敷席(16,800円)があって,ここは床より一段高くなっていて座布団が敷かれセミ個室のような特等席となっている.

3階席 前方がA席 後方がB席

(一番後ろは「一幕見席(後述)」となる)

3階から見た2階席と1階席

3階からは残念ながら花道を見ることはできない(立てば別)

1階の1等席 手前に「花道」が写っている

これが「桟敷席」 花道が丸見えである

桟敷とは板を敷いて土間より高くして見やすくしている場所

相撲や芝居小屋に見られる席である

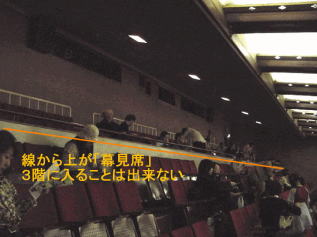

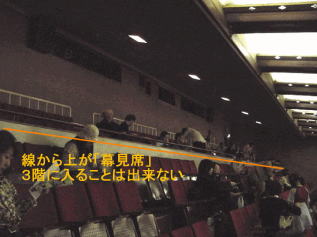

歌舞伎座には,唯一ここだけとなった「一幕見席」が現存する.これは4階部分の最後尾に2列イスが並んでいる席で,時間のないひとのための1幕のみの鑑賞や,学生・愛好家のための超格安な料金で見ることの出来る当日券のみの自由席である.幕によって料金が違うのであるが(800~1,200円前後),映画よりは安くなっており,さらに学生割引(100円引き)も存在する.幕見席はチケット売場も入口も別となっており,中で3階や1階に行くことはできない.

「よい舞台は3階席と幕見席が育てる」と言われており,間合いに掛けられる「○○屋」といったかけ声も後ろの方から聞こえてくるものである.

割烹やそば屋などのお店がある

みやげ物屋もある

弁当を買う人で行列ができる.

幕間に座席で弁当を食べることができる

幕の合間に食べるから「幕の内弁当」という名がついた.

中には,喫茶店や高級割烹のような店,セルフサービスのカレーライス屋,そば屋,みやげ物屋,弁当屋など,ちょっとしたテーマパークのようになっており,不自由することはない.1日中歌舞伎を楽しむことができるようになっている.また,難解な古典歌舞伎をよりわかりやすく鑑賞するために,イヤホンガイド(650円)の貸し出しも行っている.やはり,歌舞伎座では「幕の内弁当」を食べることにしよう.

花道 前方にせり上がりの「すっぽん」がある

「焼豆大福」

焼き焦げが香ばしい大福

おまけ・・・

なんと,「小泉首相」が来ていた!

|

「かぶ~~き~~~ 歌舞伎座へ」

生まれて初めて歌舞伎を見に行った。

海外旅行をして、外国の文化に触れているくせに、自国の文化についてどれだけ知っているのだろうか、と疑問に思い、歌舞伎を見てみることにした。

東京で歌舞伎といえば、東銀座にある「歌舞伎座」である。どんな題目をやっているかも十分理解せず、とりあえず11時から開演すると「ぴあ」に書いてあったので、10時頃に行ってみた。

歌舞伎座はさすがに貫禄ある面構えである。江戸時代を彷彿させるあのファサードはとても際立つものである。プログラムを見ると、「四月大歌舞伎」中村歌右衛門一年祭・中村魁春襲名披露とあり、昼の部が11時から夜の部が午後4時30分からとなっている。

なんとなくしか「歌舞伎」というものを知らなかったので、いろいろと驚くことが多かった。歌舞伎は江戸時代に完成した大衆劇で、現代で言うと演劇やドラマ・吉本興業のお笑いみたいなものなのだろうが、時代が過ぎると高貴あふれる日本を代表する伝統民族文芸となってしまうところが不思議である。

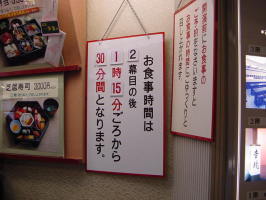

昼の部で5時間、夜の部でも4時間半という長丁場で、映画や演劇を見慣れていると2~3時間という感覚が普通であるので、ずいぶんと長く見るのだと感じた。といっても5時間ぶっとうしでやっているのではなく、中では4つの題目にわかれていて、それぞれが45分と1時間半で1幕となっている。途中、食事はどうするのかと思ってしまうが、食事のための休憩が30分間とられてあって、その間に食事を済ませることができる。

中に入ると、さすがは歌舞伎座だけあって、空間の重みが感じられる。そして、食堂や軽食、おでん屋やそば屋、みやげ物屋など、たくさんのお店があるのには驚いた。ただ、ホールだけかと思っていたのであるが、中に入るとそれなりに店がそろっていて、ある種のテーマパークと同じであり、1日中いられるようなところである。

チケットは、当日券でも手に入れることができたが、一番安いのは3階B席で3150円、これは既に前売りで売れ切れ。次に安いのが3階A席で5250円、これを購入した。座席を買うときはテレビ画面を見ながら、好きな席を選べるのであるが、3階の一番前の席が空いていたので、そこをGET!! これはラッキーであった。参考までに、次に高いのが2等席で、これは2階と1階の後ろの方の席である。そして1等席。これは1・2階の前のほうで、16800円となる。3階からだと花道は見れないのであるが、1等を買えばばっちり花道もOKであり、身近に歌舞伎役者を見ることができるのである。

さて、これで終わりかと思ったら大間違い。さらに上級の席がある。それは「桟敷席」と呼ばれるもので、1・2階の両サイドの壁伝いに座布団が引いてある席で、お茶のポットなどがおいてあるセミ個室みたいな席である。正面の席ではなく、脇の席のほうが値段が高いというのは、ちょっとよくわからないが、とにかく桟敷席は見るからに高そうな席である。

開演直前になると、改めて3色(4色か?)の幕が引かれて、それが開くと開演となる。ちょうちんが2階と3階の席のところに飾られており、これが「歌舞伎座かー」と改めて感動した。何気なしに訪れた歌舞伎座であったが、出演するメンバーはそうそうたる顔ぶれで、橋之助、福助、梅玉、吉右衛門、勘九郎、團十郎、玉三郎と豪華キャストである。イヤホンガイドというのがあったので、それを650円を出して借りて鑑賞することにした。これがないと、浄瑠璃だって「あぁーおーめーのー・・」などと何を言っているのかさっぱりわからない。おかげで、ストーリーと背景を知ることができた。ただ、イヤホンをつけていると空間の雰囲気を感じ取ることが半減してしまうので、阿古屋という題目で玉三郎が胡弓を弾いているときなどはイヤホンをはずして聞いていた。

2幕目が始まる前、場内が拍手で沸きかえった。下を除いてみると、なんと「小泉首相」がSPを連れて1階正面の真中あたりの席に座ろうとしているではないか。なんとも、またまた大物役者!!?を見ることができたではないか。「小泉サーーん」というおばさんの声に手を振って答えていた。

あらかじめ買っておいた幕の内弁当を食べ、5時間にわたる歌舞伎鑑賞を行ったのであった。中の様子は、おって東京考察のページに掲載しようと思います。(上演中の撮影は禁止されていたので、歌舞伎座の中の様子だけ写真を撮ってきました)

「蘭平物狂(倭仮名在原系図) ~六月大歌舞伎」

最近僕の中でちょっとしたマイブームとなっているのが「歌舞伎」である.それも現代風にアレンジした猿之助演じるスーパー歌舞伎ではなく,東銀座の歌舞伎座で公演されている古典歌舞伎である.海外へ旅に出て異国の文化を肌で感じ取っているのに,自国の伝統芸能である「歌舞伎」を知らないとは言っていられないと思い,今年の4月に初めて歌舞伎を見に行ってみたのであるが,これが大変興味深く,僕の中ではいままでに体験したことのない表現方法の芸能を新たに発見した感動を覚えたのである.それ以降,毎月歌舞伎座に足を運んでいるのであるが,今月は今日,歌舞伎座にて歌舞伎を見に行った.

当日券は午前10時から先着順で販売する.だいたいは3階後方の安い席から満席になっていくので,5000円以下の3階席を希望する場合は,午前10時に行ったのでは売り切れてしまう.ところが,今日は不思議と3階前方の5000円の席が初めに売り切れて,3階後方の3000円の席は空いていた.3階席からは花道が見れないので歌舞伎の醍醐味が半減してしまうのであるが,1階席は1万円以上するので,貧乏人の僕としては3階後方席を購入し,オペラグラス持参で鑑賞しているのであった.

歌舞伎座には「イヤホンガイド」というのがある.古典歌舞伎は正直言って何をしゃべっているのかよくわからない.まして,浄瑠璃の歌などは外国語を聞いているようで何がなんだかさっぱりわからない.そんなストーリや背景,衣装や舞台装置の説明などをしてくれるのがイヤホンガイドなのである.小型の無線機となっていて,席に座りながらイヤホンを耳にはめて解説を聞く.僕が歌舞伎に興味を持てて面白く感じているのも,イヤホンガイドの解説によるところが非常に大きく,イヤホンガイドなくしては歌舞伎は見れないのが正直なところである.ただ,欠点もあって,片方の耳がふさがってしまうので舞台の臨場感を五官を使って100%味わえない.マイクで拾った場内の音をイヤホンから聞くことはできるのであるが,やはり舞台全体の生の音色を両方の耳で聞いたほうがよく,楽器や音を聞かせる部分ではイヤホンを外して臨場感を味わったりしている.ちょっとしたコツを最近発見し,イヤホンを完全に耳に押し込むのではなく,耳の穴にかけるようにして少し隙間をあけておくと,多少は臨場感を味わいながら解説を聞くことができる.

今年の四~六月大歌舞伎では襲名披露公演のため,蒼々たる顔ぶれで有名な題目が上演されている.「昼の部」と「夜の部」があり,通しで見る場合は2回分の料金が必要となる.昼の部では4幕,夜の部では襲名披露の口上があるので上演は3幕となっている.僕も歌舞伎を見に行って初めてわかったのだが,「歌舞伎」といっても様々な種類があって,三味線に合わせて日本舞踊のような華麗な踊りのみの歌舞伎,長唄とともに演じる浄瑠璃となっている歌舞伎,テレビでお馴染みの時代劇のような芝居となっている歌舞伎,阿古屋のような楽器(胡弓や琴など)を弾いてみせる歌舞伎,サーカスのような大立ち回りのある歌舞伎など,実に様々である.これらをうまく組み合わせて幕のプログラムが構成されており,最初は序幕として踊り中心の舞を見せ,そして常磐津節の浄瑠璃をやり,女形が登場する男女の恋仲の物語をやって,弁慶や忠臣蔵などといった歴史上の物語をやる,といった具合である.世界にも名を馳せる,美しい女形として有名な「玉三郎」の演技は,さすがに美しく,女性よりも女性らしい仕種である.おばさま方に人気が高いのも肯ける.また,男と女の恋心については江戸時代も今も変わらないのだな,と感じてしまう.

今月の題目のなかに,「蘭平物狂(倭仮名在原系図) らんぺいものぐるい(やまとがなありわらけいず)」という幕がある.刀を見ると乱心するという風変わりな奴の「蘭平」がおり,その蘭平の戦い大立ち回りの場面と,蘭平の小さな息子「繁蔵」との絆がこの芝居の見せ所である.しかし,なんといっても一番の見せ場は,幕の後半から始まる30人ほどを相手に立ち向かう蘭平の大立ち回りであり,スピードと迫力に圧巻である.まるでサーカスを見ているような歌舞伎であり,宙返りや棒立ち回りなどの技が決まると,場内からは歓声と大拍手が沸き起こる.この大立ち回りは20分以上にも及び,花道に大ハシゴを立ててその上部で敵が逆さまになるさまや,井戸の屋根から敵が落ちるとき宙返りを2連続やる演技,人間が6人ほど丸くなってうずくまり,その上を宙返りして飛び越える演技など,見ている観客も興奮してくる演出である.こういった歌舞伎もあるのか,と改めて歌舞伎の奥深さを知ることができ,ますます歌舞伎にのめり込んでしまいそうな幕であった.

まだ,歌舞伎を知らない方,是非一度,鑑賞してみてはいかがでしょう? ただし,イヤホンガイドを忘れずに.これがないと眠くなります.それから,幕の内弁当を入口の弁当屋で購入するのもお忘れなく.幕の間に座席で弁当を食べるのは,歌舞伎鑑賞の必須事項ですので.

「市川猿之助の歌舞伎 ~7月大歌舞伎」

今月の歌舞伎は市川猿之助演出の公演となっており、猿之助一団の面々が顔を並べている。猿之助といえば、現代風にアレンジしたスーパー歌舞伎をはじめ、型破りの新しい歌舞伎の姿を創造しており、歌舞伎界からは「異端児」の異名をもつ。しかし、わかりやすくアレンジして観客に伝えようとする猿之助歌舞伎の人気は高く、当日券のチケットは発売と同時に売り切れとなる。特に夜の部の通し狂言「南総里見八犬伝」は大入りのようで、若い人の姿もかなり多く目につく。

猿之助一団は世襲にとらわれず、有能な人材を「お家」に関係なく育て上げて役者にしており、豪快な役柄が似合う「右近」や、女形を演じる「笑也」など、大人になってから弟子入りして育ってきた役者がそろっている。ただ、台詞や立ち回りについての厳しい意見を観客等からもらうこともあるようで、小さいころから叩き込まされてきた名門の役者との違いについて、感じさせられるものはある。古典歌舞伎の重厚な雰囲気が好きな観客にとっては、あんなのは「歌舞伎ではない」と一蹴してしまうような内容でも、現代の情勢を取り入れた新しい歌舞伎こそ、かつて江戸時代に行われていた歌舞伎と同じことを今やっているだけのことであり、これこそ真の歌舞伎であるように思う。

猿之助の歌舞伎では、「魚が出てきた。♪さかなー、さかなー、さかなーー、さかなーをたベーるとー」などと巷のスーパーで流れている魚の歌を歌ったり、「これは、タイタニックのディカプリーオー」などと笑いを誘う場面があったり、現在の経済不況の話題に触れたりと、過去の芝居と現代のユーモアをとりまぜたユニークにとんだ脚本がされていて、若者が見ても面白く笑える内容である。そして、3階奥の客席まで宙吊り(宙乗りという)になった猿之助が、客席に現れるところなど、サービス満点といったところである。

歌舞伎にはいろいろな種類があると以前書いたが、三味線など連中による浄瑠璃や日本舞踊のはいった舞の歌舞伎などは「古典歌舞伎」と呼ばれるもので、話している内容はわからないが、歌舞伎の持つ美しさや奥深さ、直接的な表現をせずに美しく演じるところなど、これこそが歌舞伎だな、と思わせるものが古典歌舞伎である。「芸術の完成度・美しさ」といったら断然古典歌舞伎のほうに軍配が上がるであろう。一方、時代劇のような趣で、普通の着物を着て江戸時代の庶民の様子を劇で行っていくのは「新歌舞伎」と呼ばれるもので、話の内容もよく聞き取れ、動物の音やちゃわんの割れる音など、表現方法が現実的でリアリティーのあるものとなっている。古典歌舞伎に比べると「歌舞伎としての物足りなさ」があって、単なる時代劇を見ているような感じであるが、江戸時代の暮らしぶりがわかって新歌舞伎も面白い。演目は、古典と新とがうまく取り混ぜられて公演されている。

やっぱり「笑い」は勘九郎 ~八月納涼歌舞伎

八月は納涼歌舞伎と題して3部構成のお芝居をやっている.今回は第2部の「浮かれ心中」と「四変化・弥生の浅草草祭り」を見た.「浮かれ心中」は喜劇である.さすがは勘九郎,笑いのツボを押さえた公演を見せてくれ,場内は終始笑いの渦に沸いていた.一番後ろの幕見席も超満員の立ち見がでるほどの人気ぶりで,こんなに幕見席が混雑している幕は初めてだった.

売れない戯曲家を演じているのが勘九郎で,人を笑わせ世間をあっといわせるようなことをやって脚本のネタを考えている.橋之助演じる太助とともにとにかく世間を驚かせるために色々と小細工を仕掛けるのである.新歌舞伎なので,小中学生でも何を言っているのか理解できる演目で,事実小学生も見かけることができた.テンポよく展開される舞台は,終始笑いが尽きない.吉本興業もビックリ,これを見れば誰でも「歌舞伎」に対して親近感が沸くに違いない.こういう役は勘九郎にはぴったりである.

ラストは市川猿之助が得意とする「宙乗り」を,ねずみにのって「ちゅう乗り」と題し,空中を飛ぶあたりも面白い.ねずみに乗って宙に浮いているときに「いやー,眺めがいいねぇー.澤潟屋の気持ちがよーくわかったよ」などといって笑いを誘っているところ,なんとも面白い.ちなみに澤潟屋とは市川猿之助の屋号である.28日で千穐楽なのであと日にちがないが,まだ見ていない方,歌舞伎を知らない方でも絶対面白いのでお見のがしなく.ちなみに歌舞伎では「千秋楽」とは書かず,「千穐楽」と書く.これはたびたび火事を起こしていた江戸時代に,大火を出さないことを願って火の入っている「秋」から「穐」に変えたのだという.

2幕目の弥生の花浅草祭りは,勘九郎の2人の息子である勘太郎と七之助の兄弟による踊りの浄瑠璃歌舞伎で,これも勘九郎ファンにとっては見逃せない.ますます歌舞伎に溺れていく今日このごろであった.

「ジャパニーズカルチャーを知らずして世界を語るなかれ」である.

診療所もある

診療所もある