(このページは2011年~2012年に掲載したものです)

No.13 白河よ,ありがとう(最終回)

短い期間ではありましたが連載を続けてきたこのコーナーも,今回が最終回となってしまいました.白河らしい出来事,住んでみないとわからないこと,白河の情報を少しでも多くの方に知ってもらいたくて,情報を発信しました.ご訪問してくださった方々に改めて感謝いたします.また新たな地域の新・見聞録を立ち上げますので,他ページ共々,今後ともよろしくお願いします.(2012,03)

No.12 ホームセンター「カンセキ」

新白河の白河信用金庫本部の裏手にホームセンタ「カンセキ」がある.本社は栃木県宇都宮市にあるホームセンターであり,福島県内には白河市と会津若松市に店舗を構えている(かつては会津田島にもあったが閉店となった).白河店の場合,大通りより中に入った分かりづらくて,入りにくい場所にあり,店舗の大きさもそこそこなのであるが,玄人好みの品揃えと,駐車場からもすぐに店内に入れるとあって,コアなリピーターが結構多いとのことである.そして,スマイルカードのポイントが曜日によって違っていて,土日は2倍,たまに5倍となるときがあって,年2回は10倍セール(つまり購入価格の10%付与)となるから見逃せない(2月11日を挟んだ前後数日間は10倍セールであった).灯油販売もあるので,10倍のときに購入すれば,お得感倍増である.(2012,02)

No.11 白河だるま

2月11日の建国記念日に,毎年開催されているのが「白河だるま市」である.白河藩主であった松平定信が,花市で縁起物のだるまを販売するため,お抱えの絵師である谷文晁(たにぶんちょう)に絵付けさせたものが始まりとのことで,眉は「鶴」,ひげは「亀」,あごひげは「竹」,耳ひげに「松」と「梅」を図案化しており,「鶴亀松竹梅」が特徴となっている厄除け・開運・家内安全などをかなえる縁起物のだるまである.白河だるま市は白河駅前の天神町・中町・本町に貫く目抜き通りに約700店の露天が並び,今年も約15万人の人出があり賑わっていた.

さて,白河だるまは,毎年一つずつ大きなサイズのだるまを買っていくのが慣わしとなっているそうで,どのくらいサイズがあるか調べてみると,実に18種類のサイズがある.大きいものは「特大」で高さ93cm,値段が5万円也.次に「大福」で75cm・2万8千円也.順に,「一番」「二番」「三番」「大のい」「い(35cm・5,600円)」「ろ」「は」「に」「ほ」「へ」「と」「ち(20cm・2,000円)」「り」「ぬ」「る」「小(8.5cm・300円)」と続く.慣わしに従えば,全部そろえるのには18年かかるということになる.

白河だるまは,渡辺だるま製造所と佐川だるま製造所の2カ所で作られている.一番見分けがつくのが「唇の形」だそうで,だるまの形をした白河だるま市のポスターは,毎年それぞれの製造所のものが交代で使われている.だるま市では,だるまを値切るのもOKとのことで,値切れば値切るほど福がやってくるとの言い伝えもある.だるま市が終わると,春の訪れを感じる白河の風物詩であった.(2012,02)

No.10 南湖公園

白河の観光名所といえば,小峰城とともに南湖公園があげられる.白河藩主・松平定信公が1801年に水利開発等のために築造した回遊式自然庭園で,南湖という名は小峰城の南の湖という意味でつけられたと言われている.日本最古の公園であり,日本で最初に周辺整備を行った貯水池(つまり日本最初の公園整備を行ったダム)としても知られている.1周約2kmである.周囲には,松平定信公を祀る南湖神社や,松楽亭と茶室秋水庵がある日本庭園・翠楽園もあるが,なんと言っても南湖公園名物は小粒の「南湖だんご」.松平定信公により南湖公園造築の際に,この公園を作る職人の方に振る舞われたことがはじまりとされている.南湖のほとり,南湖神社の入り口のところで,南湖だんごを販売するお店がいくつか並んでいるが,店ごとに味は若干異なっており,あん・みたらしをはじめ,ゴマ・みそなどの味が楽しめる.公園も,神社も,だんごも,すべてが白河藩主・松平定信公にちなむところが「南湖」なのである.松平家にあやかろうと,今年の初詣は南湖神社で御祈祷をしていただき,1年の無病息災,家族の健康増進,厄除け(厄年なので)を南湖で願ったのであった.(2012,01)

南湖だんご

南湖だんご

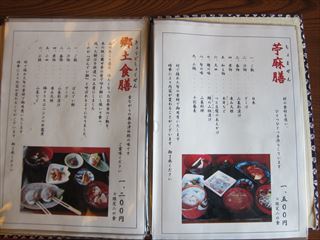

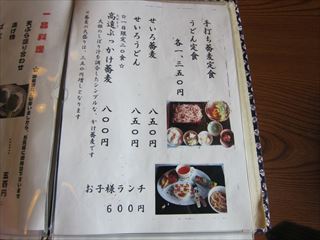

No.9 中町小路「楽蔵(らくら)」

白河は城下町であり,奥州街道の玄関口として賑わっていた.白河駅近くの中町通りはかつての奥州街道がそのままの形で残っているところであり,その一角に蔵をイメージして2011(平成23)年6月にオープンした施設が「楽蔵(らくら)」である.テナントが9つ入っていて,喫茶コーナー「ひなのや」・渡辺だるま屋,アップルツリー(フェアトレード店)・ひだまりうさぎカードショップGACHI・白河ラーメン「いまの家」・カフェ「アル・コニーズ」・白河見聞館とおみやげ寄合い処・和食「花蕗」・農産物直売所「り菜あん」である.白河が凝縮されているところなので,白河に立ち寄った際には必ず足を運んでみることをお勧めする.だるま屋さんでは,実際にだるまを店内で制作しているところも見られる.2月に開催される白河だるま市は,この楽蔵の場所を中心に開催され,この場所でだるまが販売されるので,名実ともに白河の歴史を楽しむことができる施設である.駐車場は中町通り側に5台程度,裏側に5台程度止められるのだが,満車の時は白河駅の交番裏にある無料の市営駐車場に止めて,歩いてくることも可能である(駅から徒歩5分).

白河にきて感じたことなのだが,白河の街中にこれほど多くの歴史的な施設が点在して,蔵が多く残っている街だとは,正直白河に住むまで気がつかなかった.白河は歴史を感じさせる素材が豊富なのである.素材の生かし方とPR次第によって,福島市や郡山市の比ではないくらい,白河を楽しめる観光を演出できる街であると感じる.(2012,01)

No.8 えきかふぇSHIRAKAWA(JR白河駅の駅カフェ)

JR白河駅は1921(大正10)年に完成した三角屋根の木造駅舎である.吹き抜け部分にはステンドグラスがはめ込まれていたりと,なかなかオシャレな造りとなっている.「ステンドグラスのある赤瓦の屋根の大正ロマン漂う駅舎」として,東北の駅百選に選定されている.駅舎からホームにかけての通路や,ホームで木造の柱が立ち並んでいる風景も,駅舎とともに,なんとも歴史を感じさせてくれて心が和む.

そんな白河駅の中に「えきかふぇSHIRAKAWA」がある.オープンは2009(平成21)年9月で,白河市中心市街地活性化基本計画の白河駅舎活用事業で整備を行ったとのことである.朝はモーニングセット,昼にはランチセット,もちろんケーキセットもある.なかなかオシャレな空間で,電車やバスの時間待ち,そしてちょっとお話をしたいときに,とても便利な喫茶店である,そして,店内には白河周辺の物産を販売するコーナーもあって,なかなかお客を飽きさせない.駅前の交番裏に無料の市営駐車場もあるので,電車を利用しなくても気軽に利用することができる.

面白いメニューとして,土日限定の「白河だるまバーガー」がある.今回は平日に行ったので食べることができなかったが,次回行ったときには絶対に白河だるまバーガーを食べてみたい!営業時間は8時~19時.定休日は不定とのこと.(2012,01)

No.7 白河市立図書館が新しくオープン

2011(平成23)年7月,これまで市役所隣りにあった図書館が閉鎖となり,白河駅の西側に新しくオープンした.愛称は「リブラン-Libran」.東日本大震災の影響で4月のオープンから遅れること3ヶ月,ようやく待望のオープンとなった.新しい建物とあって,中は明るくて開放的でとても快適である.本の貸し出しは21日までとなっているが,1人あたりの貸し出し冊数は「貸出期間内に読める冊数」となっているところ,借り手側のそれぞれのニーズにあわせている(自動貸出端末もある).館内ではインターネットにつながれたパソコンがあるほか,公衆無線LANも完備されている(ただし,コンセントがないためバッテリーを充電してこなくてはならない).

2階の北側は,窓側にずらっとテーブルと椅子が並べてあるカフェのような造りになっていて,窓の外にはJR東北本線と白河駅,そしてその背後に小峰城(石垣が崩れてしまってはいるが)が眺められるのは面白い.1時間に数本しか電車はこないが,大宮の「テッパク」に子供を連れて行かなくてもここで電車を見せることが可能であり,また鉄道ファンの隠れた名所となりそうである.東北新幹線が開業する前の東北本線だったら,さぞかし色々な特急や急行が見られて面白かったと思ってしまう.

1階にはカフェも併設されているので,ちょっとしたケーキと飲み物をとることもできる.なんといっても感心したのは,いまもっとも市民の関心事である放射能や原発事故をテーマにした本や雑誌が置かれている「原発事故コーナー」という特設のコーナー(棚)が設けてられてあったこと.新聞は地元紙や全国紙のほかに,栃木県に近いということもあって栃木県の地元紙「下野新聞」も置かれていた.白河駅から徒歩5分という好立地にあって,このような図書館が白河にあることを嬉しく思った.

開館時間は平日(火~金)10時~20時,土・日・祝9時30分~18時,休館日は月曜日(祝日の場合は開館して翌日休館),館内整理日(毎月第一水曜日,祝日にあたる場合は翌日),年末年始,特別整理期間.蔵書数は図書12.3万冊,雑誌161タイトルとなっている.(2012,01)

No.6 雷の通り道「白河」

この話題,夏に更新しようと思っていたら,冬になってしまった.夏に夕立が「ザーッ」と降ると,雷がセットになって「ゴロゴロ」と鳴り出す.白河は雷の通り道であるとのこと.地元の人の話だと,特に○○地区から△△地区に雷が流れていく,××地区ではいつも雷が落ちる(なのでテレビが何台も壊れた!),などといった情報も持っている.もともと北関東地方では雷の通り道として有名で,栃木県の宇都宮は「雷都」として知られているし,群馬や茨城も上昇気流によって発生した雷が利根川沿いに東に移動していくということで知られている.白河の場合も,この群馬県や栃木県で発生した雷雲が,那須連邦からの風にのってやってくるのだという.白河のパチンコ屋にいたときのこと.いつの間にか外では激しい大雨になっていたらしく,「只今,外では落雷が発生しております.落雷による保証はしておりませんので,ご了承ください」との館内放送が流れた.白河らしい?案内サービス.夏の夕方のパチンコは,大当たり中も雷が落ちないことを祈りつつ,あまりにもすごい夕立と雷だったので,途中で切り上げて自宅に帰った夏の思い出であった.(2012,01)

No.5 フリーペーパー「ワンダフル」

ホットペッパーやシティー情報などの雑誌がない白河地方で,似たような媒体として,毎月1日に発行されているクーポン付きのフリーペーパー「ワンダフル」がある.たべる,きれい,いやし,あそぶ,くらしの5つの項目からページが構成され,それぞれお店の紹介とクーポン券が記載されている.配布している地域は,白河市・西白河郡・東白川郡(一部除く)・須賀川市・岩瀬郡・石川郡となっており,県中地方の須賀川市以南の地域が読者エリアとなっている.発行は人材・求人や広告業などを手がける(株)マザールという会社で,こちらの会社では須賀川市釈迦堂川花火大会の会場管理等も請け負っていたという.発行部数は合計約5万5千部で,そのうち約4万7千部が福島民報と福島民友の地元誌新聞折り込みによる配布となっているので,結構奥様方の目には止まっていると思われる.1月号のテーマは「新年会特集号」.全国チェーンの居酒屋から,へぇ~こんな店があるんだ,と意外な発見もあったりする.パソコンのホームページでもクーポンをゲットできるので,折り込み広告が入らない地域の方も,白河に御用のある方は調べてみる価値あり!(2012,01)

No.4 3つの大型ショッピングセンターが勢揃い

白河市の人口が約6万人,西郷村の人口が約2万人,この規模の街並みにしてはスケールの大きいショッピングセンターが3つもある.これはとても便利.なにしろ人口比にして広大なショッピングセンターなので,日曜日に行っても人口密度が低くてらくらく買い物ができる.

まず,西郷村の国道4号沿いにある「イオン西郷ショッピングセンター」.イオン白河西郷店を中心に専門店街などで構成されていて,大きな箱形の建物の中に入っているショッピングセンターである.2011(平成23)年3月にジャスコからイオンへ店名を変更している.ショッピングセンター全体の店舗面積は23,686m2である.

つぎに,新白河駅近くの国道289号沿いにある「メガステージ白河」.ヨークベニマル,ゼビオ,ヤマダ電機,ユニクロ,100円ショップなどの店舗が,駐車場を中心としてロの字型に構成されているショッピングセンターである.店舗面積の合計は17,816m2である.

さらに,メガステージ白河の国道289号向かい側にあるのが「ベイシア白河モール」である.群馬県高崎市に本社のあるベイシアグループのショッピングセンター「ベイシア」,ホームセンターの「カインズホーム」,家電の「ベイシア電器」,カー用品店の「オートアールズ」などが,それぞれ別棟で大きな建物の中に入っている.店舗面積の合計は16,093m2である.

このように,15,000~20,000m2クラスの大型ショッピングセンターが3つも存在していて,それぞれがそれほど距離も離れていない場所にある(メガステージとベイシアはお向かいさん)ので,住民としてはとても便利な白河である.それぞれのショッピングセンターの詳細は,また後日照会!(2011,10)

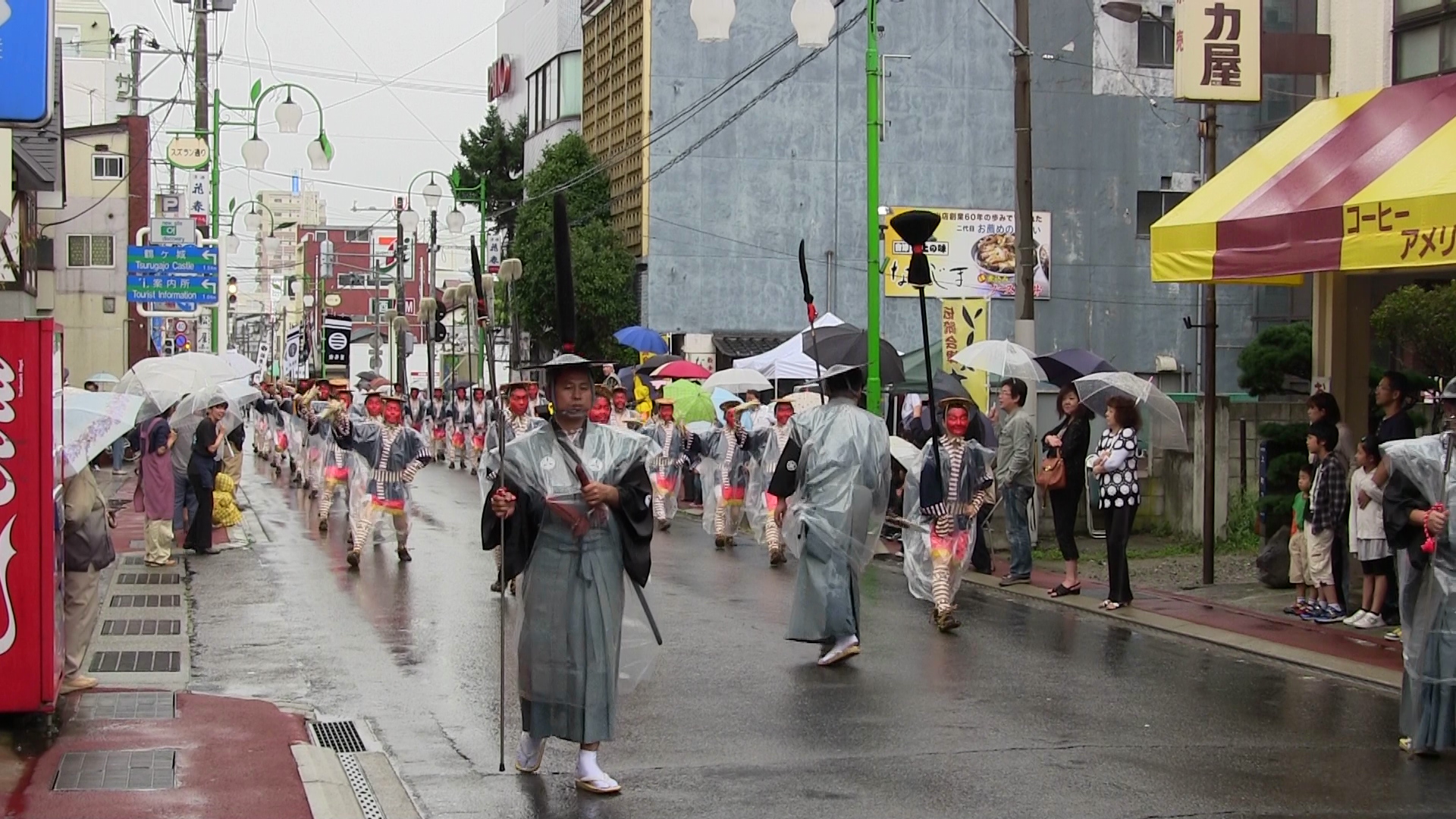

No.3 白河地方の総氏神様・鹿嶋神社

白河市内で大きな神社といえば鹿嶋神社である.白河駅の東方向,阿武隈川のほとりに鬱そうと茂る森(山)が見えたら,そこが鹿嶋神社となっている.770年(宝亀年間)に光仁天皇の御代を祀り、811(弘仁2)年に坂上田村麻呂が常陸国鹿島大明神(現茨城県の鹿島神宮)を勧請した神社で,白河地方の総鎮守となっている.1910(明治43)年に火災にあって建物・備品のほとんどを焼失しているが,その後再建されて現在に至っている.西暦で奇数の年には,日本三大提灯祭りの一つとして,白河提灯祭りが開催されているが,2011年の提灯祭りは東日本大震災により次年(2012年)開催することに順延された.参道には立派な杉並木が一直線にならんでいて,荘厳な雰囲気を醸し出している.そして社殿に向かう参道の途中に石造りの太鼓橋(神橋)がかけられていて,とても絵になる風景である.

そして,パワースポットとして崇められているポイントが2カ所ある.ひとつが,本殿西側に立っている樹齢1000年といわれている杉の大木(ご神木)で,さすがにでかい!もうひとつが,磐座(いわくら)と呼ばれる大きな岩で,ご神木の脇にパイプ階段があって足場の悪い山道を少し歩いていくと,紙垂(シデ)が巻かれた大岩が現れる.古代からの祭祀が行われた聖地といわれていて,なんか不思議なパワーをもらった感じになる.

駐車場はそれほど広くなく,県道から狭い道で入るしかないので,初詣時やお祭りの時はとても混雑しそうな鹿嶋神社である.(2011,10)

No.2 ゴミは指定袋に入れて

アパートの管理人さんから,「ゴミは指定の袋に入れて出してください」とのこと.これまで5回引っ越しをしているが,最近ではスーパーや市販の半透明の袋でも大丈夫な自治体が多くなっている.管理人さんも建前上話しているだけで,実際は市販の半透明ゴミ袋でみんな出しているのだろうと思いきや,ゴミ出しの日に集積場をのぞいてみると,みんな白河市民は律儀に指定ゴミ袋に入れて出しているではないか.これはまずいと思い,さっそくゴミ袋を買ってきた(全6種類,合計120枚分,計3,540円)のだが,驚いたのはその種類の多さと値段の高さ.きちんと分別すれば同じ種類の指定袋を利用してよいわけではなく,きっちり種類ごとに袋がわかれているのである.

具体的にみてみる.燃えるゴミ(大)1,100円(赤文字),燃えないゴミ(大)1,240円(黒文字),ペットボトル(大)360円(オレンジ文字),プラスチック類(大)360円(紫文字),かん類・金属類240円(青文字),びん類240円(緑文字),すべて20枚入りで,半透明ではなく中身がすっかり丸見えの透明ゴミ袋.大サイズといっても45リットルも入らないような大きさなのだが,この大きさで燃えるゴミ袋が20枚で1,100円とは,ちょいと驚きだった.値段をよく見てみると,資源ゴミとしてリサイクルできるものは240円や360円と大変安く,燃えないゴミに至っては1,240円と割高となっている.

白河市のゴミ収集は,西白河地方衛生処理一部事務組合により白河市・西郷村・泉崎村・中島村・矢吹町の5市町村をまとめて行っている.1995(平成7)年には西白河地方クリーンセンターが建設されているが,ゴミ袋の売り上げはゴミ処理経費の一部として使われているのだと思う.指定ゴミ袋を買わなければならないので,ゴミを増やさないようになったかなと少しは思うが,今のところ実情はゴミ袋が破ける寸前までパンパンに押し入れて出すようになった次第である.(2011,09)

No.1 東北の玄関口「白河」へ

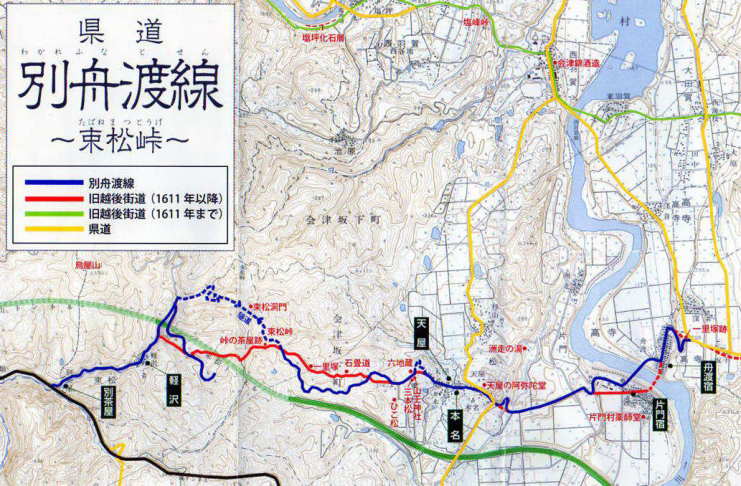

白河市は東北の南の玄関口である.福島県浜通り地方の勿来関(なこそのせき),山形県日本海側地方の鼠ヶ関(ねずがせき)とならんで,奥州三関の一つに数えられる白河の関所が置かれていたところである.白河市の人口は約6万4千人,東北新幹線・新白河駅のある西郷村の人口は約2万人,あわせて約8万人となっている.白河は小峰城を代表とする歴史漂う観光素材が残り,一方で,首都圏から新幹線で1時間半程度の距離であることから,企業の工場などによる進出が盛んなところでもある.コンパクトな街並みは快適な暮らしを営む上で心地よいスケールであるように感じる.これから,白河の見聞録をシリーズで掲載します.お楽しみに・・・.(2011,08)

(このページは2011年~2012年に掲載したものです)

![白河見聞録【#1-#13】[一括掲載]](https://f-banchan.net/wp-content/uploads/2011/03/map.jpg)