宝来屋ボンズアリーナ(郡山総合体育館)をホームタウンとするプロスポーツは2チームある.女子バレーSVリーグの「デンソーエアリービーズ」と男子バスケットボールBリーグの「福島ファイヤーボンズ」である.

女子バレーと同じく,秋から春にかけてがシーズンとなるが,こちらは平日にもナイトゲームが開催されている.仕事帰りに試合観戦を行った.

ナイトゲームということもあり,試合が開催される小体育館(試合会場の隣)で「ボンズビアガーデン」も開催されている.

JR郡山駅からの無料バスはないので,公共交通を利用する場合は,福島交通の路線バスを使うことになる.

路線バスの場合,2つの行き方がある.

宝来屋ボンズアリーナ(体育館)の目の前に止まる「総合体育館前」停留所で下車するのが一番楽であるが,こちらは「さくら循環虎丸回り(7番のりば)行先番号2A」行きが平日は30分に1本程度(休日は1時間に1本程度)運行しており,約9分,250円で到着する.逆回りの山根回り行きに乗車すると倍の時間と多くの運賃がかかるが,体育館に行くことはできる.

一方,本数は多いが「一本松」停留所から約5分ほど歩く行き方もある.こちらは1時間に10本以上あり,主に8番・9番のりばから発車する「市役所経由」と書かれた多数の行き先のバスが該当する.約8分,220円.

なお,ほとんどの人は自動車で来ると思うが,体育館前の駐車場はすぐに満車となってしまうため,開成山陸上競技場や郡山市役所の駐車場に止めて歩いてくる.

夜の宝来屋アリーナ正面.

会員の種類によって入場口が分かれている.通常の一般は2階の入場口から.

闇夜にチームカラーのパープルが浮かび上がっていて幻想的.

チケットを引き換えていない場合は,チケット売り場で引き換える.

2階入場口からアリーナの中へ.

ボンズ! チームカラーはパープル.

フードブースやショップエリアなどが1階にある.

オフィシャルグッズショップ.

フードブース.2階にもお店が出店しているが,どこも大行列で試合開始までに買うことができず.....

宝来屋ボンズアリーナ,試合会場となる大体育館.

選手入場になると,紫色一色に! まるでライブ会場にいるような感覚で,大音量で音楽が流れ,みんなで一体となって盛り上がり,若者らの心を掴む演出が繰り広げられる.

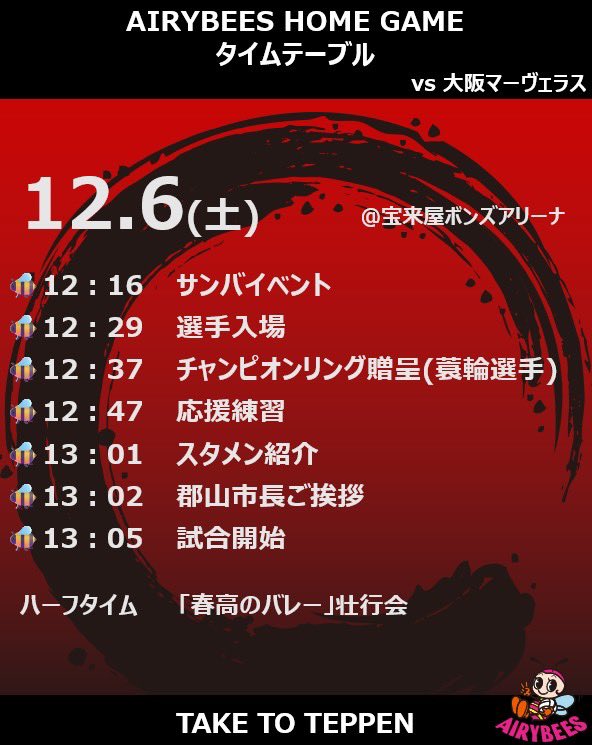

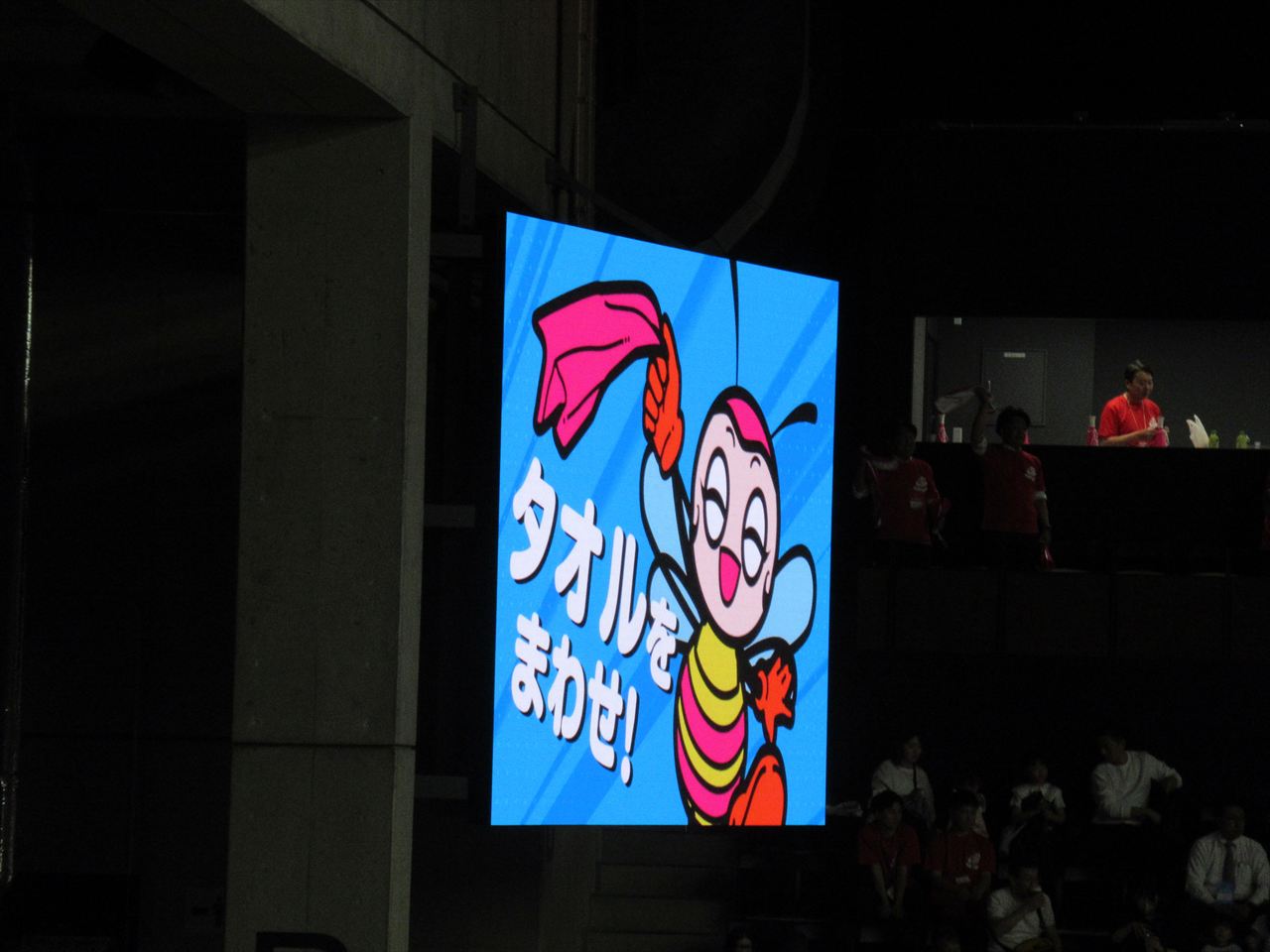

ハーフタイムやインターバル(休憩)になると,様々なイベントが行われる.

これは3Q~4Qの2分間で行われる「柏屋Presents!ボンズ君BAZOOKA!!!」観客席に向かってバズーカーをつかってタオルやTシャツ,柏屋のお菓子をプレゼントするもの.

タイムアウトになると,会場内外を華麗に彩るチアリーダー「レイグリッターズRay-Glitters」による華やかな応援ダンスが繰り広げられる.

本日の入場者数は4,079人!

ファイヤーボンズでは,2029(令和11)年のB.PREMIER(Bプレミア)参入に向けて「1試合平均4,000名集客」を目標としている.平日のナイトゲームで4,000人を集めているのは,地方都市にあっては凄い!と思う.

一時は逆転をされたが,福島ファイヤーボンズの勝利に終わった.試合終了後に最前列の観客と選手のタッチが行われる.ちなみにBリーグでは,熱烈に応援するファンのことを「ブースター」と呼ぶ.

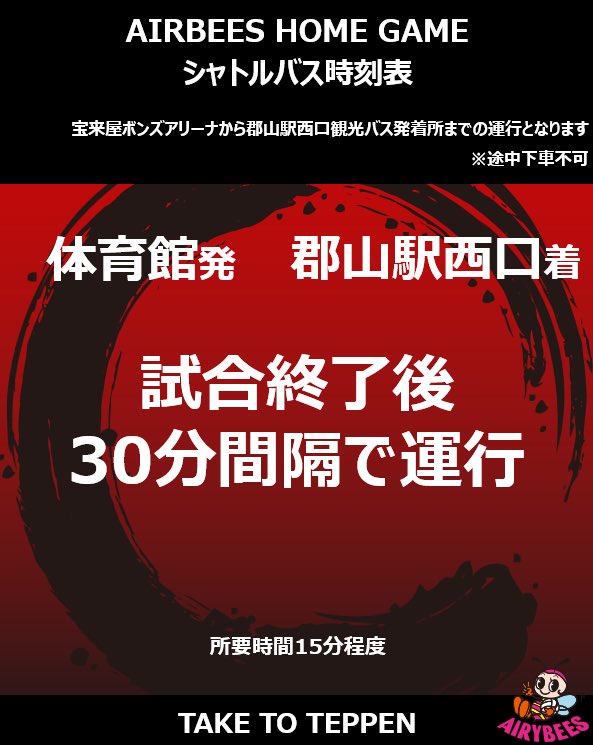

ナイトゲームの試合終了後の郡山駅まで行く路線バスも心配ない.

さくら通りの「一本松」停留所からは,21時02分,21時31分,21時51分,22時01分と走っている.21時31分発で帰った.

郡山駅前の大通りには,福島ファイヤーボンズの垂れ幕が掲げられており,商工会あげてホームタウンのチームを応援している.

【郡山見聞録#128】](https://f-banchan.net/wp-content/uploads/2025/12/IMG_5627_R-672x372.jpg)

【郡山見聞録#127】](https://f-banchan.net/wp-content/uploads/2025/12/IMG_5557_R-672x372.jpg)

【郡山見聞録#126】](https://f-banchan.net/wp-content/uploads/2025/11/IMG_5445_R-672x372.jpg)

![その他の話題[ぶらっと!王子1丁目#5]](https://f-banchan.net/wp-content/uploads/2018/10/DSC000131.jpg)

![公園・オープンスペース[ぶらっと!王子1丁目#4]](https://f-banchan.net/wp-content/uploads/2018/10/DSC00001-1.jpg)

![いろいろな施設[ぶらっと!王子1丁目#3]](https://f-banchan.net/wp-content/uploads/2018/10/juraku.jpg)

![飲食店[ぶらっと!王子1丁目#1]](https://f-banchan.net/wp-content/uploads/2018/10/title.jpg)

](https://f-banchan.net/wp-content/uploads/2024/03/DSC_0183_R-640x372.jpg)