The national Nho hall(at Sendagaya)

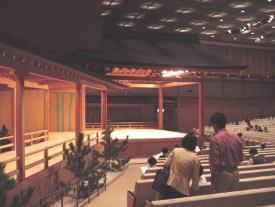

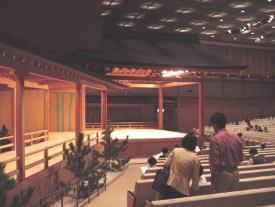

| 国立能楽堂は「能」「狂言」を演じる舞台として,樹齢400年の尾州檜を床材に使用した能舞台をもつホールである.定例公演,普及公演,企画公演などが月4日間公演されている.千駄ヶ谷駅を降りて,閑静な街並みの中に能楽堂があり,静かな「能」を鑑賞するにはもってこいの環境である.

正門からジャパニーズカルチャーである

チケット拝見

ロビーは「木」を基調とし,落ち着いた空間となっている

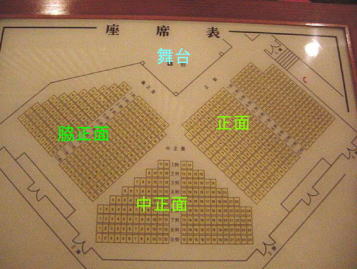

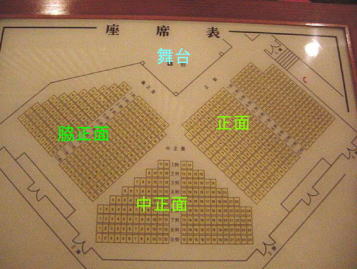

座席は能舞台を取り囲むよう扇形に配置されている

脇正面は横からの鑑賞であるが,

橋掛かりと呼ばれる渡り廊下のような補助舞台を歩く役者を間近で見ることができる

一番安いのは中正面の席 全591席

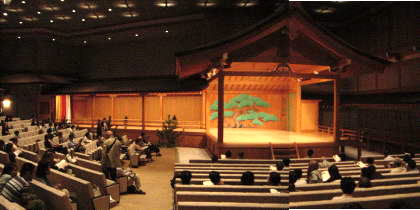

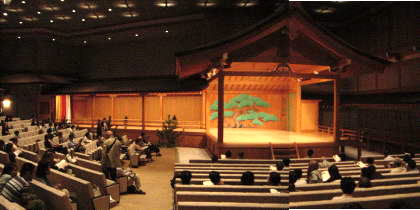

正面から見た舞台

左奥の揚幕から橋掛かり(廊下のような舞台)を通って演者がでてくる

能舞台は三方を開け放し,後座のうしろには老松・若竹を描くことになっている.

さらに正面先には階段をつけ,右に高欄をつける.

4本の柱も必要で,その柱に囲まれた空間が本舞台と呼ばれる .

能舞台の説明(広辞苑より)

脇正面からみた舞台

中庭もある

|

私的コラム「とでも、とでも。」より能に関するところを抜粋

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

「神・男・女・狂・鬼」 Date: 2002-11-26 (Tue)

このタイトルを見て何だかわかる人は相当なジャパニーズカルチャー通である.「神(しん)・男(なん)・女(にょ)・狂(きょう)・鬼(き)」,これは「能」の番組構成上の分類を表しており,それぞれが初番目・二番目・三番目・四番目・五番目といった「五番立て」の曲柄のことである.現在は,五番立てで上演されることは少ないが,二幕以上の上演の時は,この順番に従って上演される.

初番目物「神」:脇能.神体を主人公として天下泰平,五穀豊穣を願う.

二番目物「男」:修羅能.源平の武将の亡霊たちによる修羅の苦患と敗北者の滅びの美学.

三番目物「女」:鬘物.王朝の優美な女性たちや天人などが織りなす幽玄の美.

四番目物「狂」:雑能.悲しみ,怒り,怨念,嘆き,執心など,人間の持つ情念を描いたドラマ.

五番目物「鬼」:切能.鬼・天狗・神・妖精などがダイナミックに活躍する華やかな舞台.

この中で,最も演目が多く,現代でも人気があるのは「四番目物」である.人間の怨念や母親の子供へ対する愛情,罪などを扱っており,今なお現代人に通じるものがあって,昔も今も人間の心の根底には普遍的なものが流れているんだな,と感じる演目である.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

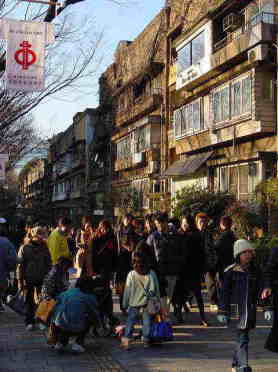

国立能楽堂へ ~9月普及公演 Date: 2002-09-15 (Sun)

最近「ジャパニーズカルチャー」の世界にどんどんはまりこんでいる僕である.歌舞伎を見ているうちに,歌舞伎のルーツはなんだろうか,と思った.歌舞伎は江戸時代に行われていた大衆劇であるが,平安時代の公家のあいだで見られていた楽劇が「能」であり「狂言」である.そんな,日本文化の真髄とも言うべき「能」を見てみることにした.

能の公演は,各流派のもっている能楽堂で行われているが,東京千駄ヶ谷には国立能楽堂があって,月に4日間の公演を行っている.土曜日に見れるのは「普及公演」のみで,他の「定例公演」や「企画公演」は平日の夜に行われているため,遠方からの人は国立能楽堂での鑑賞の機会はとても少ない.門構えといい,建物の作りといい,そして中に入ったときのぬくもりのある木目の空間といい,日本文化を満喫できるような施設である.さらに,中庭があって,心の落ち着きを取り戻すことができる.

2つの題目があって,最初が狂言の「蝸牛」,2つめが能の「梅枝」である.

「蝸牛」は狂言であり言葉も難しくなく,見ていて理解ができる.「でんでんむしむし,でんでんむっしむっし!」「風も吹かずに・・・」といったやりとりが滑稽で,カタツムリと間違えて山伏を連れて帰ってくる戯け者のお話であった.国立能楽堂は歌舞伎座のように広いわけではなく,間近に役者を見ることができるのであるが,腹の底から響き渡るような大声を上げているのには驚いた.歌舞伎座では後ろの方でしか見たことがないので気づかなかったが,役者はそうとう大きい声をあげているのである.

そして,能の「梅枝」である.鼓と笛の雅楽とともに,そろりそろりと役者が入ってくる.主役(シテ)は「お面」をかぶり,そろりそろりと演じていく.何を言っているのか,正直わからないが,560円のパンフレットには台本が記載されているので,それを見ながらだと,難解な古文も多少は理解ができるようになる.高校生のときもっと「古典」の勉強をしておけばよかった.古文なんて何に役立つのだろうと思い,赤点まで取るほどに勉強をしない科目であった.「・・・なりにけり」や「・・給うぞや」などと終止形や連体形などといったかすかな記憶の言葉が沢山でてくるのであった.

スピードが求められる現代に生きているものにとって,この「能」のスピードはとても緩やかに感じる.最初に歌舞伎を見たときに「なんてまったりと表現する演劇だろう」と思ったのだが,能を見ると「歌舞伎はなんてダイナミックで大衆に受ける演劇だろう」と思ってしまう.「静の舞台」である.これが能の幽玄である,ということなのだろうか.扇子を持って優雅に踊る.京都の龍安寺にある石庭に何か通じるものがあるな,と感じた.

幕引きもまた独特である.演じ終わるとそろりそろりと主役(シテ)が時間をかけて去ってゆく.この間,場内は全くの沈黙である.咳をしようものなら館内中に響き渡ってしまう.そして脇役(ワキ,ワキツレ)もそろりそろりと去っていき,笛や太鼓・地謡の人々が去っていく.なんとも楽しい宴が終わってしまった侘びしい余韻を充分感じ取れるほどの「間」である.現代の演劇では,幕をさーっと引いて舞台を隠してしまって幕を終わらせるが,歌舞伎俳優が花道をそろりそろりと去っていくように,能も舞台に通じている廊下をそろりそろりと去っていくのであった.館内に案内放送もなく,舞台が終わるとお客もすーと席を立ち上がって,そろりそろりと帰っていった.

ジャパニーズカルチャーの真髄をちょっとだけ,かいま見れたような気がする.歳を取ると日本文化に回帰するようになるのだろう.ということは,あと10年もするとカラオケで演歌を歌うようになるのだろうか・・・?

→

→

→

→