Toden Arakawa Line (only streetcar in Tokyo)

明治通りを走る都電 新幹線MAXの下をくぐる |

| かつては縦横無尽に都内を走っていた都電であるが、モータリーゼーションの波には打ち勝つことができず、昭和42年~47年までの間に、この荒川線を残して全廃してしまった。この荒川線も廃止の予定であったが、専用軌道が多く代替交通機関がないこと、地元からの強い要望があったことにより、存続することになった。当時は、赤羽-王子-三ノ輪間と荒川車庫前-王子-早稲田間の2系統あったものを、赤羽-王子間を廃止して、1本化したもので、この時に荒川線という名が生まれた。

三ノ輪橋停留所は商店街に埋もれるように行き止まりとなっている場所である。この何とも言えない雰囲気が最高である。都電を降りると下町の商店街が目の前に広がり、小さいチンチン電車は街の中にすっかり溶け込んでいる。関東の駅百選に選定された。

都電が道路の上を走るのは、王子駅前-飛鳥山間と小台-宮ノ前間のみである。小台-宮ノ前間は、道路拡張が進み、もうじき道路中央に専用軌道が完成する見通しである。都電の車体には入口にステップがないので、ホームを設けなければならないが、段差がないので車椅子でも楽に乗ることができる。

都電の運賃は大人160円である。乗るときに160円を運賃箱に入れる前乗り先払いとなる。しかし、朝のラッシュ時には運転手一人では多くの乗客をさばききれないため、朝の王子駅前では、車内にある運賃箱をホームに置いて臨時改札を行っている。

この区間は、飛鳥山と音無川に挟まれているため、専用軌道になる見込みはない。明治通りの6車線の急坂を、車におされながらそろりそろりと走っていく。雨が降ると車輪が空転し、上らなくなってしまうことがある。そんなときは砂をまいて走っていく。 4のつく日には巣鴨とげぬき地蔵の縁日となり、最寄の庚申塚停留所は大混雑する。都電はお年寄りにもやさしい乗り物で、地下鉄のように階段もなくすんなりと乗れるし、手軽に気軽に乗ることができる。世界的にこのようなライトレールの路面電車が見直されているのは、地球にやさしく、人にやさしい乗り物だからである。 線路の脇に勝手口がある、こんな家がたくさんある。この踏切には遮断機も警報機もついていない。まわりが静かなので、電車がやってくると、線路を伝って「カタンコトン、カタンコトン、カタンコトン…」と段々音が大きくなってきて、電車が近づいてきていることを知る。

下町ばかりを走っているように感じられる都電であるが、早稲田付近ではビルの林立する中をとことこ走っていく。サンシャイン60をバックに都電は快走する。

チンチン電車とは、発車するときに「チンチン」と鐘がなることに由来する。もともとこのベルは、車掌さんが運転手さんに「乗降が終わって発車してもいいですよ」という合図を、紐を引っ張って鳴らしていたもので、車掌がいなくなってワンマン化された現在、あっても無くてもいいベルなのであるが、自動の電動ベルを車内に取りつけて、いまでも「チンチン」と鳴らして走っている。自動化してまでもこのベルを残そうと決断した当時の担当者(都の交通局か)にはユーモアと生きることに対するゆとりがあるように感じる。 |

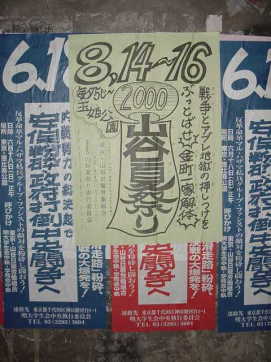

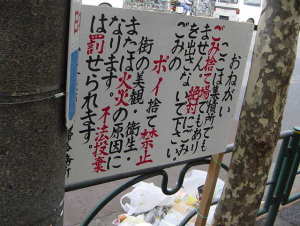

看板の隣→

看板の隣→