(このページは2008年~2011年にかけて掲載したものです)

No.41 「福島市」よ,ありがとう(最終回)

4年間とちょっとにわたり連載を続けてきたこのコーナーも,今回が最終回となってしまいました.「福島市」らしい出来事,住んでみないとわからないこと,福島市の情報を少しでも多くの方に知ってもらいたくて,情報を発信しました.また,このコーナーには色々な方からメールや励ましをいただくことが多く,大変励みになっていました.ご訪問してくださった方々に改めて感謝いたします.また新たな地域の新・見聞録を立ち上げますので,他ページ共々,今後ともよろしくお願いします.

No.40 イトーヨーカドーのネットスーパー

イトーヨーカドー福島店では、インターネットから注文をして、当日に宅配してくれるサービス「ネットスーパー」を行っている。これがとても便利。1日3回の配達時間があって、9時までに申し込むと12:00~15:00に、12時までに申し込むと15:00~18:00に、15時までに申し込むと18:00~21:00の間に配達をしてくれる。体調が悪いときや、小さな赤ちゃんがいて外出ができなときなど、とても重宝する。配達料金は315円必要となるが、4000円以上購入すれば無料となる。4000円以上と聞くと高いように感じるが、ついつい多めに買ってしまって4000円をすぐに超えてしまう。料金の決済方法は、クレジット払いの他に、配達時の代引きもある。商品を選ぶときはすべての商品に画像写真がついているため、とてもわかりやすくなっている。ただ、気をつけなければならないのは、商品の大きさが画像からだけだとわからないので、購入してみたら超ミニサイズの醤油だった!なんてこともある。何ミリリットルといった数字もチェックして購入ボタンを押すようにしたい。また雨や雪の日などは申し込みが多いため、早めに配達数に達してしまい、申し込み締め切り時間前に×印がついてしまうこともあるので注意。(2011,02)

No.39 福島県ご当地手帳「ふくしま手帳」

福島市にある日新堂印刷所からご当地ネタを集めた手帳が販売されている.その名も「ふくしま手帳」.大きさはB6版160ページで,面白いのは1週間ごとの週間スケジュールを記入する日付欄ごとに,ご当地ネタを小さい文字で掲載しているところにある.例えば,「かつて東北のシカゴと言われた郡山市は,今では東北のウィーンと呼ばれている」,「ドクターヘリは時速約200kmで運航.福島県立医科大学から吾妻小富士までわずか約6分で到着!」,「相馬市名物「青海苔アイス」は潮の香りが漂う通好みスイーツ」などといったコメントが365日分掲載されている.それだけではなく,福島県概要や福島県お出かけマップとして県内の地図がついているほか,ふくしまキャラ図鑑として市町村ホームページなどを参考に公共性の高い物を中心として選んだキャラクター一覧が(何の役に立つかは?)掲載されている.手帳を購入すると,編集室行きのはがきが差し込まれていて,あなたの福島ネタ募集(2011年5月31日締め切り)としてご当地ネタが募集されている.ということは,来年も同じような手帳が発行されるということであり,みんなで造り上げる手帳が来年にも発行されるに違いない.価格は980円.購入は福島県内の書店の他に,インターネットでも購入することが出来る.話のタネにお一ついかがですか.(2011,01)

No.38 MAXふくしまオープン

曽根田にある旧さくらの百貨店跡地にダイユーエイトをキーテナントとする「MAXふくしま」がオープンした.1階に食品の「フードマックス」をはじめ,飲食,薬品,日用品など,2階には家具,文具類などのホームファッション,100円ショップ,バイキングレストランなどが入っている.さくらの百貨店が撤退してから約5年半の間は,5階のワーナーマイカル映画館のみが営業しており,4階以下は閉鎖されていた.これで中心市街地の活性化に一役買うだろうと思われる.

先日,平日の夕方に行ってみたところ,平日は高校生が多く利用していたように感じた.4階には自習室もあって,高校生の遊び場としても活躍しそうである.中心市街地の衰退の原因は,マイカー利用によって郊外の商業施設に皆,足を運ぶようになったためで,利用者は車を持たない学生が相対的に多くなるのは必然のことかもしれない.

そして日曜日,再度MAXふくしまに足を運んでみた.駐車場は満車で入るのに一苦労.中は大勢の人で賑わっていた.まず1階から覗いてみる.

1階はダイユーエイトMAX福島店となっていて,薬(ドラッグエイトMAX)と,食品(フードMAX)と,花(フラワーMAX),そして幸楽苑などが入るフードコートのコーナーがある.ダイユーエイトと聞くと日曜大工用品を中心に販売するホームセンターをイメージしていたが,品揃えは全く違っていると言っていい.フードMAXの品揃えはスーパーと同じである.

そして2階には,生活雑貨やインテリア,文具を売っているダイユーエイトOne’s MAXと100円ショップダイソーがある.100円ショップは想像通りの店内であるが,One’sMAXは,LOFTのような黄色を基調としたカラーで,カラフルに商品が並べられており,ユニクロの生活雑貨版といった感じがする.季節柄,クリスマスグッズを多く販売していた.2階には台湾雑貨を売っている五福もある.

3階は専門店街で生活雑貨などを売っているが,巨大室内遊園地のUS.LANDがある.入場料が必要であるが2時間で980円(子供)となっている.

そして4階は「A・O・Z」と書いてアオウゼのフロアーとなっている.アオウゼとは「みんなで会おうぜぃ!」という意味で付けられたのかと思うが,多目的的ホールや音楽スタジオなどがある市民の交流スペースとなっている.欲を言えば電気屋さんがあればよかったのになぁ,と思ったところであった.(2010,12)

No.37 バスICカード「NORUCA(ノルカ)」

福島交通の路線バスにICカードが導入された.その名も「NORUCA(ノルカ)」.郡山地区の路線バスには既に導入されていたが,今回は県北の福島市でも使えるようになったもので(といってもシステムの変更により,既に持っていた郡山地区の人もICカードの変更が必要となった),整理券を取ったりせずに「ピッ」とタッチするだけでバスに乗れるようになり,定期券としても使えるのでとても便利である.せっかくなので,JRのSuicaとしても使えるように出来ればいいのに(福島駅もSuicaが使用できる)と,素人ながら思ったのであるが,Suicaと大きく違う点は,バスICカードの場合はチャージしたときに1割分のおまけが付くところである.つまりこれまで回数券を買ったときに1枚多くついていたおまけと同じ額が,ICカードでも踏襲されているのである.そのため,このバスICカードでJRに乗れるとなると,値段の割引が違ってくるために相互利用ができないのである.JR(Suica)もバス(Pasmo)も両方乗れる東京ではどうかというと,チャージの時に割引加算額がない方式であったが,その代わりパスポイントによってバスに乗ったときにだけのポイント制度が設けられている.いずれ,Suicaのように電子マネーとしても利用できるようになると,財布の中に色々なカードを入れなくて済むようになるのでありがたい.(2010,12)

No.36 飯坂電車に乗って片岡鶴太郎美術庭園へ

福島駅から飯坂温泉までを結んでいる電車に,福島交通の飯坂線というローカル私鉄がある.地元では飯坂電車,略して「いいでん」と呼ばれている.車で行けば20分程度で飯坂まで行けるのであるが,たまにはのんびり飯電に乗ってぶらりと出かけるのも悪くはない.飯坂温泉駅の一つ手前に花水坂(はなみずざか)駅があって,そこで下車して2分ところに片岡鶴太郎美術庭園があるので行ってみることにした.

飯坂電車の福島駅は,駅ビルの北側に改札口があって,保原・梁川方面へ向かう阿武隈急行電鉄と同じホームから発車する.左が阿武急,右が飯電の線路となる.やってきた電車はステンレスの2両編成,どこかで見覚えのある車両だと思ったら,これは東急電鉄で活躍していた車両だとのこと.車内に入ってもドアの形など,東急の雰囲気がいまでも残っている.ドアが閉まり発車した.

車掌さんが,前に行ったり,後ろに行ったり,忙しい.ドアの開閉は運転手さんが行っているが,切符の回収と販売を車掌さんが行っているため,駅の改札口に一番近いドアのところで待機していて,ドアが開くとすぐに下車した乗客の切符を回収し,笛を吹くと運転手さんがドアを閉めるようになって発車,そして,乗ってきた乗客の切符を販売する.

途中で列車がすれ違う駅があるが,乗客の乗降が終わると発車時間がきていなくてもとりあえずドアは閉めてしまう.そして反対側に交換列車が来ると発車していく.これは,運行時間の遅延防止,切符回収の際のチェック判断を早めるため,引き返しの乗り換えを防止するためか.桜水駅には車庫があって,東急独特のディスクブレーキが車輪のところで銀色に光っている.桜水を過ぎるとくだもの畑が広がる田園地帯となるが,車輪が刻む線路の音が不規則に「ガタン,ガタン,ガタン・・・」と連続するところ,ローカル私鉄ならではである(つまり,線路のつなぎ目が短いということ).医王寺前,そして車窓から片岡鶴太郎美術庭園が見えると,花水坂駅となる.

片岡鶴太郎美術庭園は,飯坂に本社のある(株)松屋(県内のミスタードーナツのフランチャイズなどを行っている会社)が運営している美術庭園で,美術館のほかに,菓匠「吉兆松屋」や「松屋レストラン」が併設されている.美術館に入館するには大人950円が必要となるが,美術館に入らずにショップだけを見ることも可能である.落ち着いた和の空間を演出しており,ぶらり立ち寄るのも楽しい.(2010,10)

No.35 あぶくまの里納涼列車「ほろにが号」

福島駅を18:24に出発し,宮城県丸森町のあぶくま駅まで約30分揺られて,駅舎に併設されている産業伝承館内で,生ビールと焼肉が食べ放題となる臨時列車がある.その名も「ほろにが号」.福島駅では缶ビール2つとおつまみをもらって阿武隈急行線の電車に乗り込む.ほどよく酔いが回ったところで,あぶくま駅に到着し,蔵王高原のハーブ豚焼肉が食べ放題となる.約1時間30分の時間が経った20:33に帰りの臨時列車が発車して福島駅には21:11に戻ってくることが出来る.宴会会場には冷房が入っておらず(屋内),なかなか暑い中での納涼パーティーなのであるが,到着する頃には生ビールがすでに席に用意されていて,すぐに乾杯をすることができる.豚肉・やさいセットが食べ放題,生ホルモンはなくなり次第終了,飲み物は生ビールの他に焼酎(冷),日本酒(冷),ソフトドリンクがある.そのほか,おにぎりやアイスは有料で販売されている.途中で抽選会があったり,カラオケが行われたりと,大変賑やかなパーティーであったが,参加している客層は会社の暑気払いなどといった団体がほとんどなので,カップルなどでの参加にはちょっと不向きである.運行は,6月末から9月上旬までの毎週金曜日(設定のない日もある)で,1人3,600円,毎回定員100名となっている.食べ放題,飲み放題でこの値段はお得である.(2010,08)

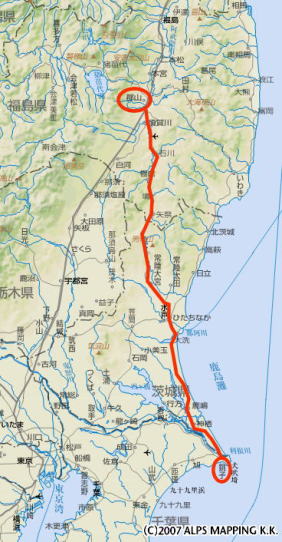

No.34 JR東日本の旅行商品「TYO」

福島駅のみどりの窓口に行くと,旅行商品のパンフレットがズラズラと並べられている.JR東日本が企画している「びゅう」ブランド旅行商品のツアーとなっているが,その中で「TYO」という旅行商品がある.TYOはTokyoの略で,まさしく地方発東京方面行きの旅行商品の総称となっているのだが,新幹線で東京方面に行こうと思っているのであれば,断然このTYO旅行商品に申し込んで行った方がお得である.

TYOの旅行商品には色々なテーマが設定されていて,ホテルがついた1泊2日のコースや,日帰りのコースなどバラエティー豊富に揃えられている.例えば,ディズニーリゾートに行きたいのなら「東京ディズニーリゾートの旅」,鉄道博物館に行きたいのなら「鉄道博物館日帰りツアー」,東京の話題のスポットに行きたいのなら「東京スニーカー」,女性のエステなどが付いた「きれいになろう」,グリーン車利用のちょっとリッチな東京の旅「東京コンシェルジュ」など,様々なニーズに合わせてツアーが設定されている.

私が見た中で最もお得な商品をいくつかご紹介する.

連休の谷間の土曜日など,あまり利用者のいない日に設定されることが多い商品が「TYOトレイン」で,東京行きの新幹線は専用の臨時列車(上野9:38着)を走らせて,帰りは列車限定のやまびこ号で帰ってくるというもの.2010(平成22)年夏には,7月24日と9月25日の土曜日に設定されていて,1泊2日コースでは最も安いプランで芝パークホテル宿泊で12,100円となっていて,日帰りコースの場合は上野アトレで3000円分のお買い物券がついて10,600円(買い物券を差し引けば実質7,600円で新幹線往復できることになる)となっている.

日帰りの商品でお得なプランは「TYOでハッピー1day」という商品で,新宿プリンスホテルのランチバイキングクーポン券付きの場合は13,700円,プランタン銀座・SHIBUYA109・アトレ上野などで3,000円分のお買い物券が付く場合は14,400円となっている.買い物券3,000円を差し引くと実質11,400円で往復できることとなる.

福島駅から東京駅まで往復かかる通常の運賃は,新幹線の普通車指定席を利用した場合17,200円,JR・福島交通の高速バスを往復割引で利用した場合8,600円,さくら交通のツアーバスを利用した場合5,600円となっている.福島駅から東京まで高速バスだと約5時間もかかることを考えると,福島駅から東京まで2時間もあれば東京駅に到着することができる新幹線を利用することが時間の有効利用から考えても得策かと思われ,その場合はこのTYO商品に申し込んで新幹線を利用した方がお得である.なお,注意点としてTYO商品は2名以上となっている(TYO東京ひとり旅という商品もあるが,これは割高となっている)ことと,旅行商品への申し込みとなるため,宿泊ツアーの場合は20日前から,日帰りツアーの場合は10日前からキャンセル料が発生するという点にある.賢く利用して楽しい夏休みを.(2010,07)

No.33 いかにんじん

福島県の北部地方で伝わる郷土料理に「いかにんじん」というものがある.正直,はじめていかにんじんを出されたとき,なんの変哲もない,細く切った「するめ」とにんじんの千切りが混ぜられて皿に盛られているだけの料理だったので,なんなんだろうこれは?という感じであった.食事の時などに酒のつまみや,ご飯のおかずのちょっとした一品として出されるのである.食べてみると,これまた素朴な味,まぁ,いかと人参だな,という感じなのである.ところが,各家庭では普通に,簡単に作られている料理なので,度々出されるのであるが,そのたびに,このシンプルな味に洗脳されていき,無性に食べたくなってくる.いかにんじんの作り方は,各家庭によって異なっているが,基本は,するめと人参を細く切って,醤油と日本酒とみりんで味付けしたもの.晩秋から冬にかけて作られている.松前漬けの原形とも言われているが,家庭によってよっては,松前漬けのように昆布や数の子を入れるところもある.最近は,福島県内の物産プラザなどでレトルトパックに入ったいかにんじんも販売されているので,機会があったらお試しを.(2010,06)

No.32 FMポコのJ-WAVE(福島コミュニティーFM)

福島市を中心に放送されているコミュニティーFMが「FMポコ」である.周波数76.2MHZ,1996(平成8)年に開局し,出力は10W,高湯温泉のあたりにアンテナが立っているらしい.スタジオは置賜町にある.福島市を中心に放送されているFM局であり,地元情報発信として貴重なFM局であるが,車通勤をしていないため,なかなか地元番組を聞く機会が持てない.休みの日に車で遠出するときは,たいてい福島市外に向かうため,FMポコにダイアルを合わせていると,すぐに市外になって聞こえなくなってしまうため,最初からふくしまFM(全県放送のFM局)を選んでしまう.だからといって,FMポコの放送を聞いていないかと言えば,ラジオを聞くことが好きな僕としては,そんなことはなく,夜の時間帯に東京のJ-WAVEと同時放送されている番組をよく聞いている.特に休みである土日の夜は電気を消してフトンにごろんとなりながら,このFMポコ(つまりはJ-WAVEなのであるが)の番組をまったりと聞くのが,リラックスできてストレス解消になる.

お気に入りの番組を2つほど紹介します.

土曜日の21時からは, ジャズピアニストの小曽根真さんがパーソナリティーとなっている「OZ MEETS JAZZ」.毎週テーマ毎にジャズの演奏を流して,わかりやすく紹介する1時間の番組で,小曽根真さんの軽快なトークがまた聞いていて心地よい.ジャズファンにとっては,遠くのジャズライブハウスまで行かなくとも,毎週気軽にジャズが聴けて嬉しい番組である.

日曜日の21時からは,八木亜希子さんがパーソナリティーとなっている「東京コンシェルジュ」.六本木ヒルズなどを開発した森ビルディングが提供で,東京の新しい話題やエンターテイメントなどの情報を,J-WAVE本社スタジオのある六本木ヒルズから伝える番組で,旬の話題やコンサート,歌舞伎まで,東京のエンターテイメントなどについてゲストを迎えながら紹介している.コマーシャルの時に入る「東京コンシェルジュ」とフランス語っぽく入るジングルなんか聞いていると,「さすがぁ~オシャレだなぁ」と感心してしまうが,東京のレアな情報も含めて知ることが出来て面白い.番組終了の時間になるとBGMが流れるが,これを聞くと「あ~,また休みが終わってしまったか~」と寂寥感がこみ上げて眠りにつくのであった(この番組は,現在はFMポコでは放送されていない).是非,布団に入って電気を消してお試しを.(2009,10)

No.31 ペットワールド「アミーゴ」がオープン

南沢又の西道路沿いにペット専門店となる「ペットワールドアミーゴ」がオープンした.ダイユーエイトのホームセンターでもペット類は取り扱っていたが,さらに商品を充実させたペット専門店となっている.犬や猫はもちろんのこと,熱帯魚,鳥,ハムスター,うさぎ,そして,は虫類までもが販売されており,非常に珍しい種もあるので,店内を歩いているとさながら小さな動物園に来たように感じる.熱帯魚に関して言うと(かつて飼っていたのが唯一これ!),グッピーやネオンテトラといった定番のみならず,赤いシュリンプ(小エビ)など珍しいものもあり,また水草も様々な種類が販売されているので,見ているだけでも飽きずに楽しめる.熱帯魚は,おとなしいものや凶暴な性格などがあって,一緒の水槽で飼うことができるものとできないものがあり,また,水草は成長が早いものや水質管理が必要で成長に手間がかかるもの,すらっと長いものや横に広がっているものなど,特色やデザインなどがいろいろあって,自分だけの美しい水中の世界を創造したい衝動に駆られてくる.値段を見てみると,犬や猫は1匹10万円,高級魚は数万円など,ペットの値段もなかなか高いんだな,と感じた.(2009,10)

No.30 花見山とまちなか周遊バス「ももりん号」

今年も花見山のシーズンがやってきた.桜が満開となる4月中旬の週末は,大勢の人で賑わう福島市である.2009年は4月11日・12日であった.4月中は交通規制がかけられて,花見山のある渡利周辺は一般車の通行制限や駐車禁止があり,マイカーできて花見山を見る場合は,あぶくま川河畔にある親水公園に車を置いて,JRバス東北のシャトルバスに乗り換えて移動しなければならない.周辺は大渋滞となる.また,福島駅からは福島交通の臨時バス「花見山号」が約20分おき(最も混雑する週末は,増発されてピストン輸送となる)に運行されており,マイカーで来るよりも電車バスを利用した方が,アクセスは便利であるように思う.

春になると約20万人以上が訪れる花見山であるが,この観光客を福島市内へいかに誘導するかが課題となっていた.花見山は見るけれど,あとは他へ行ってしまうといった具合である.そこで,今年から福島市内の観光地を回るまちなか周遊バス「ももりん号」が4月の期間限定で運行を開始した.9:15~16:45までの運行で30分間隔(12~13時は60分間隔),御倉邸や福島競馬場,古関裕而記念館,花の記念館,県立美術館などを,反時計回りにぐるりと走って結んでいる.4月12日の日曜日に乗車したときはボランティアガイドも車内に乗車して観光地を案内しており,福島市内の新たな発見があって大変よいものであった.通常は大人300円で1日乗り放題となっているが,今日(12日)は特別キャンペーンだったからなのか,花見山から福島駅に向かうバスに乗車するときにスタンプラリーのパンフレットとともに,無料で乗車できる優待券を配布していた.古関裕而記念館や花の記念館も,今年4月から入館無料となっており,ぶらりと散策しやすくなっている.さらに福島駅前の仮設花見山案内所では,1000円のチケットを販売して周辺の加盟飲食店で特典付きの食事クーポン券(1000円)としてランチが食べられるキャンペーンをやっていた.JR福島駅の発車メロディーも古関裕而氏が作曲したものに変更されており,福島市が一丸となった観光PRの気運を感じた.(2009,04)

No.29 茶房「ダンケシェーン」

中合デパート2番館の3階に茶房「ダンケシェーン」がある.このダンケシェーンは,福島駅東口から置賜町に向かう路地で開いているアイスクリーム屋が出している喫茶店で,このアイスクリーム屋は夜遅くまでオープンしていることから,サラリーマンにも人気があると巷で言われているお店である.このアイスクリーム屋が出している中合内にある喫茶店(茶房),どのメニューも美味しそうなのであるが,お薦めはトーストセット(700円)である.小さく正方形に切られたパンが4つ,そして,サラダと飲み物(コーヒーか紅茶)が付くが,このパンがとても美味しい.出来合いの味といった感じではなくて手作りパンの味で,バターの塗られたパンとジャムがたっぷりのったパンがそれぞれ出され,決して大きなサイズではないが,小腹が空いたときにはちょっとした軽食となる.コーヒー・紅茶はおかわり自由なので,これまた嬉しい.ケーキセット(700円)やパフェ,クロワッサンなども美味しそうで,百貨店の中にある喫茶店としては値段も手頃なので,買い物帰りに立ち寄ってお茶するのもたまにはよい.(2009,02)

No.28 オンドルがある焼肉店「アンドン」

福島の飲み屋街といえば置賜町.ここにある本格的な韓国焼肉のお店が「アンドン」である.入口を入ると韓国語の自動案内で「アニョアセヨー.○○○」と声が流れ,まるで韓国に来ている雰囲気となる.出される料理も韓国の味そのままのようで,韓国の人も懐かしの味付けを食べに足を運んでくるに違いない.そして,なんといっても特に冬,嬉しいのは「オンドル」が完備されている点が素晴らしい.オンドルとは床暖房のことで,韓国ではどこでも見られる暖房形式である.ポカポカの床の上で焼肉を食べることができるのである.韓国の冬は寒いので,薪や藁を燃やして床下に熱を供給する床下暖房が普及していた.今では温水式の床下暖房となっているが,それを福島市で体験できるのは非常に興味深い.ちなみに,壺漬けカルビが美味しかった.(2009,02)

No.27 伊達の蜜桃(モモのシーズン到来)

福島といえばフルーツ王国,サクランボ,リンゴ,なし,ブドウ,モモ.その中でも人気が高いのが「桃」である.桃は今が一番の収穫期.7月から9月にかけてが桃のシーズンであるが,中でも甘くて人気の高い「あかつき」と呼ばれる品種は,8月上旬から下旬にかけて,まさに今が旬なのである.

さて,福島市の北に接する伊達市にあるJA伊達みらいでは「伊達の蜜桃(だてのみつもも)」として,期間限定の甘さにこだわった桃を出荷している.糖度が最高となる期間に店頭に並ぶもので,あかつきの中で糖度が15度以上の桃を厳選し,千個に1個の割合でしか出荷されないとか.地元のJA直売所や通信販売でも販売しているが,ヨークベニマルのスーパーでも2個売りで売っていた.この蜜桃は8月中旬頃にしか手に入らない.買って食べてみた.やはり,甘い.桃は,いつ食べても美味しい.食べる1~2時間前に冷蔵庫でちょっと冷やして食べるのが一番美味しい食べ方となる.ちなみに,福島で桃が本格的に栽培され始めたのは約100年前の明治30年代とのこと.残り少ない桃の収穫時期に,もっともっと桃を食べようっと!(2008,08)

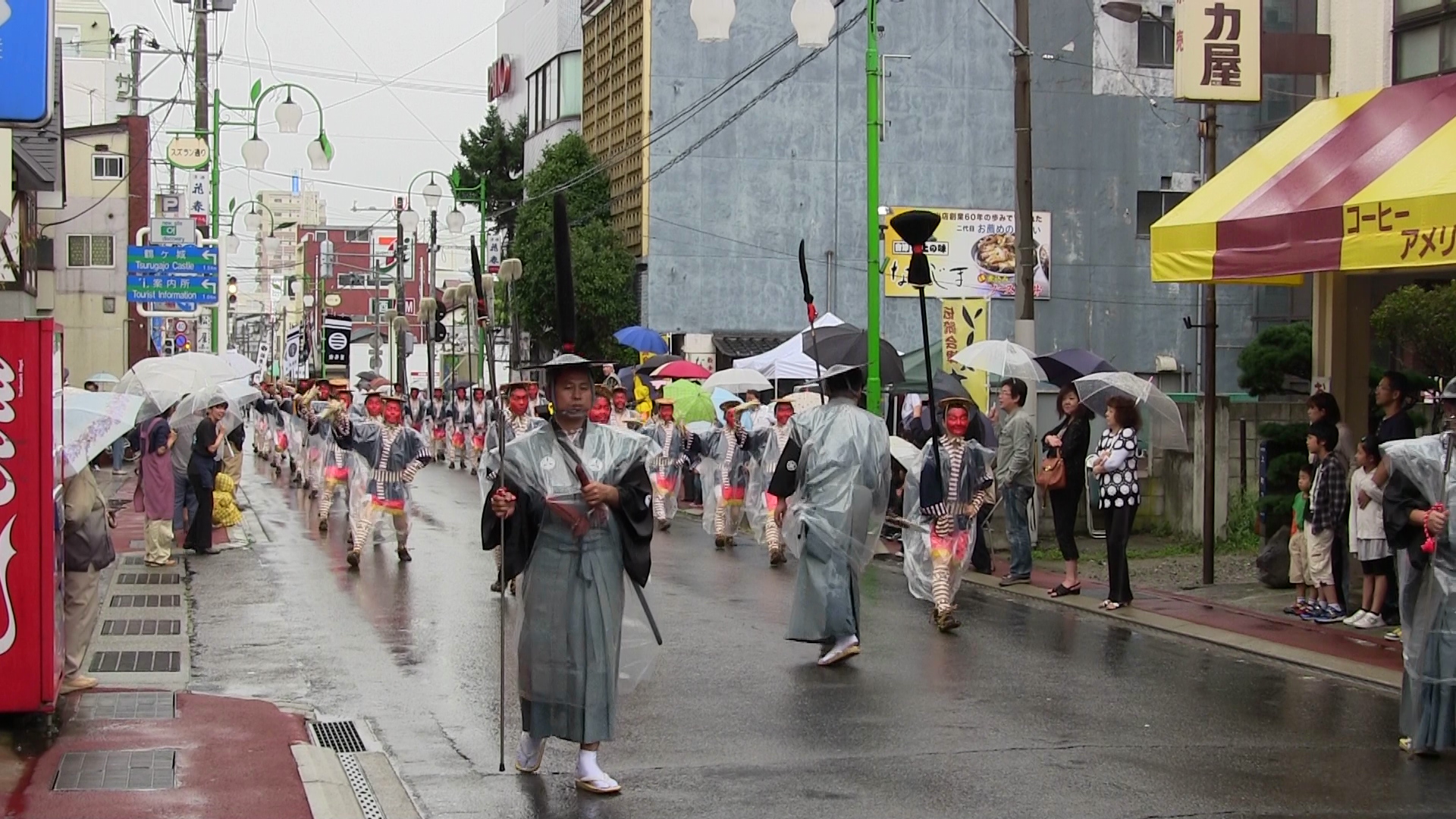

No.26 福島わらじまつり

毎年8月上旬に福島市で開催されるお祭りが「わらじまつり」である.今年(2008年)は8月1日(金)と2日(土)にわたり開催された.江戸時代から300余年の伝統がある「信夫三山暁まいり」に由来して開催されるのが「福島わらじまつり」で,初日は,長さ12m重さ2tの日本一の大わらじを会場に奉納したあと「平成わらじ音頭」にあわせて華やかな踊りが続く.わらじ踊りは福島市内の企業などがチームをつくって踊りに参加しており,1時間毎に1部(18時~)と2部(19時~)で構成されている.そのあとには,色とりどりのコスチュームを着た若者やサークル団体などによってヒップホップの軽い音楽に合わせて自由に踊る「ダンシングそーだナイト」が続く.2日目には,わらじ競争とダンシングそーだナイトの第2部が繰り広げられ,暑い熱い夏の祭りが催される.駅前通りと信夫通り(国道13号)の交差点には,大型液晶ビジョンがついたステージが設けられ,「わらじ~!わらじ~!」と大きなかけ声と共に,熱気ムンムンの踊りが繰り広げられる.踊りそのものもそんなに難しい感じではなく,市民が気軽に参加できるようなもので,青森のねぶたや,秋田の竿燈などのような「見せる祭り」というよりは,市民が参加して自らが楽しむタイプのお祭りであった.わらじ踊りは最後の5分間だけ,一般の観客も参加することが可能となっている.

また,わらじ祭りに引き続き,3日(日)に山車フェスタが開催された.市政100周年を記念して昨年行われた山車フェスティバル,福島市内の各町内会の山車が勢揃いするとあって,こちらも迫力ある山車の練り歩きが今年も見ることができた.(2008,08)

No.25 吾妻小富士の雪うさぎ(残雪)

福島県と山形県にまたがる吾妻連峰(吾妻山).その中の吾妻小富士の山肌に,春になると雪解けとともに徐々に姿を現すものがある.それは「うさぎ」である.地元では「吾妻の雪うさぎ」と呼ばれており,春の訪れを告げる風物詩であるとともに,農家の人々が種まきを始める時期であることから「種まきうさぎ」とも呼ばれているという.うさぎの耳がピンとたったような残雪姿は,寒い冬から暖かい春へ向けて,気持ちを明るくさせてくれるものである.これから,様々な花が咲き乱れ,草木が芽吹いてくるのである.桜の名所として有名となった「花見山」も桜のシーズンへ向けた準備が着々と進んでおり,賑やかで華やかな季節がもうすぐやってくる躍動感が伝わってくる.ところで,この雪うさぎをモチーフとしたお菓子が,福島市にある丹治製菓から発売されている.その名も「あづまの雪んこうさぎ」.100%果汁のフルーツゼリー(やや硬めのゼリー)をホワイトチョコレートでくるんだもので,ゼリーの酸味とチョコレートのマッチが面白い.チョコレートでくるんでいるのであるが,お茶にも合うお菓子である.白桃とリンゴの2種類がある.6個入り630円でインターネット販売も行っている.(2008,03)

あづまの雪んこうさぎ

No.24 福島フォーラム(映画館)

福島市には2系列の映画館がある.ひとつはワーナーマイカル福島であり,曽根田の旧さくら野百貨店5階にあって1998(平成10)年にオープンした比較的新しいシネコンである.そしてもうひとつの映画館が,同じく曽根田に昔からある「福島フォーラム」である.ワーナーマイカルが完成したときは,時代に取り残されたような雰囲気のフォーラムから客足が遠のいたときもあったと思うが,3ヶ月以内に3回来場すると1回無料となるポイントカードの発行や単館ムービーの上映などで映画ファンの心を繋ぎ続けている.特に単館映画・B級映画の上映に関しては,福島県内で最も多くの作品を上映していると思われ,映画ファンとしてはありがたい限りである.大資本の映画会社が製作したストーリーが,必ずしもメッセージ性の高い内容になっているかといえば,そうとも言えず,お金をかけれなくても内容の濃い映画がある.単館映画にはそのような作品が多い.決してオシャレで綺麗とは言えない映画館であるが,頑張ってもらいたい映画館である.無料駐車場あり.FAXサービスあり.スクリーンは72席から153席まで合計6つあり,3つの建物に分かれている.(2008,2)

No.23 焼き鳥文化

無性に食べたくなるときがある焼き鳥.福島市にも数多くの焼き鳥店が存在しており,「福島焼き鳥党」という名の,焼き鳥を食べて焼き鳥を語る市民の会が設立されているほど,焼き鳥を愛している人が多く住んでいる.昨年の9月末には福島競馬場において,全国やきとり連絡協議会に加盟している全国7都市の名物やきとりを中心に一同に集めて販売した「第1回やきとリンピック」が開催され,多くの人で賑わっていた(来年は室蘭市で開催予定).また,今年の1月末には福島市やきとりキャンペーンソング「やきとりじいさん」のCDが発売され,焼き鳥の話題に事欠かない福島市である.そんな福島市の焼き鳥であるが,私が連れて行ってもらったことのあるお薦めの店を2つほどご紹介する.

1店目は「とも江」.福島銀行本店の裏手にある小さな焼鳥屋で,夕方5時過ぎるとすぐに店が満席となってしまう.メニューはドイツ語で表現された6種類の焼き鳥(全て豚)と酒のみ,それ以外では最初にお通しとして漬け物が出されるだけで,まさに串に刺さった焼き鳥通にはたまらない店である.熱燗はアルマイトで温められた日本酒が出され,熱燗党にはこれまたさらに,たまらないらしい(私は焼酎党である).もう1店は「鳥安」.東北電力の裏手奥に入っていった陣馬町の一軒家で営業しており,全国やきとり協議会の発起人となった方が店主を務めている.焼き鳥もさることながら,鳥わさや鍋,鶏の焼き物,水炊きなど鳥料理全般を扱っており,味の評判は高い.焼き鳥のPRに関して,精力的に活動をされているお店のようである.

商業や経済を牽引している郡山市に対して,福島市は県庁所在地・官公庁街としての性格が高い街であり,東京の新橋駅前的なサラリーマンの要素が高い地域なのかもしれない.それが焼き鳥文化の形成に多少なりとも寄与してきたのかなとも思う.ただ,最近は女性にも焼き鳥が人気となっており,福島焼き鳥党の党首も,公式ホームページによると女性である.福島市にお出かけの際は,やきとり文化を煙と共に是非どうぞ.(2008,02)

No.22 峠の力餅小旅行(奥羽本線峠駅)

12時54分,米沢行きの2両編成普通列車が福島駅を発車した.これから板谷峠を越えて米沢まで向かう奥羽本線の電車である.福島から米沢までの普通列車は1日6往復のみ,普通列車だけで見ればローカル線の部類に入る区間である.(同じ線路を走る山形新幹線は米沢まで停車せずに峠を登っていく).庭坂駅を出発すると右カーブとなって右手に福島盆地を眺めながら,上り勾配となって景色が一変し,峠へ挑むこととなる.板谷峠は新幹線開業前までは4連続のスイッチバックの駅(赤岩駅・板谷駅・峠駅・大沢駅)があったことで知られており,そのうちの一つである峠駅(山形県)では,駅前にある峠の茶屋がホームで「峠の力餅」を販売していることで全国的に有名な駅である.この峠の力餅の歴史は古く創業は明治27年,奥羽本線が開通したのは明治32年であった.当時の峠駅は蒸気機関車の給水・石炭を補給する駅として設けられた.板谷峠の勾配は最大38‰(パーミル)で,現在のJR線では最高勾配となっている.技術が進んだ今となっては,新幹線の開業によってスイッチバックも廃止されたが,峠の力餅のホームでの販売は現在でも細々と続けられているのである.

13時23分,峠駅に到着した.大きなスノーシェルターに包まれたホームは昼でも薄暗い.停車時間はわずか30秒,「ちから~もち~」と叫びながら販売員の声がホームと車内に響いていた.峠駅で下車しない人にとって,この短い時間で車内から降りて力餅を買うには,駅に着いたら素早くホームに降りて購入しなければならない.峠の力餅をホームで販売しているのは,9時~18時頃に到着する3往復のみである.値段は12個入りで1000円.

さて,私は米沢まで乗り通したのではなく,峠駅で下車した.というのも,13時28分に福島に戻る普通列車が反対側のホームにやってくるのである.ゆっくりと力餅を購入し,販売の人と共に反対側のホームに電車がやってくるのを待っていた.福島駅13時57分到着,小一時間の力餅の旅であった.家に帰って,上品で柔らかい真っ白な力餅をほおばった.(2008,01)

峠の力餅

峠の力餅

峠駅ホーム

峠駅ホーム

No.21 円盤餃子

餃子といえば宇都宮を思い浮かべるかもしれないが,実は福島にも餃子の専門店が多いことは,全国的にあまり知られていない.福島の餃子は戦後に満州から引き上げてきた人々によって飲食業を始めたのがきっかけで,現在まで受け継がれているのだという.福島市商店街連合会ではふくしま餃子の会における「ふくしま餃子めぐりマップ」を作成(15店舗が掲載)し,福島市の名物としてPRを図っている.福島市の餃子店の多くでは,薄く引いた油でさらりと「焼く」というよりは,たぷたぷの油に餃子を浸して「揚げる」といった感じの餃子で,フライパンの丸い形に餃子をきれいに並べて,そのままひっくり返して円形のお皿に盛りつけることから「円盤餃子」とも呼ばれる.まるで花びらのようである.あつあつでカリカリの餃子を酒のつまみとして一杯やるのが,福島流餃子の食べ方である.円盤餃子のお店は夕方からの営業しているところが多く,注文も一皿単位である.餃子とライスといった雰囲気ではない.(2008,01)

(このページは2008年~2011年にかけて掲載したものです)

![白河見聞録【#1-#13】[一括掲載]](https://f-banchan.net/wp-content/uploads/2011/03/map.jpg)

![福島見聞録【#21-#41】[一括掲載]](https://f-banchan.net/wp-content/uploads/2011/03/map-1.jpg)

![ローカル線に乗って[銚子・犬吠埼へ#1]](https://f-banchan.net/wp-content/uploads/2010/05/DSC00107.jpg)

![銚子漁港・醤油の街[銚子・犬吠埼へ#2]](https://f-banchan.net/wp-content/uploads/2010/05/DSC00082.jpg)

![銚子電鉄・ぬれ煎餅[銚子・犬吠埼へ#3]](https://f-banchan.net/wp-content/uploads/2010/05/DSC00102.jpg)

![外川・犬吠埼[銚子・犬吠埼へ#4]](https://f-banchan.net/wp-content/uploads/2010/05/image3.jpg)