(このページは2001年に掲載したものです)

No.21 植田の地獄ラーメン

総じていわきのラーメンはあまりこれといって特徴がないが,植田の地獄ラーメンというと,ちょっとした話題になるラーメンである.ラーメン屋の看板には,どこにも地獄ラーメンの文字はない.正式には「らーめんランド」という店名である.

その店は,国道6号の泉から植田方面に走っていったところの小浜町あたりにバイパス店,旧6号である県道いわき上三坂小野線の植田中心地の手前に植田店がある.そのメニューのなかに「地獄ラーメン」という激辛ラーメンがあって,辛さに応じて1丁目から順になんと100丁目まである.値段も辛さに応じて高くなっていく.メニューには「1丁目から順にチャレンジしてください」と書かれており,更に30分以内に全てたいらげると,店内に貼られる証明書とデザートが付くという得点がある.地元では,「植田の地獄ラーメンにいる」というだけでどのラーメン屋なのか通じてしまう.

また,チャーシュー麺を頼むと,大きな4枚のチャーシューがドンブリから飛び出し,まるで巨大な花びらのようにチャーシューが咲いている. 100丁目をたいらげた人の証明書が貼ってあったので,超激辛ラーメンを制覇した人がいるのは確かなようである.

No.22 SEA WAVE (FMいわき) No.2

No.15でFMいわきのコミュニティーFMについて述べたが,さらにアイデアが面白い番組を紹介する.

朝,7時55分から「パパにエールを」をいうタイトルで,いわき市内の各幼稚園児が3人ほどでてきて,「パパ,アクアマリンに連れていってくれてどうもありがと.吉田一郎.」「おとーさん,車の運転に気を付けて,頑張ってね.田中知子.」「お父さん,今度デズニーランドに連れていってください.佐藤幸子.」などと,通勤途中のお父さんに向かってエールを送るという番組ある.これを聞いてると,なんだかほっとしてしまう.

昼の12時35分位から10分程度,小学校のお昼の放送がそのままFMで流される「こちら小学生放送局」という番組がある.小学校の校歌が流れ,リクエスト曲と学校での出来事などが放送される.出身校の放送が流れると,懐かしさのあまり目が潤むんではなかろうか.

また,お昼にはガラガラ声のレポーターとアクアマリンふくしまの職員が紹介する番組も流される.

夕方5時45分位からは,常交インフォメーションと題して,東京の話題や情報を紹介し,明日,あさっての高速バス東京行きの予約状況を伝えてくれる.

その他,いわき小名浜方言講座やいわき弁丸出しのクマクマタイムなど,面白番組盛りだくさんの「SEA WAVE」である.

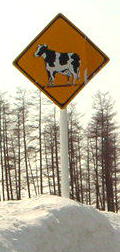

No.23 スタッドレスタイヤ

いわきでは氷点下になることは珍しいらしく,いわき市(平野部に限る)から東京方面へ向かうだけの場合,スタッドレスタイヤをはかないで冬を過ごすことが可能であるという.僕の場合,会津方面へ向かうことがあるので,12月中旬にスタッドレスにはきかえたが,まわりで冬タイヤに交換した人は少ない.交換したのは「福島」ナンバーの車がほとんどである.それだけ,福島県の他地域から比較すると暖かいのである.道路の街路樹に亜熱帯地方に生えている「シュロ」が植わっているのは,まさしく東北の湘南をイメージした南国いわきを象徴している街路樹である.(いくら暖かいとはいえ,いわきの緯度は高く,冬は東京以上に寒いと思うのだが・・・)

No.24 レストラン「メヒコ」のカニピラフ

いわき人にとって,「メヒコ」レストランを知らない人はいないだろう.メニューもさることながら,レストラン内の演出が面白い.なかでも,鹿島(鹿島街道沿い・平と小名浜の中間地点)にある,水族館,フラミンゴ館,モンキー館の3店はユニークである.その名の通り,レストラン内が動物園・水族館のようになっており,水族館店では店内が暗くなって大きな巨大水槽(本当にでかい)の中を泳ぐ魚や亀を眺めながら食事をとることができ,モンキー館では「キャッキャ」はしる猿を見ながら食事ができる.

メニューは,カニ,ロブスター,ステーキが主なものとなっており,なかでも「カニピラフ」は,殻つきのカニがピラフの上にのっかってくるという豪快さ.このカニピラフ,味付けの方はシンプルで殻付きのカニとご飯をバターで炒めたいう感じであり,さらに,メニューの写真では茹でたカニをそのままのっけてあるような感じであるが,実際はカニの殻ごとご飯と炒めているので,カニ殻にご飯つぶがくっついていて,殻を割って食べるときに手もべとべとになるというちょっと食べづらいものとなっている.しかし,最初はバターで炒めただけの素朴なピラフかと思っていたが,食べ方によって味わいが変わることに気づいた.初めは殻付きのカニは,殻を割ってそのまま身を食べていてライスはそのまま別に食べていたのであるが,実は,このカニの身はほぐしてピラフと混ぜて食べると,塩気の利いたカニの身がパターライスと程良くマッチして,絶妙な味に変わるのであった.このカニピラフは人気メニューのひとつであり,この素朴で豪快なピラフは是非食べてみることをお勧めする.お土産も販売している.

そのほかに,ロブスターを注文すると,調理方法を焼くか蒸すか,選択することができる.ビーフシチューも美味しそうで,これもいけるのではないか.カニに飽きたらウニピラフもいけるとの情報も耳にした.

食後のデザートで,カボチャのプリンと生オレンジジュースを飲めば,後味もよくなって,ご満悦!といったところである.

No.25 スパ・リゾート・ハワイアンズ(旧常磐ハワイアンセンター)の功績

現在では,リニューアルされて「スパ・リゾート・ハワイアンズ」という名称になっているが,「常磐ハワイアンセンター」と言えば,「あぁー,あそこね」,と誰もが思い浮かぶテーマパークである.石炭から石油へのエネルギー転換の波は,炭坑の街・いわきを直撃した.次々と閉山される炭坑によって寂れる一方のいわき地方の産業を,なんとかしようと開業したのが,常磐ハワイアンセンターなのである.

常磐(じょうばん)地方は湯本温泉でも知られるとおり,硫黄泉質の温泉がわき出る地域であった.炭坑にとってはやっかいな噴出物であった温泉を逆手にとって,大きな屋内プール(温泉熱を利用して年中熱帯である)を作り,ハワイのフラダンスショー(ポリネシアンショー)を行って,あたかもハワイに行った気分になれるテーマパークを昭和41年に作ったのである.昭和41年といえばまだ海外旅行が自由化される前のことであり,当時としては画期的なテーマパークであって,さらに,従業員は(フラダンスを踊る人も)全て炭坑で働いていた人々を雇用しているということもあり,それ故にマスコミにも取り上げられて,全国的に名の知れたテーマパークとなった.いわき市における観光客入込数はずっとトップであった.(アクアマリンふくしまの開館により,小名浜港のららみゅうがトップになったらしい)

「この前,ハワイに行って来た」

「えっ,本当?」

「本当だよ,常磐ハワイアンセンター・・・」

といった会話をよく耳にしたものである.福島県内では腰をフリフリしてヒラヒラの腰ひもを付けたフラダンス踊りのCMがかつて(もう20年も前になるか)流れていたのであるが,そのポリネシアンショーは現在も健在で,炎をぶんぶん振り回すアトラクションとともにハワイアンズの目玉として人気が高い.1日2回,13:30と20:10から行われている.

-----

映画「フラガール」 涙がでます.感動のストーリー.

常磐ハワイアンセンターにおけるフラガール(フラダンスを踊る女性)の誕生物語を映画化したもの.

平成18年9月23日よりロードショー開始.

No.26 いわき市石炭・化石館(常磐炭田)

いわき市は炭坑の街だった.福島県富岡町からいわき市を経て,茨城県日立市付近までに広がる炭田は常磐炭田と呼ばれ,本州では最大,日本でも北海道の石狩,九州の筑豊に次ぐ大規模な炭田であった.ところが,石炭から石油へのエネルギー革命により,次第に閉山に追い込まれ,昭和51年の西部炭鉱の閉山を最後として,125年に及ぶ炭鉱の歴史に幕を下ろしたのであった.

その炭鉱について展示をしている資料館が,湯本駅前のかつて炭鉱の街が広がっていた跡地に存在する「いわき市石炭・化石館」である.

化石館という名が付け加えられているとおり,炭鉱のみの展示ではなく,恐竜や化石などの太古の世界の展示も行われている(1階入口部).しかし,やっぱり興味をそそるのは,炭鉱についての資料館である.石炭の利用方法や,採炭道具,常磐炭坑の歴史などの展示を2階で見学したあと,あたかも地下600mの坑底まで入坑するような感覚に陥るエレベータで1階に降りると(このエレベーターは登りは普通のスピードであがって行くが,下るときは超スローに動いてスピーカーからガタガタ音が聞こえ,ガラスの外にランプがチカチカ光り,あたかも坑内のエレベーターに乗っているように演出されている),薄暗い坑内が再現されており,実際の坑道の枠が各工法によって忠実に再現されている.そして,黒いダイヤと呼ばれる石炭を採炭する状況が,古い時代から現代に至るまで,実に12場面について,人形と効果音・音声案内によってこちらも忠実に再現されている.昔はふんどし一丁で,女性も下半身のみの服装で採炭を行っており,湿気が多く温泉が吹き出す常磐炭坑では,水風呂につかりながら採炭していたということであり,採炭現場は過酷で危険な労働であったことを伺い知ることができる.全国(石狩・筑豊も含む)で100人もの人々が命を落としていた(昭和40年くらいまでの話である)ということからも危険な仕事であったことが理解できる.また,昭和10年頃における炭坑の街で暮らす人々の様子も再現されており,炭坑の街の独特の雰囲気を感じ取ることができる.

いわき市の小学校では,遠足や社会科見学で必ず訪れるところなので,いわき市で育った人にとっては「あんなところ,おもしろくねぇー」などと言ってわざわざ見に行くことはないような資料館であるが,炭坑の歴史・ひいてはいわき市の歴史を知る上では非常に面白い資料館である.

No.27 いわき宇宙塾

これは「街づくり」を考える上で,いわき市を市民に知ってもらい,また勉強してもらうために,市企画調整課で行っている勉強会である.何故に「宇宙」塾と名付けられたかというと,「宙」とは時間の流れ,「宇」とは空間の広がりを表し,いわきという地域を時間の流れと空間の広がりの中でじっくり考えてもらいたいとの思いを「宇宙」という文字で表現しているとのことである.

平成2年度から毎年大きなテーマを設定して開催されており,日曜日の午前中に2時間程度,各テーマの専門家や著名活動人等の講演を聴講するというもので,全11回,9月頃から2月まで,2・3週間に1回の割合で開催されている.会費は無料であるが,年度ごとに塾生の募集を行っており,基本的に塾生のみの聴講となる.皆勤賞には賞状が渡される.

参加者は,年配の方が多いが,中には若い世代の人もぽつぽつと見かけることもでき,どの参加者も街づくりに関心をもつ人々であることには間違いない.市民の自己啓発や文化の向上,街づくりを考えるきっかけをつくる上で,このような市民講座は大変素晴らしく,なによりも無料で色々な立場の人の話を聞けるというのはお得であり,時代の流れ・情報をキャッチするのにはうってつけである.講師の中には,芸術家や設計士などといった話すことを職業としていない人も招かれている.会場は,いわき市内に点在するテーマにそった公共施設が使われており,たとえば障害者や年配の方にも配慮した街づくりを行っていかなければならないという思想であるユニバーサルデザインについての講演の場合は,健康増進施設いわきゆったり館の研修室を利用する,といった具合である.

No.28 ダイエー・ハイパーマート(鹿島SC)のレジ

鹿島ショッピングセンター(鹿島SC)については,No.19で紹介したが,その中にダイエーのスーパー・ハイパーマートがある.そのレジの仕方がちょっと変わっている.レジに向かってベルトコンベアーのようなものがあり,買い物客は手押しカートに入れた商品やかごの中身をベルトの上に乗せて,前の客の商品との区切りをつけるため,白いプラスチックの区切りの棒を置く.そのとき,ビニールの買い物袋が必要ない人は,その旨が書かれたカードを取って商品の上にのっけておく.袋がいらない人にはポイントが与えられ,20個たまると100円引きの商品券がもらえる.商品のレジが打ち終わると,ベルトコンベアーは少しずつレジの方向に動いていき,商品も同時に動いていく.

この後も変わっている.レジの打たれた商品は,かごに入れられるのではなく,丸い棒がいくつも並べられた滑り台のような上をなめらかに滑っていき,お客は自分が購入した全ての商品のレジが打ち終わらないうちに,次々と流れてきた商品をビニール袋に入れる.つまり,時間の短縮が図られるのである.袋を詰めるためのレーンは2つあるので,前の客が入れ終わっていないときは,電車のポイントのようなレバーを変えて,前がつまらないようになっている.

「変わっている」と表現したが,外国ではこの方式の方がよく見かける.パリやロンドンでも見たし,シンガポールでもそうであった.

No.29 さはこの湯

いわき湯本温泉に「さはこの湯」という公衆浴場がある.いわき市観光公社が管理運営する温泉保養所であるが,入浴料大人150円という破格の値段で温泉に入ることができる.営業時間は午前8時から午後10時(入場は午後9時)まで,休憩を行いたい人は710円を払えば休憩室が利用できる.温泉成分は,「硫黄水」であり,慢性皮膚病・やけど・動脈硬化等に効能がある.

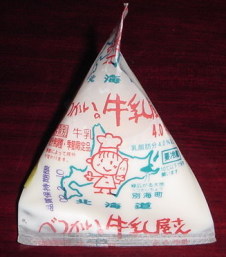

なにしろ,安く入浴できるので,非常に混雑する.浴場は,決して広いとは言えないので,さるが群がって湯につかっているのと同じで,人間が所狭しと,湯につかっているさまは,ちょいと滑稽である.石鹸はあるがシャンプーはない.もちろんタオルも持参である(小物は売店で売っている).駐車場も狭くて台数が少なく,運良く開いていればいいが,開いていないときは辛抱強くどこかがあくまで道路で待っているしかない.入浴後に「木村牛乳」を飲むのは必須である.

No.30 泉小学校の校歌

FMいわき(SEA・WAVE)のお昼の時間に,「こちら小学生放送局」という番組をやっている.いわき市内の各小学校がかわるがわる放送を行っていくのであるが,必ず最初に学校の校歌が流れる.その中で,泉小学校の校歌はすばらしい.なにがかって,ハモるのである.「いずみ,いずみ,いずみ,いずみ・・・」,この部分でメジャー域とマイナー域のパートナーが二手に分かれてはもっているのである.学校の校歌でハモるなんて聞いたことがない.とても美しいこの校歌,実際に歌うときには,「君は高いほう,あなたは低いほう」,というように班分けしているのだろうか?出席番号の奇数が高いほう,偶数が低いほう,といった具合に班分けしているのかもしれない.

No.31 三崎公園

小名浜港の隣にマリンタワーなどが建つ公園がある.小名浜港からトンネルを抜け,坂をぐんぐんあがると,緑の芝生の公園が広々と広がる.ロンドンなどで見られる日本離れした素晴らしい公園である.世田谷区の砧公園に似ている.日本の公園というと,長方形の敷地内に,ベンチやブランコ,ジャングルジムなどを配し,いかにも箱庭的な公園といったものが多いが,この三崎公園は,どかーんと広々とした芝生のみが広がり,その中でキャッチボールをしたり,寝そべったり,かけっこをしたり,と思い思いの行動がとれる.ビルが建ち家が密集する都市部では,こういった公園が最も求められるオープンスペースであり,憩いの場になる真の姿の公園であるように思う.

三崎公園は,夜になると,カップルが密集することでも有名で,暴走族や不良のたまり場としても名をはせている.正月の「初日の出暴走」では,茨城の「族」達が,三崎公園を目指して突っ走ってくるというから,三崎公園もまんざら捨てたもんじゃぁない.

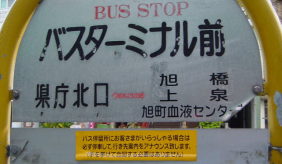

No.32 常交の路線バス乗車記

僕の場合,いわきでは路線バスに乗る機会は滅多にないが,平(たいら)で飲み会があると,居住地・小名浜まで帰るのに,タクシーだと深夜割増で5000円,運転代行でも4000円は取られる.そこで,たまには1次会で切り上げて最終バスで小名浜まで帰ってこようと思った.いわき駅前21時35分発が小名浜までの最終バスである.20人位の乗客を乗せて,鹿島街道を南へ向けて走っていく.

常交の整理券にはバーコードが入っている.何故かと思いきや,運賃を払うときに,整理券を専用の黄色い投入口に入れると,自分の運賃が表示されるようになっていた.進んでいる.初めて常交の路線バスに乗った人は気づかずに,整理券を運賃と一緒に運賃投入口に入れてしまうだろう.

東警察署を過ぎたあたりから,どんどん乗客が降りていき,小名浜のメインストリートを過ぎると車内は僕だけに.僕の下車する停留所の手前にて運転手さんが突然話しかけてきた.

「このバスは暴走族だよ.」

と,わけのわからないことをしゃべっている. 「はぁ?」 再び聞き返すと,

「普通の自動車でもここから平まで27分かかるんだよ.バスは乗客を乗せたり下ろしたりしているんだよ.それなのにバスのダイヤは30分で小名浜まで来るようになっている.スピードを上げていたのがわかるだろう.腕まくりしてぶっとばしてきたよ.このバスは暴走族だ.」

そして,料金を払って降りようとしたとき,

「人生楽しく行きようね.気を付けて.」

と一言.個性的な常交の運転手であった.運賃は630円である.

No.33 五浦美術館

五浦美術館はいわき市の施設ではなく,お隣茨城県北茨城市に存在する.しかし,国道6号を走り勿来の関を越えると,そこはすぐ北茨城市であり,県境を感じさせるような峠もない.気がつくと茨城県に入っていく感じである.したがって,いわき市民も気軽に訪れる施設であろう.

正式には「茨城県天心記念五浦美術館」であり,岡倉天心や五浦の作家たちの業績を紹介し,企画展などによる展示も行われ,芸術文化活動の拠点として平成9年にオープンした県立美術館である.入館料は,なんと180円.激安である.しかも,美術情報ライブラリーという美術に関する専門図書を閲覧できるスペースがあり,美術に興味のある人にとっては,素晴らしい施設である.建物は近代建築の素材であるコンクリートを打ちっ放しにしつつ,木目調の化粧版によって和の柔らかさを醸し出す落ち着いたものとなっている.館内からは太平洋が一望できる.いわき地方の芸術文化の向上に,五浦美術館は非常に役立つ施設である.

No.34 いわき日帰り大浴場のあれこれ

日本人たるもの,たまには足を伸ばして「ざぶーん」とお風呂に入りたいものである.いわき市には湯本温泉という有名な温泉があるが,結構あちこちに日帰り大浴場が存在する.そんな,大浴場を個人的に比較してみました.

|

場

所 |

泉

質 |

サ

ウ

ナ |

露

天

風

呂 |

タ

オ

ル |

シ

ャ

ン

プ

ー |

飲

食

施

設 |

木

村

ビ

ン

牛

乳 |

料金

|

コメント |

| さはこの湯 |

湯本温泉 |

硫黄 |

× |

× |

× |

× |

× |

○ |

150 |

安いこともあって非常に混雑する温泉である.浴槽も大きくないので,芋洗い状態での入浴となる.黄色い石鹸のみが置いてある. |

国民年金センター

「いわき」 |

三崎公園 |

塩化 |

× |

× |

× |

○ |

○ |

○ |

500 |

三崎公園にある施設で,日帰り入浴は午後4時までとなる.浴場から海が望める.1階で新聞が読める. |

神白温泉

民宿「国元屋」 |

上神白 |

酸っぱい |

× |

× |

× |

? |

× |

× |

500 |

飲むと胃腸によいという泉質で,療養のため長期にわたり泊まる客が多い.浴槽も普通のお風呂である.日帰り入浴は午後8時まで. |

小名浜スプリングス

ホテル |

下川

(大剣) |

塩化 |

○ |

○ |

○ |

○ |

○ |

○ |

1000 |

ゴルフ場が併設されたリゾートホテル.プレー終了時間以外は空いており,浴槽も非常に大きい.照島や太平洋の大海原が一望でき,露天風呂は太平洋の絶壁の上にある.ロビーで英字新聞も読める. |

蟹洗温泉

「太平洋健康センター」 |

四ツ倉 |

弱

アルカリ |

○ |

○ |

○ |

○ |

○ |

○ |

2100 |

太平洋に面した健康センター.大海原を目の前にして入る大浴場は,爽快で気持ちがいい.いわき市各地へ送迎バスが走っている. |

| いわき健康センター |

小浜町 |

温泉なし

漢方湯

|

○ |

× |

○ |

○ |

○ |

○ |

2100 |

健康センターである.漢方風呂があり,しばらく入っていると弱い部分(特にあそこ)がひりひりしてくる. |

道の駅「ならは」

Jビレッジ湯遊ならは |

楢葉町 |

塩化 |

○ |

× |

× |

○ |

○ |

× |

500 |

道の駅にある温泉.ジャグジー風呂が充実しており,サウナもついて500円は安い.タオルセット付きだと800円となる. |

| 天心の湯 |

北茨城市

五浦 |

塩化

|

△ |

○ |

× |

○ |

○ |

× |

1000

(平日・夜間

割引有) |

露天風呂の「白泥湯」が珍しい.北茨城でとれる粘土質の泥を混ぜたもので,肌がすべすべになるという.中はそれほど広くはない. |

|

飲食施設とは,軽食のとれるレストランのことである.

タオルとは無料のタオルがあることをいう.

|

No.35 小名浜に吉野屋オープン(いわき市再上陸)

小名浜の岡小名,鹿島街道沿いに「吉牛(吉野屋の牛丼)」がオープンした.いわき市では,かつて倒産する前の吉野屋が平駅前にオープンしていたが,倒産によって閉鎖.その後,吉野屋は復活したものの,いわき市内にはオープンしていなかった.いわき市民にとっては待望のオープンなのである.そんあこともあってか,オープン初日より大行列.店内では食べられないので,弁当を買って駐車場で食べる事態も・・.なおかつ,並250円セールと重なって,駐車場に白テントの臨時弁当売場ができて行列ができるという盛況ぶりであり,いかにいわき市民は「吉牛」に飢えていたかが伺える.

吉野屋というと,おやじや若者の男性客ばかりで,女性が入りづらいという雰囲気があるが,ここの店はボックス席があることもあって,家族連れや女子高生,OLといったいままでの吉野屋の客層とはちょいと違う感じを受ける.小名浜の喫茶店での話題は,もっぱら吉牛の話題で持ちきりで,「店は大混雑だっぺよ.行ってみたか」などといった会話が取り交わされている.

いわき市民は,郡山などの吉牛のある地域に住む人たちとの会話で,

「吉牛の朝定(朝定食のこと)が食いてぇーなー.」

などといった会話がはじまると,悔しい思いをしていたのであるが,これからは,胸をはって,

「そうだよなー.」

と,相づちを打つことができる.どういうわけか,吉野屋の牛丼は無性に食いたくなるときがある.僕も大変嬉しい限りである.

No.36 いわき東京線・高速バスVol.2(4月増便)

いわきは高速バスが発達しているところであり,各インターチェンジに乗用車用の無料駐車場を設けて,パーク・アンド・ライドを日本でも先駆けて導入したところでもある.値段が安いこともさることながら,そのような利便性のよさが功を奏して,いつも盛況満席といったところである.特に,いわき東京線については,2001年4月1日より更に3増便されて21往復体制となった.(2003年5月からは,さらに3往復増便の24往復体制となり,30分おきの時間帯が増えた.)

いわき駅始発が午前5時となり,いわき駅最終が20時となった.さらに,東京駅発の始発が7時30分となり,最終が22時(いわき駅到着はなんと午前1時となる)という便ができた.給料日後(月末)の週末や連休の最終日には,1便2台運行の増便体制にもかかわらず,東京駅発のバスが「本日すべて満席ですので電車で帰って下さい」などと言われるときがあったが,今回の改正で,東京駅発15時30分から21時までは30分間隔の発車となり,特に午後7時以降の利便性が格段に向上した.それから,綾瀬駅から東京駅までのルートが首都高経由から一般道経由に変更された.

さて,いわき東京線は,JRバス関東,東武鉄道,常磐交通の3社で運行されている.これは駅ターミナルの乗り入れ権利があって,東京駅はJRバス,綾瀬駅は東武バス,いわき駅は常磐交通となっているため,お互いのバス会社を運行させて駅前ターミナルからの発車を実現させている.綾瀬駅の停車は,首都高の混雑を避けるために都心手前の駅で乗客を下車させるために停車するのである.

この3社,どれに乗っても同じだろう,と思いきや,若干の違いがある.

バスが一番綺麗なのは東武鉄道である.次に常磐交通であり,JRは電車もそうであるがバスもちょっと汚い車両が回ってくることもある.特にJRバスの場合,各方面手広く路線を持っているので,どこかのお古が回ってきたりするのではないか.しかし,悪いことばかりでもなく,かつて夜行で使われていたフットレスト(足置き場と足のふくらはぎをのせる台)がついていることもあり,ちょっと得した気分になる.最近は新型バスも導入されるようになってきた.

一番安全運転なのはJRバスである.逆に吹っ飛ばすのが常磐交通.首都高の常交の走りっぷりは追い越し車線を走っていき,つくばセンター行きや水戸行きなどの高速バスを抜かしていく.

No.37 いわき市のさかな 「メヒカリ」

いわき市の魚を決定しようと,市民からの公募を行ったところ,「メヒカリ」と決まった.漁協組合からは漁獲高の大きな「カツオ」にしたいという思惑があったが,最終的には市民に親しまれているメヒカリとなり,一安心といったところである.カツオは土佐高知などで既に有名であり,今さらカツオを「いわきの魚」にしたところで,独自性やアイデンティティーは何ら感じることのできないものである.メヒカリは長持ちしない魚なので,会津などでは食することがあまりない.いわきに来た人にはメヒカリを薦めているが,皆珍しいと言って唐揚げなどを食べていく.魚そのものの値段はそれほど高価なものではない.

メヒカリとは,漢字で書くと「目光」,正式には「あおめえそ」,硬骨魚綱 はだかいわし目 あおめえそ科の魚である.英名は「green eyes」,その名の通り,青緑色に光る大きな目が特徴のシシャモのような小さな魚である.底引き網で漁獲され,特に9月から4月にかけて多くとれる.底引き網の休業期間である7・8月には水揚げがない.唐揚げ,干物,天ぷらなどで食べられ,珍品として刺身で味わうこともできる.刺身は,船から直送されるごく一部の飲み屋などで食べることができる.

No.38 大黒屋デパート倒産

大黒屋デパートが破産した.大黒屋についてはNo.13の項でも述べているが,いわきの老舗百貨店であった.今年は創業100周年を迎える記念すべき年だった.福島民友などでは号外が出され,コンビニのレジには号外がおかれるほど,いわき市民にとっては衝撃的な出来事であった.なにしろ大黒屋デパートは,福島県浜通り地方の唯一のデパートと呼べる百貨店だったのである.負債額は大黒屋と関連企業の大黒屋ストアーなどをあわせて約90億円,要因として,①大手資本による大型スーパーの相次ぐ出店での競争激化(バイパス沿いにたてられる大型店舗によるもの.中心市街地の衰退の元凶でもある),②デフレによる単価ダウン(中間の卸売りを通さないことで価格ダウンを果たしたユニクロが最たるもの),③各地デパート倒産を背景にした問屋との取引条件の変更(そごうの倒産を背景に,問屋業界も厳しい条件を突きつけてくるようになったのか),④金融機関の引き締め(いわゆる「貸し渋り」である)などによるもの,としている.

自主再建を断念した破産宣告(民事再生法などの自主再建ではないのである)ということで,平成13年5月22日よりシャッターは開かず,「大黒様の宝くじ」として有名な宝くじ売り場も閉鎖されてしまった.「せめて,宝くじ売り場だけは続けて・・・」といった声も多く聞かれるが,倒産したデパートの宝くじ売り場に果たしてどれだけの人が購入しに来るだろうか,といった疑問の声も聞かれる.

地域経済に与える影響は大きいと言われており,いわき市役所では商工労政課内に市内の取引企業に対する融資相談窓口と従業員雇用のための相談窓口を設置した.パートを含む296人は解雇されるという.

実は,大黒屋デパートの経営が芳しくないという噂はちらほら聞かれていた.いわき商工会議所の会頭でもある馬目社長の任期が平成13年10月まであり,任期が終わったところで倒産か!などと言った冗談交じりの囁きもなかったわけではなかったが,こんなに早く倒産するとは思っていなかったに違いない.大黒屋デパートは,バーバリーやシャネルなどが入る,いわき地方の消費文化レベルを引き上げた功績は大きなものであったと思われる.

No.39 いわき市の気温

暑い熱い夏がやってきた.天気予報で福島県の気温を見ると,必ずいわき市の夏の気温は,郡山や福島,会津若松と比べて3~5度程度低くなっている.夏暑くて冬寒い山々に囲まれた内陸型気候の中通り(郡山や福島)や会津地方の人々からは,「いわきは海に近くて夏は涼しくていいよな~」,などと言われる.しかし,いわき市全てが涼しいというのは誤りだと思う.というのも,いわきの気象庁の測候所は海の近くの小名浜にあり,いわきの気温や天気は,すべて小名浜が基準となっているのである.小名浜は確かに海からの涼しい風が吹いてきて,気温が低い.この小名浜のみの気温が,いわき全体の気温として,NHKを初め,TV各局で放送されているのはちょっと正確さにかけているように思う.いわきの中心地・平(たいら)は内陸に位置しているので,小名浜よりも2~3度は気温が高いといわれており,いわきに住んでいる人も,「天気予報は小名浜の気温だから,平はもっと暑いよ」と誰もが思っている.決していわきは涼しくない! ちなみに僕は,目の前に漁港の広がる小名浜港の前に住んでいるので,涼しいいわきを充分すぎるほど享受しております.

No.40 草野心平記念文学館

草野心平はいわき市出身の詩人であり,いわき市小川町にこの記念館がある.夏井川上流の小玉ダム近くの自然に囲まれた地域にあって,館内からは大きな透明なガラス窓越しに,阿武隈の山を望むことができる.常設展示室の構成も独特で,草野心平の肉声による詩の朗読を聞くことができるとともに,モニュメントが配されて展示空間そのものを楽しめるような作りとなっている.カフェレストラン「テン」では,手作りのこった料理を味わうことができ,食事だけでも訪れてみるのも良いところである.時々,草野心平と親交のあった人物などの企画展を開催しており,今年の夏は「中原中也展」を開催していた.「汚れっちまった悲しみに・・・.ゆあーん ゆよーん ゆやゆよん」である.

(このページは2001年に掲載したものです)

![根・標・釧~道東の冬~#1[トップ]](https://f-banchan.net/wp-content/uploads/2002/02/konsisen_title.gif)

![根室[根・標・釧~道東の冬~#2]](https://f-banchan.net/wp-content/uploads/2002/02/kon.gif)

![標津[根・標・釧~道東の冬~#3]](https://f-banchan.net/wp-content/uploads/2002/02/si.gif)

![釧路[根・標・釧~道東の冬~#4]](https://f-banchan.net/wp-content/uploads/2002/02/sen.gif)

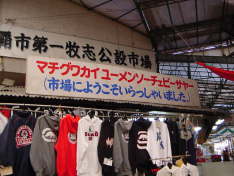

![マチグワー(牧志市場)[めんそ~れ沖縄#1]](https://f-banchan.net/wp-content/uploads/2002/01/DSC000531.jpg)

![首里城[めんそ~れ沖縄#2]](https://f-banchan.net/wp-content/uploads/2002/01/DSC00041.jpg)

![ルート58(北谷→コザ(沖縄市)→嘉手納)[めんそ~れ沖縄#3]](https://f-banchan.net/wp-content/uploads/2002/01/DSC00076.jpg)

![ルート58(残波岬→琉球村→万座毛)[めんそ~れ沖縄#4]](https://f-banchan.net/wp-content/uploads/2002/01/DSC00136.jpg)

![平和祈念公園[めんそ~れ沖縄#5]](https://f-banchan.net/wp-content/uploads/2002/01/DSC001931.jpg)

![ちょっとブレイク~沖縄の風景[めんそ~れ沖縄#6]](https://f-banchan.net/wp-content/uploads/2002/01/DSC000541.jpg)

![ファンタジーナイト[ネットでアクアマリンふくしま#6]](https://f-banchan.net/wp-content/uploads/2018/10/DSC00002-1.jpg)