The Tokyo Skytree information plaza ( Now constructing )

|

| 東京スカイツリーは,着々と建設工事が進んでおり,5月上旬現在では370mとなっている.2012(平成24)年春オープンの予定だが,建設中のスカイツリーを一目見ようと,多くの観光客が押上・業平橋地区に押し寄せている.そのような状況もあり,2010(平成22)年4月からオープン前の2012年3月までの予定で,東京スカイツリープロジェクトの情報発信のためのインフォメーションセンターがオープンした.ビルの1階フロアーを利用して写真や模型などを展示しており,開館時間は10:00~17:00(最終入館時間16:40),月曜日(祝日の場合は開館)や年末年始(12月29日から1月4日)は休館日となっている. 個人の見学は無料であるが,10名以上の団体は団体専用の有料案内メニューが用意されている. あわせて,2010(平成22)年5月のゴールデンウィーク中の様子をお送りする. |

東京スカイツリーインフォプラザ 東武鉄道業平橋駅前にある.混雑するときは並んで入場する. |

完成したときの景観シミュレーションが貼られている |

現在の建設高さが矢印で表示されている |

映像で紹介されているが,ちょっと画面が小さくて低い位置にあり,見づらかった. 工事中の仮設の展示室という感じは否めない. |

ショーウインドウには,模型も展示されている. |

|

|

ゴールデンウィーク中の高さは368mだった. 1枚の写真では,縦にしても入りきれなくなっている. |

パトカーも駐車している車を放送で注意している |

浅草通りの人通りも,心なしか多くなっているような気がする. |

北十間川沿いは,大勢の見学者がいた |

10~16時利用可能な仮設トイレも設置された. 後ろはスカイツリーの根もと. |

路地裏からスカイツリー.やはり,でかい! |

後ろの橋(京成橋)の上からも,大勢の人が上を見ている. |

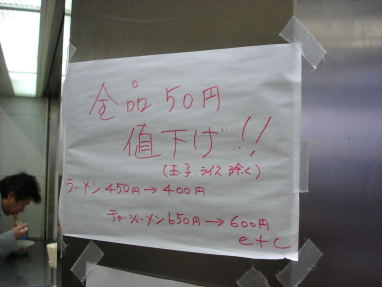

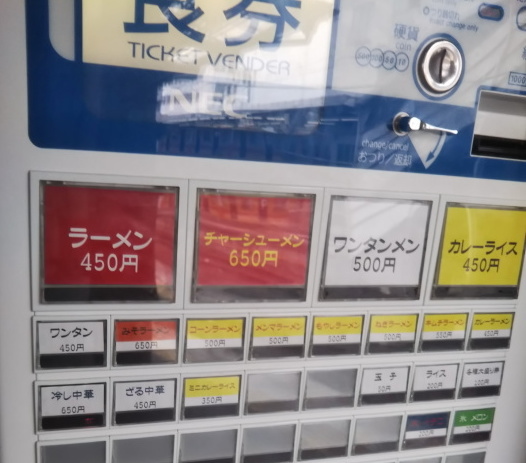

(2019年2月現在,さらに+50円アップされてラーメン500円となっている)

(2019年2月現在,さらに+50円アップされてラーメン500円となっている)

+

+ +

+ +

+ +

+ +

+

![箱根登山鉄道[ぐるり箱根・乗り物旅#1]](https://f-banchan.net/wp-content/uploads/2018/10/DSC00153.jpg)

![箱根登山ケーブルカー[ぐるり箱根・乗り物旅#2]](https://f-banchan.net/wp-content/uploads/2018/10/DSC00071.jpg)

![箱根ロープウエイ[ぐるり箱根・乗り物旅#3]](https://f-banchan.net/wp-content/uploads/2018/10/DSC00079.jpg)

![箱根海賊船・芦ノ湖の遊覧船[ぐるり箱根・乗り物旅#4]](https://f-banchan.net/wp-content/uploads/2018/10/DSC00088.jpg)