西新井大師(総持寺)の本殿 |

|

| 西新井大師は,正式には五智山遍照院総持寺といい,真言宗豊山派の寺院である. 天長の昔に弘法大師が関東巡錫の折りにこの地に立ち寄り,悪疫流行に悩む村人たちを救おうと十一面観音様を造って21日間の祈祷を行った.すると枯れた井戸から清らかな水が湧いてきて病はたちどころに平癒したと伝えられている.その井戸がお堂の西側にあったので「西新井」の地名ができたという. 露天が建ち並ぶ賑やかな縁日は,毎月21日に行われている.

|

西新井大師(総持寺)の本殿 |

|

| 西新井大師は,正式には五智山遍照院総持寺といい,真言宗豊山派の寺院である. 天長の昔に弘法大師が関東巡錫の折りにこの地に立ち寄り,悪疫流行に悩む村人たちを救おうと十一面観音様を造って21日間の祈祷を行った.すると枯れた井戸から清らかな水が湧いてきて病はたちどころに平癒したと伝えられている.その井戸がお堂の西側にあったので「西新井」の地名ができたという. 露天が建ち並ぶ賑やかな縁日は,毎月21日に行われている.

|

安田講堂 1925(大正14)年に完成した大講堂 安田財閥の寄付によって建った 東大闘争の舞台となり学生運動の象徴でもある |

|

| 東京大学は,日本の最高学府である.あらゆるトップには必ずといっていいほど「東大」が名を連ねている.前期課程は駒場キャンパスで学ぶため,ここ本郷キャンパスは後期課程の学生が学んでいる.大学の歴史も古く,徳川幕府の「晶平黌」学問所が起源である.

東大周辺の本郷界隈

|

井の頭池 |

|

| 井の頭公園は正式には「井の頭恩賜公園」といい,1917(大正6)年に開園した380,000m2の都立公園で,徳川歴代将軍が鷹狩りをした場所でもある.井の頭池とその周辺,雑木林と自然文化園のある御殿山,運動施設やジブリ美術館のある西園,東南にある第二公園の4つから成り立っている.また,中央に存在する井の頭池は江戸に初めてひかれた水道の水源であり,明治31年まで重要な役割を果たしていた.「井の頭」の命名者は,3代将軍家光といわれているが,その由来は「上水道の水源」「このうえなくうまい水を出す井戸」という説がある.井の頭池は神田川の源となっている. ちなみに「恩賜」とは,天皇主君から賜ることとなっている.つまり,天皇から賜ってできた公園ということである.

|

The attractiveness of “George” (Kichijgeorge)

吉祥寺駅前 |

|

| 若者は吉祥寺を「ジョージ」と呼ぶ.吉祥寺は武蔵野市に位置しており,新宿と八王子の中間に位置する商業エリアである.駅前には,伊勢丹にパルコに東急百貨店と一流百貨店が建ち並び,サンロードのアーケード街を中心としたショッピングゾーンが展開されている.さらに,日本ではあまり見ることが出来なくなった狭隘な道路に建ち並ぶ商店エリアも残っており,エキゾチックな側面も見ることができる.コンパクトにまとまっていて,ぶらっと立ち寄るのにはおもしろい街である. さて,吉祥寺と地名がついているので,近くに吉祥寺があるかというと,そうではないらしい.吉祥寺は水道橋にあったものが大火で駒込に移ったもので,現在も駒込病院の裏に存在している.では,なぜここが吉祥寺に???

駅前(北口)に広がる狭隘な商店街

少しは”ジョージ”の魅力が感じられましたか? |

The Oizumi-gakuen town (Nerima-Ward)

メインストリートの大泉学園通り沿いには, ちょっとした商店が建ち並んでおり, 穴場的な発見があるかもしれない. |

|

| 大泉学園町は埼玉県和光市と接する閑静な住宅街である.地図を眺めるとこの区画だけ整然と道路が入っているのがわかる.ここは,関東大震災直後に箱根土地(株)(西武鉄道グループ・現西武鉄道の一部前身)が一大学園都市を開発しようと計画したところで,碁盤の目に入った区画の土地は坪10円で売り出されたという.しかし,大学誘致も住宅開発も思うように進まず,現在のように教育施設ができたのは,昭和48年に朝霞の陸軍士官学校(戦後は米軍と自衛隊が使用)が返還されたあとであった.

街を歩いていて興味深かったのは「風致地区」という交差店名があり,さらにバス停にも「大泉風致地区」という名前が付けられていたことである.風致地区とは都市計画法で定められるもので,都市内の自然景観を維持し,樹林地帯の保存を図る区域に指定するもので,風致地区内では,建物の高さ,建ぺい率,建物の位置,形態,デザイン,緑の保存のために必要な行為について規制を行うことができるものである.(出典:都市計画総論,鹿島出版会) この地区にも風致地区の規制をかけて,良好な居住環境をつくる制度が取り入れていたのであろう.

この周辺,昔は農地がたくさん残っていたのだろうが,宅地化の波で農地は減少している.そもそも23区内に農地が残っている事自体不思議に思うかもしれないが,練馬区や板橋区・世田谷区の県境付近には,まだまだ農地が点在している.そんな農地の脇に「生産緑地地区」という看板を見つけた. |

The Hikarigaoka housing complex

|

|

| 「光が丘団地」は,戦争中は成増飛行場として,戦後は米軍の住宅地(グランドハイツ)として接収されていた土地を,昭和48年に返還してもらってできた土地に建設された住宅団地である.面積は186ha,約1万2千世帯,人口4万人が暮らす,都内でも最大級の団地である.昭和58(1983)年より入居が開始され,平成3(1991)年には団地建設が完了し,併せて都営地下鉄大江戸線(当時は12号線と呼んでいた)が開通して,徐々に「街」として成熟していった. 公団,東京都,住宅供給公社による開発なので,エリア内には行政区民センターや郵便局,学校や図書館などの公共施設も併設されており,日比谷公園の4倍の広さを持つ光が丘公園も存在している.団地内を歩いてみると,近年に開発された団地であることもあり,三角屋根を取り入れた設計や,壁面に煉瓦タイルを使用するなど,コンクリート一辺倒で無味乾燥としていた「いわゆる団地」といったイメージを払拭する造りとなっており,デザイン的にも配慮されたものとなっているように感じる.30階建ての超高層住宅もバランスよく配置されており,最上階からは都心を一望できる眺めであるに違いない.

|

The Takashimadaira housing complex

高島平の団地群 |

|

| 高島平団地は,住宅ストック不足を解消するために日本住宅公団(前住宅・都市整備公団/現都市基盤整備公団/平成16年7月より独立行政法人「都市再生機構」へ)によって開発された,いわゆる「団地」と呼ばれるものである.当時建設された団地は,規制上からほとんどが14階建ての中高層住宅であり,この高島平団地も14階建ての住宅団地が並んでいる. 昭和47年より入居が開始され,高島平2丁目団地には賃貸住宅が7741戸,高島平3丁目団地には分譲住宅が2429戸あり、総戸数は10,170戸となる都内屈指の巨大団地である.この時代に作られた団地を歩いてみると,高密度に中高層住宅が並んでいることに気づく.現在の団地開発は高層住宅と高層住宅の間にもう少し公園などのオープンスペースを配置して,空間にゆとりを持たせ密度を押さえるようにしていると感じる.

|

Iwabuchi lock(Arakawa spilway)

真っ赤な色が鮮明な,旧岩淵水門 |

|

| 岩淵水門は,都内の治水を考える上で無くてはならない施設である. 岩淵水門から下流の,現在の隅田川は,昔の荒川の本流であり,大雨が降るたびに都内で洪水を引き起こしていた.そこで,洪水調節を行うために明治44年から新しく人工的に作った放水路が,現在の荒川(放水路)なのである.つまり,岩淵水門から河口まで約22kmの荒川は,全て人工的に作った川なのである.荒川土手を眺めていると,ラインの整ったスッキリしすぎるほどの川筋が自然の結果できたものでないことを実感するに違いない.この工事のために,1068haの土地を買収し,約1300戸の家が移転した. その放水路完成時に,新しい荒川放水路と本流であった荒川(現隅田川)との分岐点に設けられた水門が「岩淵水門」である.赤い水門は9m幅のゲートが5門ついており,一番右岸側の5号水門だけが背の高い大きなタイプとなっている.この水門によって,大雨が降ったときに隅田川への流入を防いで,流下能力のある荒川放水路へ水を導くことができるようになり,都内の洪水がなくなるようになったのである. ところがその後,施設の老朽化や洪水調整能力のアップにより,新しい岩淵水門が昭和50年から建設され,昭和57年に新しい青い色の水門が完成し,機能の役割が引き継がれた.古い岩淵水門は役目を終えたのであるが,土木遺産としての価値が高いこともあって,周辺の整備とともに保存されることになり,現在でも間近まで近寄って往年の水門を眺めることができる.

|

Siodome Siosite (Land readjustsment plan)

|

|

| 「♪汽笛いっせい新橋の~」で始まる鉄道唱歌,この新橋とは「汐留」のことを指す.明治5年に新橋・横浜間に日本最初の鉄道が開通したが,そのときの新橋駅とはここ汐留に存在していたのである.その後大正3年に今の東京駅が開業したときに,新橋駅は今の新橋駅の場所に移設され,汐留は貨物専用駅として発展していった.しかし,トラック輸送による物流の変化により貨物の取扱量は年々減少し,昭和61年に汐留駅は廃止され,国鉄分割民営化により国鉄清算事業団からこの汐留の貨物ターミナル跡地は売却されることになった. しかし,いざ国鉄の借金を返済しようと売りに出した土地であるが,バブルによる土地高騰の煽りをうけて,周辺地域へのさらなる高騰を招く恐れがあるとして,一時売却にストップがかけられ,土地高騰が沈静化したのちに事業は動き出すことになる.平成2年に東京都は汐留地区の開発に関する基本方針をまとめ,汐留地区の開発が高い公共性を有するということから,東京都施行による土地区画整理事業を実施することとなった.(東地区では再開発地区計画も定めている.) 汐留地区土地区画整理事業(土地区画整理事業とは,所有されている土地を換地という手続きによって区画形質の変更を行って土地の利用を増進するものである)は,施行面積30.7ha,平成7年3月から平成19年3月までの施工期間となっており,今でも高速ビルの建設が行われている.JR山手線を挟んだ地区も施行範囲にとりこまれているが,この西地区では地元地権者がつくりあげるイタリア街「チッタ・イタリア」の整備が進められている.

おまけ・・・ 喜多方ラーメンもあります.

|

Shinjuku high-way bus terminal (Keio Bus)

|

|

| 新宿西口のヨドバシカメラ前には京王バスの中央高速バスのバスターミナルが存在する.甲府・松本・飯田・駒ヶ根・長野などといった中央高速方面のバスが頻繁に発着しており,ヨドバシカメラの「まぁーるい緑の山手線・・・・」という音楽とともに,次々とバスが発車していく.地方のバス会社と京王バスが共同運行することにより,地方のバス会社も都心への乗り入れが実現し,貴重なドル箱路線を維持している.なお,日本最長距離である福岡まで結ぶ路線(はかた号/京王バス・西日本鉄道)も,ここ新宿高速バスターミナルから発車している.この高速バスターミナルはかなり昔から存在しており,近年路線拡大を図ったJRバスの高速バスターミナルは高島屋タイムズスクエアに向かう途中の新南口ガード下にあるが,JRバスの方はこの京王バスのターミナルとは違い,狭い空間を無理矢理バスターミナルにした感のある乗り場となっている.JRバスの乗り場はNo.156へ.

|

福島空港に国際線が就航したのが1999年の初夏.6月18日に上海便が,続いて6月23日にソウル便が就航した.以来,国際交流に大きな役割を果たしてきたが,テロ事件やSARS伝染病の影響で搭乗率が激減している.最近はSARS流行に終止符が打たれ,休航していたソウル便も復活し,徐々に活気を取り戻しつつあるが,より一層の搭乗率が望まれるところであり,空港活性化に一役買おうと「福島空港から行くソウルツアー」に参加することとした.日本から最も近い外国の大都市であるソウルへ,2泊3日の旅の様子をお伝えします.

(旅行年月 2003年7月)

福島空港からソウルへは週に3便就航している.金曜日が9時半頃,日曜日と火曜日が13時頃の出発便となっており,金曜日出発にすればソウルに昼頃到着するため,その日の午後を市内観光などで有効に使える旅程を組める.アシアナ航空の機体は,木曜日の夕方に福島にやってきてわざわざ福島に一晩駐機させ,次の日の午前便を確保しているところ,日本側の旅行者のニーズも考えているダイヤ設定だと感じる.(2003年7月現在)

アシアナ航空は韓国第2の航空会社であり,すでに国際線の老舗・大韓航空や日本航空などが就航していて満杯に近い成田空港の発着枠を確保することが困難なこと,しかし,将来の仁川(インチョン)空港のハブ化をにらみ需要の見込める日本路線の拡大を行いたいという思惑があり,また日本の地方自治体では地方空港におけるより一層の路線拡充を図りたいという思惑があり,これら両者の思惑が一致して地方空港における韓国路線が実現している.福島以外でも,韓国路線が就航している空港は,成田・大阪・名古屋・福岡・仙台はもちろんのこと,青森・秋田・新潟・小松・富山・岡山・広島・米子・松山・高松・大分・長崎・鹿児島・宮崎・沖縄と,全国至る所に就航しているのである.特に九州は韓国における温泉ブームもあって,あちらから訪れる観光客も多くなっているように感じる.東京(成田)とソウル(仁川)を結ぶ路線にあたっては,毎日18便も運行されており,30分から1時間間隔でソウルに飛んでいる計算になる.もうすでに韓国と日本は,全国広い範囲で交流が進んでいるのである.

福島空港のメリットは,なんといっても駐車場が無料で利用できるという点である.それも空港の目の前に広がる駐車場に止められるので,成田のように一日で2000円も取られるということはない.おみやげを沢山買ってきても,すぐに自動車に積んで帰ることができるのである.これはかなりメリットが高い.

ツアー客専用のチケット引換所で航空券をもらい,搭乗待合室に向かった.最近の旅行ツアーは旅行費用を抑えるため,添乗員さんがずっとついて回るという旅行ではなく,飛行機は旅行者だけで乗って,空港ロビーで現地のガイドさんと待ち合わせてツアーを行うやり方が多くなってきている.

福島空港 搭乗者専用の待合室と免税品店

飛行機は満席であった.客層を見てみると半分くらいはこれから韓国へ帰国する韓国人のようである.ディズニーランドの大きな袋を抱え,免税品店では多くの人が買い物を楽しんでいた(ただ,1店しかないので物足りないかもしれないが,そもそも成田空港も免税品店は世界に比べると充実していない).

ソウル線は福島から韓国に向かう日本人観光客ばかりではなく,韓国からの観光客も多く利用しているようである.福島空港の到着ロビーでは「アルツ磐梯」の札を持った人などがいたので,県内の温泉のある施設で1泊し,次の日は東京に移動して自由行動,再び福島に戻ってきて帰国,というパターンが一般的なのではないだろうか.

飛行機はエアバスA321の170人程度乗りのジェット機である.「ずいぶん小さい飛行機だな」という意見も聞かれ,確かに500人も乗れるジャンボと比べれば小さい飛行機であるが,近距離の国際線ではこのレベルの飛行機を使用するのが一般的である.世界で最も売れている飛行機は140人程度乗りのボーイング737型機であることを考えると,妥当な大きさなのである.日本の国内線はジャンボ機をはじめ大きな機体が多く就航しているが,世界的に見るとこちらの方が珍しく,これは羽田空港の発着枠の無さが,大量輸送をせざるを得ない状況を生み出しているようである.ちなみに羽田-札幌線の輸送可能人員は世界一であるという.

ツアー行程を見ると「昼食は機内食」となっている.最近の欧米では2~3時間程度の国際線では菓子とジュースのみしか出さないところがほとんどで,アメリカン航空では12時間も乗車する太平洋路線でさえ,アルコール類は全て有料(500円)となってしまったので,世界的に航空機内のサービスは簡略化されつつある傾向にある.そのため,このアシアナ航空のソウル線も菓子パンとジュース程度で昼食となってしまうのではないかと心配していたが,予想は大はずれ! ちゃんとした国際線の昼食が出され,さらにビールを注文すれば無料で出されるといった具合であった.アジアでは,まだ国際線のサービスの質は落とされていないようである.これからますます交流が増し,お互いの敷居が低くなっていくと,中途半端な時間に出される機内食のあり方に疑問が投げかけられ,経費削減や合理化ということで国内線のようにサービスが簡略化していく可能性はあるだろうが・・・・.今回も,離陸してすぐの10時頃に食事が出されたので,午後のお腹空かし対策として,おにぎり1個くらい持っていった方がいいかもしれない.

機内食 松花堂弁当のような感じ

到着ロビーではツアー名を掲げて現地ガイドさんが待っている

近年のテロ事件もあり,入国審査では目的や滞在日数などをしつこく聞かれることが多くなってきたが,日本人であることもあるのか,韓国の入国審査は何も聞かれず,帰りの航空券の提示も要求されなかったので,楽々パスすることができた.英語など話せなくても問題なく,何の心配もいらない.入国カードとパスポートを渡すだけでOKである.

さて,現地ガイドさんと合流した.ガイドさんが日本円で1万円分の韓国ウォンをバスの中で両替してくれるというのであるが,もう少し両替しておきたかったので,空港ロビーの両替所でもさらに1万円分韓国ウォンに両替した.両替は市中の銀行かホテルでできるのであるが,市中の銀行で両替するのは結構面倒であるし,ホテルの両替所ではレートが悪いので,韓国で利用するであろうお金は全て空港で両替しておいたほうがよい.ただし,日本人観光客が大挙して押し寄せる施設(免税店など)やツアーで回るおみやげやさんでは,ほぼ「円」が通用するので,現地の街中を自由行動で歩き回るのでなければ,とりあえず1万円で十分かもしれない.

ちなみに10ウォンで1円であり,10000ウォンが1000円となる.ウォンから「0」を一つとったものが円になると考えればよい.韓国での最高額のお札は10000ウォンであり,それ以上の高額紙幣は存在しない.つまり日本円で言う1000円札が最高の高額紙幣であることになる.通貨レートは1/10であるが,物価は半分程度である.ただ,韓国では経済成長に伴うインフレ傾向にあるようなので,物価はこれからも上昇していくのではないかと感じる.

仁川空港からはバスに乗り,今日の午後はガイドさん付きの団体行動となる.市内観光と免税店・おみやげ店巡り,そして骨付きカルビの夕食となる.僕としてはこの団体行動を取りやめて,すぐにでもソウル市内の街歩きをしたいところだが,安いツアー料金となっている背景には,この団体ツアーの中で連れて行かれる「おみやげ屋」などが絡んでおり,ここは我慢しておつきあいするしかない.でも,空港から専用バスで一気に市内まで連れて行ってくれるので,バスや地下鉄を乗り継ぐ手間が省けて楽ちんである.仁川からソウルまでは約1時間である.

仁川からソウルまでは高速道路を走っていくが,片道4車線の広々とした道路である.高速道路料金が普通車で6500ウォン(650円)程度であるが,これは韓国で一番高い高速道路料金であり,つい先日地元住民が車線を塞いで料金の高さを訴えるためのデモを行ったという.日本の高速道路(というよりは物価なのか)がいかに高いかということであるが,車線を塞いでデモをする国民性もすごい.それでも高速道路料金は下がらなかったという.

仁川空港は埋め立ててできた空港であり,バスは埋め立て途中の中を走っていく.車窓にはその殺伐とした風景が広がっているのであるが,この写真の紫色の物体は「藻」なんだそうである.ゴミや廃棄物を埋め立てているのであるが,こうしてみると結構美しい景色に見えたりする.

埋め立て途中の浜が広がる

高層の集合住宅 建設会社がデベロッパーとなっているらしい

ソウルでも高層住宅(マンション)が多く建っており,土地のない都市では上へ上へいかざるを得ない.それでも香港ほど密度の高い都市ではない.2~3階建てのアパートも多く見られ,それらはレンガ造りの家が多い.

「景福宮」

景福宮は李氏朝鮮王朝の創始者李成桂が1394年に建てた王宮である.日本統治時代や朝鮮戦争時に破壊されてしまったため,その後復元されたもの.ガイドさんが案内してくれる.朝鮮の歴史を知ることができる施設である.

景福宮見学のあとは,バスの車中から大統領官邸を眺めて,新羅免税店とお土産屋さんに行くことになる.

まずは「新羅免税店」へと向かう.ブランド物がお目当ての場合は,免税店で買うのが一番いい.市内には新羅免税店の他に,ロッテ免税店やウォーカーヒル免税店など数カ所存在し,政府公認の免税店なので安心して買い物もできる.外国人と出国予定の韓国人しか買うことができない.品物を購入するときには,パスポートと航空券(ツアーの場合は,あらかじめ各個人に配布された買い物カード)を提出し,品物は空港内の免税品受け取りカウンターで引換券を提出して受け取る仕組みとなっている.

さすがに免税品店は安い.日本で5,500円するイブサンローランの香水(オードトワレ)が,ここでは3,000円で購入することができた.値札よりさらに10%,20%の割引を行っているので,ブランド品を探しているのであれば,免税品店をはしごして見つけるのもお勧めである.日本語も通じるし,支払いも円でOKである.

さて,次に訪れたお土産屋が,水晶のお店である.だんだん連れて行かれる店も怪しくなってくる.韓国に限らずどこの国に行っても,ガイド付きツアーに参加すると必ずお土産物店には連れて行かれるが,そのお店というのが一般の人は入らない「日本人ツアー客専用」のお店のようで,店の看板を掲げていないビルの地下1階とかビルの2階とかのフロアーに店を構えていることが多い.どういうわけかどこでも「円」が使える.この辺の詳しい仕組みはよくわからないが,現地旅行会社とお土産物屋はどこかでつながっていて,うまい具合にお金が回るようになっているのかもしれない.

さて,さらに,まだ時間があるとのことで,もう1軒行った.これがなんと「コピー商品」を販売する店,つまりニセモノのブランド商品を販売する「闇のお土産屋」とでも言ったらいいのだろうか,「本物のニセモノを売る店です」とのこと.ガイドさんも「全てコピー商品ですが,遊び感覚で見てみてくださーい.あはははは!」とのこと.ルイビトンの財布が9000円で売られていたり,グッチのバッグが5000円で売られていたり,とアジアの怪しさが段々と現れてきたぞ! といった感じである.ちなみに,日本の税関ではニセモノ商品を持ち込むこと(関税法第69条の11に触れるもの,つまり特許権や商標権,著作権を侵害するもの)は一切禁止されていますのでお間違いなく.あとは各個人の判断ということでしょうか.

ホテルにチェックインしたのち,骨付きカルビのお店へ.ここでガイドさんから,「焼き肉を食べた後,みなさんどうしますかー.時間があるでしょう? せっかくソウルに来たのだから,ショーでも見てみませんか.おかまやストリップ,手品などを見れるショーがあり,20時から22時くらいまでビールのみ放題で5000円,もしくは50000ウォンでお連れしまーす.せっかくなので全員で参加されてみてはどうでしょうか.幹事さんどうです? 焼き肉を食べ終わってからでいいですので,参加される方はおっしゃってください.また,参加されなくても,途中の南大門市場とかに行かれる方は,そちらで途中下車することができますので,伝えてくださーい.」

旅行会社も商売上手である.こうやって,少しずつお金が落ちていくのである.韓国は治安がいいからいいが,治安のあまりよくない国の場合は「治安が悪い」ことをさんざんツアー客に説明して,最後に安心なオプショナルツアーをご用意してますのでそちらに参加してはいかがでしょうか,とくる.まぁ,なにはともあれ,ガイド付きツアーには様々なオプションが用意されているのである.

残念ながら,このときはカメラを持っていかなかったので,骨付きカルビの画像はありません!! 皆さん,実際に行って食べましょう.はさみでジョキジョキと肉を切ります.味は下味がしみこんでいて絶品でした.箸はステンレス製のものです.

ちなみに,その後のショーツアー,結局9名が参加することとなり,決して上品とはいえないショーを見にいったのでした.ショーでは「おひねり」ばっかり要求され,結局さらに3000円くらいは飛んでいったでしょうか・・・.(ぼったくりの店ではなかったです)

ハングル語の読みは一見すると難しそうですが,基本を押さえてしまえばそれほど難しくはありません.このハングルは日本語でいう「ひらがな」に相当するもので,「音」を表す文字となっています.かつては漢字も使われていましたが,今の韓国では漢字を使用しないので,新聞等すべてこのハングル語で表記するようになっています.つまり,全てひらがなだけの表記になっているということです.

ハングルは,母音と子音の組み合わせとなっています.「福島」はこのとおり.それぞれの記号がそれぞれのアルファベットに対応していて,その組み合わせで音を読むようになっています.

ハングル語では「パッチム」という独特の使い方があります.ソウルの「ウル」の字は,「U」だけでは終わらず下に「R」を表す音をくっつけているのですが,これをパッチムといい,「ウ」の音だけで終わらずに「ル」という音をくっつけて読むことになります.

さて,次の日は自由行動である.オプショナルツアーへ参加するという選択肢もあるが,ここは地下鉄を自由に乗り継いでソウル市街を歩き回ってみた.人気のオプショナルツアーは,38度線の非武装地帯にある板門店に行くツアーであるが,結構中止となってしまうことが多くてこの日も中止となっていた.その代わり,侵略トンネル見学と北朝鮮を望むことができる展望台,それから脱北者と実際に会って体験談を聞くというツアーに変更されていた.

余談であるが,未だに休戦状態である北朝鮮をツアーの観光名所としてしまうのも凄いが,それを緊張感ある観光ツアーとして楽しんでいる日本人もなかなかのものである.でも,このようなツアーを行っている韓国人(というよりは朝鮮人と言った方がいいのかもしれない)の背景には,「北」と「南」とに分断されている現状を,ひとりでも多くの人に実感してもらい,もともとひとつであった朝鮮半島の南北統一の力になって欲しいことを願っているのだろうと思う.

自動券売機と5000ウォンの定額券

(5000ウォン分乗車できる回数券である)

韓国の地下鉄は日本と同じく路線毎に色分けされており,乗りにくいことはない.駅には全て番号が付けられているので,地図さえあればどこの駅かがすぐわかる.また,漢字とアルファベット表記がついているので,ハングルが読めなくても大丈夫である.運賃は,市内は700ウォン(70円)であり,自動券売機で切符を買うか,おつりが必要なときは窓口で切符を購入し,自動改札機に切符を通してホームに向かう.乗り方は日本と全く同じで,違うのは自動券売機で切符を買うときに,先に運賃のボタンを押してからお金を投入することぐらいである.

また,5000ウォン,10000ウォン,20000ウォン分の乗車ができる回数券も販売しており,これを使うといちいち切符を買う必要がなく,そのまま自動改札機に向かうことができる.最後の余り分は,700ウォンまでお金が足りなくてもサービスで乗車ができるというのもうれしい.この回数券も専用の自動販売機か窓口で買うことができる.日本人観光客が多く利用する駅では,日本語で自動券売機の使い方が張ってあるところもあった.

ソウル市内を悠々と流れる川・漢江の中洲に汝矣島と呼ばれる島がある.1958年までは飛行場として使われていた場所だそうだが,ここは国会議事堂の建設から始まって,近年新しくオフィス業務地区として発展している地区であり,そこにソウルで一番高いビルである63ビルが建っている.日本の大成建設が施工したこのビルには,地上60階の最上階に展望室が設けられており,天気が良ければ仁川まで見えるという.展望室へ向かうエレベータはガラス張りの展望エレベーターであり,漢江の景色を眺めながらみるみるうちに60階へと向かう.展望室の他に,水族館などが併設されている.

漢江には約1時間の周遊遊覧船が運航されている.料金は7000ウォン.船からは,高層住宅団地群や鉄橋を走る国鉄,国会議事堂などを眺めることができ,歩き疲れた足を休ませるのにはちょうど良い.

南大門市場

食堂街 ここで「ソルロンタン」を食べた

出前はこのように頭にのせて運ぶ.お餅をコチュジャンで甘辛く炒めた「トッポッキ」

夜の南大門市場 ちょっと寂しい感じ

韓国で最も古いマーケットが南大門市場である.雰囲気は東京上野のアメ横に似ており,洋服から食料品までありとあらゆるものを手に入れることができる.夜になると屋台が並び,また違った趣のマーケットになるが,最近の韓国の若者には敬遠されている地区らしく,もっぱら韓国のおばちゃんと観光客専用の街になってしまっている感がある.夜に再び訪れてみたが,雨がぱらついていたこともあってか人が少なく寂れており,明洞の若者の喧噪(後記述)とは比較にならないほど静かで閑古鳥が鳴いていた.

昼食は南大門市場の食堂で食べた.店先にサンプルが並べてあるので,指をさしておばちゃんにアピールすれば,あとは店の中にいる店員に伝えてくれるので,中で料理が出てくるのを待つのみである.骨付き牛肉の切れ端や内臓を煮込んだ「ソルロンタン」スープとライスを注文した.韓国の食堂では必ずキムチがついてくる.朝昼晩,必ずキムチが出され,よく毎日こんなに辛い物を食べ続けられるなと正直思ってしまう.今回の昼食も,正直キムチがおかずのようになっていた.あとから知ったことなのだが,ソルロンタンスープは,キムチを入れたり塩を入れたりして自分で味付けをするらしく,どうも味の薄いスープだなと思って醤油を足して飲んだものであった.箸は必ずステンレス製,ごはんもステンレスの器に蓋が被さって出てくる.ごはんは日本とおなじように湿り気と粘りのあるものであった.

入口にあるモニュメントと何十機も並べてある実物の戦闘機

国連軍として朝鮮戦争に参加した国々の国旗(もちろん日本はない)

韓国に来たら朝鮮戦争を知らなければならない.まぁ,朝鮮戦争を知るには第二次世界大戦と大日本帝国の占領を知らなければならないのであるが,そのような過去の戦争について詳しく展示してある博物館が,この戦争記念館である.ここでは祖国のために戦って亡くなった兵士の業績を讃えており,戦争に関する資料や兵器が並べられている.特に朝鮮戦争については広いスペースを使って展示されており,爆弾を発射させるときや,戦闘機から橋や道路・民家を襲撃するときのモノクロ映像などが,これでもかというほどの大画面で流され,実にリアリティのある映像を見ることができる.

また,朝鮮戦争の南北境界(最前線)がどのように進行していったかを,地図を用いながら時系列で把握することができる.朝鮮戦争の展示の始まりは,広島と長崎に原爆が落とされて,大日本帝国が降伏する1945年8月15日からの映像や展示となっている.自由を勝ち得た朝鮮半島であるが,38度線を境に北をソビエト,南をアメリカの体制で国造りが行われていくことになり,ついに北から攻められて一時はソウルも占領され,釜山のみが砦となっていたが,国連軍の応援もあって仁川の上陸作戦によってソウルを奪還し,さらに平壌も手に入れる.再び最前線は南下して今の軍事境界線をもって休戦状態になるまでの展示がされているのである.日本語表記も一部されているので,展示内容の大まかなストーリーはつかむことが可能だし,映像は言葉がわからなくても見ているだけで何となく内容が伝わってくる.金日成の若い映像も見ることができる.

日本でこのような博物館をつくるときには,「平和」とか「祈念」などという文字を使用し,戦争はいけないこと,平和を育むことに重きを置いた内容になるが,休戦中の韓国では「記念」として,戦争を行うことは国を護る上で必要なことであると訴えかけるような印象を受けた.館内には,軍人を疑似体験できるコーナーや,戦争ゲームを行うことのできるゲーム機械が設置してあるところなど,今の日本ではタブーとされていることが平然と展示されている.

朝鮮戦争の展示は,1945.8.15から始まる

日本降伏の文章

地下鉄明洞駅前.屋外ステージでイベントが行われている.

溢れる人で埋め尽くされている

明洞はソウルで最も賑やかな繁華街である.午後9時頃であるにもかかわらず,道路には人で溢れている.午前中までは雨が降っていたにもかかわらず,これだけの人出があるのだから,ソウルのパワーを感じずにはいられない.ここにいるとこっちも元気が沸いてくる,そんな地区である.

写真は地下鉄ソウルステーション駅の切符売り場である.この駅では韓国国内に路線網を張り巡らせている国鉄と乗り換えられる駅であるが,このソウル駅では迷彩服を着た若者の姿を多く見かけることができた.ご存じの通り,いまだに北朝鮮と休戦中の韓国では徴兵制があり,20歳になると24ヶ月の入隊をしなければならない.入隊後は100日の訓練を受けた後,3日ほどの休暇をもらえるらしく,この迷彩服を着た若者はその休暇中の軍人なのだという.入隊中は国鉄に無料で乗れるという.韓国の若者の99%は,この徴兵制を嫌っているといい,青春時代の貴重な2年間を厳しい訓練としごきのある軍隊で過ごさなければならない現実がある.

さて,福島空港からソウルへ,2時間半ちょっとのフライトで到着します.是非一度,韓国ソウルへ足を運んでみてはいかがでしょうか.

コンビニではおにぎりを売っているのだが,ハングルが読めないので,中身が何なのかさっぱり判りません!これはロシアンルーレット並のスリルがあります.

Hanshin Tigers shop(Keio Dept Store)

|

|

| 2003年,絶好調の阪神タイガースである.6月末で2位に12.5ゲーム差をつけてぶっちぎりの首位.優勝も夢ではなくなりつつある.関東で唯一(阪神タイガースの公式サイトを見る限り,大阪以東では唯一であるように思う)の阪神タイガースショップが,新宿駅西口にある「京王百貨店」の7階にある.まだ,優勝もしていないというのに,売り上げがうなぎ登りであり,休日には売り場が混雑している.優勝したときにはどのようなことになるのか? 吉田タイガース以来,底辺を低迷していたタイガースであるが,今年は優勝に向け,今から楽しみである.

|

Sirokanedai(Gaien-Nisi-Street)

|

|

| 白金台は若奥様が憧れる高級住宅街であり,「シロガネーゼ」という言葉が生まれるように,おしゃれでハイセンスなブティックやお店がしっとりと建ち並んでいる.広尾などに雰囲気は似ているが,渋谷や原宿のように大きな喧噪に囲まれることはない.外苑西通り沿いにお店がこじんまりと並んでいる.夜になるとショーウィンドウやカフェテラスがライトアップし,また違った趣を演出する.ぶらっと散歩がてらに訪れてみるとよい.営団南北線・都営三田線の白金台駅下車である.

|

Roppongi-hills (The first-class urban area redevelopment project)

森タワー (最上階には展望台がある) |

|

| 「六本木ヒルズ」は,民間デベロッパーとしては国内最大級の市街地再開発事業である(施行者:森ビル).施工区域面積11.6ha,東京ドーム9個分(東京ドームグラウンドの広さを基準とした場合)の広さを持つ.事業開始から実に17年の歳月をかけて,2003(平成15)年4月25日オープンした.再開発前は狭隘な道路が残る市街地であり,防災上難点のある地域だった.その六本木六丁目地区に第1種市街地再開発事業を導入し,地権者は従前における権利と同等の権利を新しい六本木ヒルズ内の敷地で受け取る「変換変換方式」によって,見違えるほどの立派な地区が完成した.

六本木ヒルズ内には,オフィスや商業地域の他に,映画館などの文化施設,居住スペースとしての高層住宅も配置されている.現在行われる再開発事業では,都心・オフィス地区への人口回帰ということを狙った職住一体となった再開発事業を行う事例がほとんどであるが,この再開発もミックスされた複合再開発となっている.都市計画の事例としてはとても興味深い歴史に残る再開発事業であろう. なお,2003年9月21日まで,森タワー52階ギャラリー(展望台1,500円の他に1,000円の入場料がとられる)にて「世界都市」展が開かれている.そのなかでは世界七都市の高層化の事例を精巧な模型を使って紹介していることの他に,この六本木六丁目の再開発事業についてのパネル展示があり,従前の街の様子のビデオや,再開発事業の歴史などが丁寧に紹介されている.都市計画に興味ある方は一見の価値がある.

六本木ヒルズの中心的な高層ビルが「森タワー」であり,最上階には地上250mから大都市・東京を360度眺めることができる.この森タワーのエレベーターは世界初の最高技術を用いた超高速エレベーターとなっている.乗っているだけでは「静かだな」「揺れが少ないな」などということしか理解できないが,実は上下2つの「カゴ」を持つダブルデッキ・二階建てのエレベータなのである.

|

Gagaku(East Gardens of the Imperial Palace,Department of musical matters)

雅楽を演奏する舞台 |

|

| 雅楽とは,アジア大陸から伝わってきた器楽と舞と歌が日本化したもので,平安時代の中期に完成した日本最古の古典音楽である.特に,宮廷や貴族社会などで演奏されてきたもので,現在では宮内庁の楽部が伝承するものとなっている.国の重要無形文化財の指定を受けている.その宮内庁楽部による雅楽の演奏は,皇居東御苑の楽部ホールで行われている.なお,演奏を聴くには抽選申込みによる招待状か紹介による招待状が必要となる.

雅楽の演奏形態には,「管弦」,「舞楽」,「歌謡」の3つがある.管楽器・弦楽器・打楽器による演奏と,踊りと,歌と3つの種類があるのである.

皇居東御苑の風景 皇居東御苑は無料で一般公開されている.曜日や時間帯によっては入れないので,事前に確認する必要がある.

|

(このページは2002年~03年3月に掲載したものです)

毎年夏の終わりに三崎公園野外音楽堂で恒例のフェスティバルが開催されている.県内外のアマチュアバンドがあつまって演奏を行う「ミュージックカーニバル」である.1989年ジャズフェスティバルと題して行われたのが最初で,今年で13回目となり,当初7組だった出演バンドも20を数えるまでに成長した.なんといっても,普段はサラリーマンや自営業を営なみながら音楽をこよなく愛する人々が年に1日だけ演奏できるイベントとあって,ステージと会場との間に高い壁がなく,お互い一体となって踊りながら音楽を楽しむこともできる.いわき地方の音楽文化の育成に大きく貢献しているイベントである.会場内では,やきとりやビールも販売しているので,太陽の降り注ぐ会場で,ビールを飲みながら,日頃の成果を堪能するのも悪くはない.

先日襲った台風21号.戦後最大級とのふれこみで,天気予報でも警戒を伝えていたが,午後9時頃までは平穏な天候で本当に台風が来ているのだろうか,程度のものであった.このままちょっと雨と風が強くなって過ぎ去っていくだろうと思っていた.ところが,午後10時頃になると,突然突風が吹くようになり,雨足が強くなってきた.それが段々と更に強くなり,鉄筋コンクリートのこの建物が壊れるのではないかと思うくらい,突風が続いていった.外を見ると,発泡スチロールやダンボールなどのゴミが空を舞い,雨が波打っていた.隣の塀の柵が倒れた.すると,電気が消えた.と思ったらすぐついた.また消えた.またついた.これがしばらく繰り返されたあと,ついに電気はつかなくなり停電となる.

風による轟音と雨音が真っ暗な中で響く.身の危険を感じてしまう.懐中電灯とラジオを付けて,外を眺めた.部屋の中を暗くすると,外はよく見えるようになる.火花がスパークして空が明るくなる.電線が切れているのだろうか.海に浮かぶ船はライトを照らしている.すさまじい風と雨である.すると,ぴたりと風と雨が止んだ.台風の目に入ったらしい.本当にぴたりと止まった.そしてしばらくするとまた風が吹き出した・・・・.いっこうに電気がつく気配がないので,そのまま寝ることにした.

翌日,信号機は曲がり,店先の看板が落ち,ビニールのひさしは破れ,柵は倒れている.最大瞬間風速は48.1mであった.道路上にはどこから飛んできたのかコンクリート片の崩れた残骸のようなものが落ちており,ドラム缶がゴロゴロと転がっている.久々の台風らしい台風であった.おかげで,車は潮だらけ.葉っぱやワカメがこびりつき,空から海水が降ってきたのであった.

メヒカリとはいわき市の魚として認定された深海魚である.詳しくはNo.37の項目で記しているが,この「目光」にかけて,いわき市民総ぐるみ・秋の交通安全運動「目光り大作戦」が実施されている.その内容は,「昼夜を問わずライト点灯の目光り運転を実施しよう」というものである.トラック業界ではかねてよりライトを点灯しながら運転していたようであるが,ライトを点灯しながら運転すると昼間の事故が減少したという報告を受けて,いわき中央・常磐地区交通安全協議会・安全運転管理者協会・事業主会・警察署によって,いわき市全域でライト点灯の運動を展開しているものである.

効果として,①相手に自車の存在を早く知らせることができる,②カーブミラー内の車は確認しやすい,③遠くにいても早く気がつく,ことが挙げられている.ただし,その運動を行っていく上での対策として,①対向右折車が道を譲ってくれたと勘違いする,②消し忘れと思われパッシングされる,③降車時にライトを切るのを忘れることなどが挙げられている.

市内では,率先して官公庁や事業所においてライトをつけて走っており,ライトをつけて走る車をポツポツ見かけるようになった.しかし,9割方はライトをつけて走ってはいない.交差点では「ライトを点灯して走行」などと書かれたプラカードを持って,市民に浸透させようと広報活動を行っている.初めのうちはよくパッシングされたが,今はライトをつけていてもパッシングされることはなくなった.職務上の運転としてライトをつけることには抵抗を感じないが,個人の運転時にはバッテリーが消耗しそうで,何だかつける気はならない.どこまで,浸透していくのか,今後に注目である.

年末も近づき,3連休には大混雑する高速バスである.安さが魅力の高速バスだが,最近はJRも休みの日に限って2日間有効の「週末東京フリー切符」というものを発売し,巻き返しを図っている.このJRのフリー切符はなかなか優れもので,スーパーひたちの往復指定席特急券と東京近郊乗り放題のフリー切符がセットになったもので,往復7500円で販売(前日まで購入)されている.高速バスよりは高いが,JRを使って都内で乗り降りする場合や電車のゆったりした空間と時間の早さを考えれば,妥当な値段である.通常の特急指定席では往復12000円程度するので,JRも高速バスを意識した相当の割引を行っていることになる.ただし,これは期間限定で2002年11月30日までとなっているが,かつては冬の期間(12月~3月)のみで販売していたものを,今年から夏まで延期したという経緯があり,今回もおそらく期間が延期されて発売されることと思う.

さて,2001年の4月より増便され,いわき発の最終が20時,東京発の最終が22時となった(2003年5月よりさらに3往復増便となり,30分おきの時間帯が増えた).さらに.金曜日のいわきから東京行きの夕方便はいつも満席で,20時発ができたことにより金曜日の乗りこぼしはなくなった.金曜日のいわき20時発のバスは,初めのうちはガラガラで半分も乗っていなかったのであるが,最近はだんだんと知れ渡ったのか,満席とはならないが結構混雑するようになっている.東京22時発の最終は,ナイターやお芝居,コンサートなどを見終わった後でも乗れるとあって,休みの日には満席となる.どうしても乗りきれないときは補助椅子にも乗客を乗せている.いわき着は午前1時であるが,1泊するよりは帰ったほうが安上がりとなるので,利用客が多いのであろう.

ちなみに,休日の東京駅15時30分以降のバスは,たいてい混雑して満席となる.そのため,2台に増便しているのであるが,2台増便は19時までとなっている.19時発になると,いわき到着が22時頃となるため,連休などの混雑時を除いては,半数くらいしか乗車しておらず,結構穴場の時間である.19時30分以降になると1台運行となっていることが多く,結構混んでいて満席に近い状態となっている.19時発は「狙い目」である.

上矢田交差点とは,いわき市を南北に貫く国道6号と,福島県を東西に結ぶ国道49号がT字型に交わる交差点である.つまり国道49号の起点なのであるが,国道の幹線であることもあって大型車が多く通行する交通量の多い交差点となっており,平面交差の信号機による交通制御であるため,この交差点が引き金となって朝夕のラッシュ時などは大渋滞を引き起こしている交差点なのである.そこで国土交通省によって立体化工事が進められており,今年(2002年)の12月17日に供用開始予定として,急ピッチで工事が進められている.この立体化が完成すると,高速のジャンクションのようになって(一般国道でこのようなジャンクション型の立体化が行われるのは福島県初だという),信号機のないスムーズな分岐と合流ができるようになり,渋滞が大幅に解消されると予想される.現場には「12月供用(予定)」とデカデカと書かれた看板が掲げられ(「予定」と入っているところがミソであるが),もうじきあのノロノロの慢性的な渋滞から解放される日が近づいているのである.

国道49号から国道6号に向かう場合,地形的な方角は左側が四倉・原町方面で,右側が日立・東京方面なのであるが,スペースや構造上の問題もあってか,新しい立体化後には右車線が四倉・原町方面となり,左車線が日立・東京方面となるような車線構成となる.日立・東京方面の場合,左車線で陸橋になっていったん左にふってから,右に大きくカーブながら原町方面の車線と国道6号をオーバークロスして合流するようになる.つまり,地理的な方向と逆の車線を走らないと,目的に向かうことができないのである.初めのうちは戸惑うドライバーが多いような気がする.東京方面に行こうと思っている人が,右側が東京だろうと思って右車線をスピードを出して走っていたら,実は左車線が東京方面であることに気づき,急に車線変更をして事故を起こす・・・・.最悪の場合,周辺の景色は単調な山林なので,間違って走っていることに気がつかず,四倉まで行ってから気がつくといった事態もありえるかもしれない.(余談だが,北陸道から新潟に向かうとき,長岡ジャンクションが同じような構造で,越後湯沢・高崎方面と新津・新潟方面が地理的方向と逆車線の分岐となっていて,間違いが多い)

国道バイパス交差点の完成のときには,看板をよく見て間違いないように走行しましょう.国土交通省磐城国道工事事務所のホームページには詳しい情報が掲載されています.

クリスマスシーズンも近づき,街のあちこちでイルミネーションが見られるようになった.小名浜港の2号埠頭にあるアクアマリンふくしま水族館では,駐車場前にある7本の街路樹に電飾を取り付けられて,幻想的なイルミネーションを点灯してクリスマスムードを盛り上げている.さらに街路樹以外にも,アクアマリン館内1階のエントランスホール天井や,ラッコやトドなどがいる天井の柱にも電飾を三角形に配し,外からももガラス張りの館内がチカチカ光るように演出されている.港湾道路(市民の間では「産業道路」と呼ばれている)を大剣から三崎方面に走っていると,右側にきれいに点灯したイルミネーションを見ることができ,殺伐とした港湾の風景に心の灯火を与えている.ただし,商業施設がほとんどないアクアマリンパークなため,せっかくイルミネーションが点灯し,さらに日頃からライトアップもされているにもかかわらず,人の気配がまるでない.あまりにも「ひとけ」がなくて,ちょっと歩くには不気味ささえ感じてしまう.是非とも,デートのできる洒落たバーやレストラン,ショッピングモールなどが欲しい小名浜港である.イルミネーションは12月25日まで点灯している.

国際線の飛行機に乗ると,前方の大画面には映画やニュースの合間に,GISを利用した世界地図に今まで飛んできた航路の軌跡と,現在の航空機の位置及び方向が示されるようになっている.地図は全世界の大陸が載っている縮尺の小さい地図から,主な地名まで明記された縮尺の大きい地図へと,交互に表示されていくのであるが,日本列島の上空を飛んでいるときに,ふと日本地図を眺めていると,「仙台(Sendai)」,「東京(Tokyo)」の二つの点の他に,どういうわけか「磐城(Iwaki)」のポイントが掲載されているのである.仙台と東京の真ん中あたりでちょうどよかったからなのか,とにかく「いわき」の名称が日本を発着する国際線の中で,世界中の人々の目に止まっているのである.しかも,ひらがなで「いわき」と表記されずに,「磐城」と表現されているところなど,どうも日本の地理に詳しくない人がシステムを構築したのではないかと思えるのであるが,漢字で表記されているほうがなんか「渋い」!! アメリカ大陸から太平洋路線で日本に向かうと,ちょうど磐城あたりから高度を落としていく.矢祭あたりには航空管制用の信号基地があるらしいので,航空関係者の間では,「磐城」は位置を把握する上で重要なポイントにでもなっているのだろうか?

知る人ぞ知る昔ながらのパン屋さんである.小名浜の本町通りを江名方面へ走っていき,旧東邦銀行の隣(小名浜駅のバス停付近)にあるのが飯塚パン屋である.店に入ると「プーン」と焼きたてのパンの香りがして,奥の方ではパン作りに忙しそうに動くおばちゃんたちがいる.なんといっても手作りのパンは,昔ながらのガラスのショーケースに,ひとつひとつ丁寧にラップに巻かれておかれており,夕方でもお客さんが並んで購入するほどの人気ぶりである.これが,結構うまい! メロンパンなんて,パンの中にメロンのソースが入っていて,なんとも言えないおいしさ.あんぱん,うぐいすぱん,チョコレートパン,カツサンド,食パン・・・・,いろいろなパンを売っている.スーパーのような画一的で無味乾燥とした感じではなく,見ただけでもひとつひとつが「手作り」という風に感じ取れるパンで,実際,食べてみても手作りの味で美味しい.なお,1日おいてしまうと固くなってしまうのも特徴である.是非,ご試食を.

なお,もう一度繰り返すが,飯塚のパンは昔ながらのパン屋であある.「クロワッサン」というパンはコッペパンに赤いハムが挟んであるパンだったりする.都会的なセンスの「ブレッド」を好む人には向いていないパン屋である.

小名浜の商業中心地は寂れてしまった・・・.それを最も感じ取れるのが小名浜ショッピングセンター跡地である.かつて小名浜には二つのショッピングセンターがあって,今はつぶれてしまって閉鎖されている「小名浜ショッピングセンター」と,現在は「タウンモール・リスポ」と呼ばれている専門店街が入る「名店街」と二つの大きな商業施設があった.休日となると大勢の買い物客で賑わっていた.この二つのショッピングセンターは,昭和40年代の中頃には既にオープンしていたといい,噴水のある中庭や透明な展望エレベーター,イベントを行えるスペースなどを備え持ち,当時としては画期的な大型ショッピングセンターであったに違いない.商業センターの先駆けとして,先見性をもった施設であったはずである.今でも,タウンモール・リスポを歩いていると,ちょっと圧迫される空間の中に,ショッピングセンターのエッセンスを「ぎゅっ」と詰め込んでいる感じを味わうことができ,旅好きの僕としてはちょっと興味のそそる空間である.東京・青山にある「ベルコモンズ」というショッピングビルも,昭和40年代頃に出来たのであろうと思われるが,やはりこのような圧迫感のある空間を持つ商業デパートである.

今は,鹿島に近代的で空間の広々としたきれいなショッピングセンター「エブリア(専門店街)」と「ダイエー」がオープンし,大きな駐車場も兼ね備えていることから,たくさんの買い物客で賑わっている.小名浜ショッピングセンターに入居していた商店も,この新しい鹿島ショッピングセンターに移転した店主が多かったため,閉鎖を余儀なくされたとのことである.これも,時代の流れである.でも,ちょっとした買い物をするのなら,タウンモール・リスポも結構便利である.いつ行っても空いていて,駐車場にもすぐ車をとめられる.僕は,お茶っ葉「宇治」を買うときにリスポの「高木園」(実は鹿島SPにも高木園はあって,ソフトクリームが人気となっている)に行っている.高木園ではお茶を買うと,お茶1杯がサービスで出される.ちょっとした楽しみである.やっぱり日本人は,ジャパニーズ・ティー(日本茶)である.

No.68で飯塚のパン屋を紹介したが,そことは全く正反対といってもいい雰囲気のパン屋が「ブレッドガーデン」である.場所は,ヨークベニマル小名浜店の裏手の道路を泉駅方面にちょっといったところに「ちょこん」とあるお店で,フランスパンやクルミ入りの欧風田舎パンなど焼きたてのパンを売っている.毎日焼くパンの種類が違うので,お店に置いてあるパンの種類と焼き上がり時間のカレンダーを持って帰ってチェックする必要がある.このパン屋さんは,都会的な味を好む人には定評があり,いままで東京でパンを購入していたというこだわりの人が,ここのパン屋なら東京の一流の味と同じだといって買っていくとのこと.

実際食べてみると,なかなか不思議な形のパンと,香ばしいパンの焼けた外皮の味と,もちもちとした食感がたまらなく,繰り返し足を運びたくなる味である.しかし,そんな人気店ゆえ,売れきれるのも早く,午後3時頃いってみると,ケースの中にはほとんどパンがなく,本当に営業しているのかと疑いたくなるようなディスプレイになってしまう.焼き上がり時間は午前中が多いので,恐らく昼前は行列ができているに違いない.聞いた話であるが,ここのご主人は面白い方で,「俺の焼いたパンは日本一うまい!」,とパンにかける情熱はすごい人らしい.ここに来たら,菓子パンのような小さなパンではなく,フランスパンやクルミの入った大きいパンを1斤買っていくことをお勧めする.

3年間にわたり連載を続けてきたこのコーナーも,今回が最終回となってしまいました.郡山へ引越すことになり,4月からは郡山での生活になります.「いわき・小名浜」らしい出来事,住んでみないとわからないこと,いわきの情報を少しでも多くの方に知ってもらいたくて,情報を発信しました.まだまだ,お伝えしたいことは沢山あるのですが,時間切れです.

また,このコーナーには色々な方からメールや励ましをいただくことが多く,大変励みになっていました.ご訪問してくださった方々に改めて感謝いたします.今度は「郡山見聞録」なるものを発行しようと考えておりますので,他ページ共々,今後ともよろしくお願いします.

「いわき小名浜」よ,ありがとう・・・・・.

(このページは2002年~03年3月に掲載したものです)

The wholesale district in Asakusabashi

|

|

| 浅草橋といえば問屋街である.最近の問屋は小売りも行ってくれるようになり,色々な種類の商品を選ぶことが出来るので,スーパーや百貨店とはまた違った面白さがある.特に「江戸通り」沿いにたくさんの問屋が並んでおり,人形・玩具・模型・文具・装飾品などの問屋が多い.この江戸通りは,銀座などの都心から浅草に向かうときの観光バスルートとなっているため,バス車中から「ここは浅草橋の問屋街で,人形の九月や吉徳などが見えます・・・」などとガイドさんが案内をするところである. なお,問屋街は日曜・祝日が休業日となっているところが多いので,平日か土曜日に出かけることをお奨めする.

|

メキシコシティーは人口約2,000万人,標高2,240mの高地に広がる世界最大の都市(人口規模)と言われている.ラテンアメリカ最大の都市で,中南米の物・人が集まっており,大変賑やかな大都市である.メキシコシティーへの旅が実現した.そんな,旅の風景をお届けします.

(旅行年月 2003年2月)

私的コラム「とでも、とでも。」(当時)に掲載したメキシコシティー旅行に関するコラム

いよいよ魅惑の中米・メキシコシティーへ行くことになりました.一昨年からの夢でありいつかいきたいと常々プランを練ってはいたのですが,仕事が忙しくなってしまいなかなか行くことが出来ませんでした.ついに決断していけることとなりました.最初は南米のアルゼンチンに行きたいと思ったのですが,予算的なことと日程的なことでちょっと近めのメキシコに決定!! いよいよ今夜のフライトで離陸します.

今回は,インターネットを本格的にやり始めてから初の海外旅行で,デジカメをもっていきます.現地のインターネットカフェなどで画像をアップロードし画像掲示板に動画を載せようと試みようと考えておりますので,ご期待ください.ただし,デジカメの画像をどのようにパソコンに取り込むかが課題で,USB接続のカードリーダーを持っていくのですが,それが認識してくれるかどうか・・不明です.(結局失敗しましたが)

メキシコでは,ピラミッドがあるテオティワカンの遺跡や闘牛・サッカー観戦などができればと思っています.ソカロ広場観光やメキシコ料理も欠かせません.航空券の予約がやっと1週間前に取ることができて,さらにホテルの予約はインターネットでダイレクトに予約し,一昨日にとることができました.海外のホテルもインターネットで予約をするとちょっとは安いらしく,旅行代理店のアップルワールドのホテルクーポンの料金よりもちょっと安くなっている感じです.

では,メキシコにいってまいります.帰国後には,もちろんHP制作をいたしますので,お楽しみに.タイトルは・・・・どうしよう・・ 未定です.旅行中に決めます.

メキシコから帰ってきました.東回りの旅行では時差ぼけがつらいと聞いてはいましたが,まさにその通り,立ち直りに時間がかかっています.今まではヨーロッパ方面ばかりいっていたので,あまり時差ぼけは気になっていませんでした.西回り(ヨーロッパ方面)の旅の場合は1日の周期が長くなる方に時間を合わせればいいので,比較的時差に順応しやすいが,東回り(アメリカ方面)の場合,周期が短くなる方に時間を合わせるため,西回りに比べると時差に順応しづらく,時差ぼけがひどくなるという.

今回,初めてアメリカ方面の旅となったのですが,さすがに旅行中も疲労がたまりやすく,さらに頭痛が起こったりと今までの旅とはちょっと違った症状がでていました.ただ,メキシコシティーは標高が高い(2300m)ため,酸素の量が平地の2/3であることを考えると,高山病もあったのかもしれません.

日本に帰ってからは,午後になると頭がぼーっとしてきて,まぶたが重くなります.現在,日本時間で午後8時ですが,メキシコ時間では午前5時であり,体内時計ではまさに徹夜しているのと同じ状況なのです.さっきもちょっと寝てしまいました.実は,「眠くても寝てはいけない」,というのが時差ぼけを治す決まりなのですが,眠いものは眠い! 思わず寝てしまいました.気持ちいいんですね,これが.

というわけで,今も,まぶたを我慢してあけながら,この記事を書いているのでした.

メキシコへはダラスで乗換えるアメリカン航空で行った.イラク攻撃が囁かれる中,戦争が始まる前にメキシコに行っておこうと思ったのも,旅を2月に決行した理由の1つなのであるが,特にアメリカが標的となっているので,アメリカ系航空会社で旅行をするのは,正直ちょっと抵抗があった.

しかし,日本航空の直行便は週2便しか飛んでおらず,ロサンゼルスまで日航で,そこからメヒカーナ航空で行くという手もあるのだが,値段が高い.リーズナブルな旅行となると,アメリカ系の航空会社を使用するのが一番なのであった.

飛行機に乗って新聞を眺めていると,テロの危険度を1段階アップしたという記事が載っていた.「やれ,やれ」と思ったが,もう既に行きの飛行機の中で,太平洋の上! 今更どうしようもないと腹をくくり,12時間の空の旅を楽しんだ.これだけ,世界中が注目している中では,テロは行わないだろう.もし,ここでテロが起きれば,それこそ宣戦布告で有無を言わさずアメリカは攻撃を開始するに違いない.そう思っていた.

アメリカ系の航空会社は,9,11のNYテロ以来,業績不振にあえいでいる.ユナイテッド航空は既に破産してしまい,会社更生を図って営業を続けている.アメリカン航空もまもなく破産すると言われており,事実,アメリカに向かっているときに,そのような噂で株価が下落していたのであった.

機内におけるサービスも,徹底的に合理化が図られている.なんと,アルコールのドリンクについては,600円か5ドルの料金が取られるようになり,乗客はほとんどがジュースを飲んでいた.酔っぱらいがいなくなるのは大いに賛成だが,ちょっとアルコールを引っかけてぐっすり眠るのが楽しみだったのに,ついに国際線までジュースのみになってしまったのか,といった感じである.

ダラス空港におけるセキュリティーチェックも厳しかった.金属チェックの時には,上着を脱げ,靴を脱げ,ベルトを外せと言われ,金属探知機の中を裸足で通る.荷物も丹念に時間をかけてチェックし,中身をあけたときは次々と袋を開けろと言われて,なんと歯ブラシのケースの中までチェックさせられる始末.まぁ,ここまでチェックしてもらえると逆に安心するのであるが,他の外国人は靴下まで脱いでチェックさせられていた.

ここで荷物チェックが終わりかと思いきや,搭乗口の前でチケットをチェックするところで,机が置いてあって,またランダムに荷物をチェックさせられる.運良く,僕はチェックさせられずに済んだが2重3重のチェック体制である.

今日付のニュースで知ったのだが,アルカイダは航空機のテロによる真珠湾攻撃の計画を立てていたとか.真珠湾といえば太平洋のど真ん中であり,となると狙われる飛行機はアジアとアメリカを結ぶ太平洋路線となるわけで,そう考えると「ぞっと」するニュースであった.

正式には憲法広場と呼ばれる大きなオープンスペースである.スペインの征服によってスペイン風の建物に建て替えられた.中央の大きな国旗は毎日軍隊によって掲揚が行われている.この周辺は,昔からの建物が密集し,歴史的建造物が多く建ち並ぶ観光名所としても価値のある地区である.

ソカロ広場周辺には屋台がたくさんでて,民芸品からスナックから雑貨から,いろいろなものが売られており,見ているだけでも楽しい.

メトロポリタン・カテドラル,つまり教会である.この教会はメキシコにある全教会を統括するもので,ラテンアメリカでは最大級である.日曜日の午後,教会内では厳かにミサが行われていた.パイプオルガンと共に皆で合唱する声を聞いていると,天井高い教会内に声が澄みわたり,体がぞくぞくと震えてくる.

ちなみに,最後の写真の奥に「足場」が写っているのがわかりますか? 実はメキシコシティーでは地盤沈下が激しく,ひどいところでは10m以上も沈下をしているという.その補強工事が行われている足場なのである.メキシコシティーはかつて湖だったところをスペイン人の征服によって埋め立ててできた街なので,地盤が非常に軟弱なのだという.

スペイン風の西欧の街並みが続く.メキシコではトロリーバスも走っている.

歴史的地区でも,平日になると屋台が建ち並び,賑やかになる.

独立記念塔.インディペンデンス・モニュメントである.1810年にスペインから独立して,その100周年を記念して造った物がこれである.高さは36m,ソカロ周辺とは違って,近代的なビルディングの建ち並ぶオフィス街のロータリーにそびえている.

ロータリーの中心には,このように噴水があったりする.近代的なビルがたつソナ・ロッサ地区であり,日本大使館や日本航空の事務所などもある.

交差点で車が信号待ちになると,中央分離帯や歩道で待機していた商売人が,短い時間の勝負として,ドライバーなどに売り込みを行う.写真は新聞であったが,他に,キャンディー,文房具,窓ふきなど,色々な商売があった.

路地裏のソナ・ロッサ地区は,バブや飲食店・ディスコ・民芸品店などが建ち並ぶ商業繁華街となっている.写真は午前中なので,まだ街中には賑わいが見られない.

ポランコ周辺地区は,高級ホテルや高級住宅街・高級ブティックが建ち並ぶ地域である.道路にも緑が多く,ホコリっぽいメキシコシティーにしては良好な居住環境が形成されている.

国立人類学博物館の入口にある遺跡のモニュメント.広大なチャプルテペック公園内にある.

「国立人類学博物館」は大変興味深い博物館で,メキシコの遺跡はもちろん,人類の起源から文明を紹介し,わかりやすい模型と遺跡の再現によって,人類文明を体系的に展示している博物館である.考古学に興味のある人にはとてもよい.さらに,日曜日には入場無料となるところなど,良心的である.入場料N$35.月曜休館.

アステカ時代に行われていた生け贄儀式の再現模型や,埋め立てる前のかつては湖だったメキシコシティーの様子などの展示などもある.かつての民家を復元したところには,メキシコの主食であるトウモロコシがぶらさがっている.

メキシコシティーの地下鉄は非常に面白い! いかにもメキシコらしいのである.メキシコシティーに来たならば,是非何回か乗ってみることをお勧めする.駅に時刻表などは貼っていないが,次から次へと電車はやってくる.両数も多く,9両くらいつないでいたであろうか.スリが多く,場合によっては取り囲まれて荷物を取られる事があるというが,地図を広げたり「ぼけーっ」としたりしないで隙を見せない行動をとってれば,それほど神経質になる必要はないと思う(夜間は別).結構混雑するので,むしろドアに挟まれて引きずられないようにすることのほうが大変である.

メキシコシティーの地下鉄は,外側にゴムタイヤがあって,その内側に車輪がついている.日本では,レールの地下鉄かゴムタイヤの地下鉄か,どちらか一方の方式のみであるが,この両方の長所をとりいれているのが,このフランス製の地下鉄である.

レールは車両の方向を導く役割を果たし,ゴムタイヤは摩擦抵抗を増して加速減速を高める役割を果たす.このゴムタイヤがついていることが,メキシコシティーの地下鉄を「くせもの」にしているのであり,凄まじさを演出しているのである.

加速は自動車並みの高加速であっというまにスピードが出る.そして,ブレーキも急で握り棒につかまっていないと,足を広げているだけでは耐えられないほどである.

ラッシュ時には,赤信号でしょっちゅう途中で停車するのであるが,どういうわけか日本のように徐々にブレーキをかけて止まっていくのではなく,いきなり「プシュっ!」という空気の音とともに,一気に非常ブレーキではないかと思われるほどの急ブレーキをかけて停止するのである.この時は,両手で握り棒をつかんでいないと吹っ飛ばされそうになる.ゴムの焼けるような臭いがして,再びすぐに動き出す.このワイルドさは乗って経験してみないとわからない! とにかく運転が粗い地下鉄である(「自動車」では運転が粗いと聞くが,「電車」で運転が粗いとはあまり聞かないような気がする).

ドアの開いている時間には乗務員による個人差があるようだが,概してドアの開いている時間は短い.混雑していて乗り降りが済んでいないのに,容赦なくドアを閉めてしまうのである.開いたと思ったら,すぐに発車ブザーがなってドアが閉まってしまうのである.ひどいときは,降りている人(乗っている人ではなく降りている人である!)が済んでいないのに閉まるときもある.

また,ドアが故障しているのか,乗務員が間違ってすぐ閉めてしまったからなのか,開いたと思ったら1秒で閉まってしまい,みんな挟まれているときもあった(さすがにこれは再びドアが開いたが・・・).

メキシコシティーの人は,このことを十分に周知していて,地下鉄の乗降の時だけはドアに挟まれないように素早く行動している.そして,途中でドアが閉まりかけたときには,躊躇することなく直ぐに車内にいる男の人がドアを引っ張っていてくれたりする(あまり期待はしないように!女性にはやってくれるが,男性にはやってくれない).そのため,中央のゴムの部分(写真オレンジ色の○印)がボロボロになっている車両が多い.僕も何度かドアに挟まれたため,当たったところの腕が痛かった.

どう考えても,何人かはドアに挟まれて引きずられる事故があると思われる光景である.

なんといっても,最もメキシコシティーらしいのは,これである.

ひょこっと乗ってきて,ドアが閉まり発車すると,いきなり大声で物売りを始める.物売りといっても,僕が見た限りでは押し売りされることはなく,物が欲しい人は合図を送ってN$5かN$10を払っている感じである.いい表現をすれば「車内販売」である.商品は,キャンディー,ファイル,ボールペン,雑誌,占い本,電池など,ありとあらゆる物があったが,これらをまとめてワゴンなどで売りにくるのではなく,必ず1人で1商品のみを売りに来るのである.商品を高くかざして,スペイン語で大声で叫びながら車両を歩いていく.二人以上でバッティングすることはなかった.

そして,物売り以外にも「音楽演奏の流し」が乗ってくるのである.いきなりギターを弾き出して,マリアッチのような歌を歌いながら車内を歩いていく.パーカッションをもって3人トリオのリズムを刻んでいく.笛を吹いて自作のカセットを売り歩く・・・.車内の乗客はクールなもので,誰一人として拍手をするものもいなければ,見て見ぬふりをしている感じである.混雑していてもギターを縦にして渡り歩いていくのであるから,たいしたものである.観光客の僕としては,大いに盛り上がって「グラーシアス!」などと叫びたいところであるが,「じゃぁ,お金をちょうだい」などと言われるのも困るので,僕も見て見ぬふり! しかし,心の中では大いに拍手喝采,「さすがはメキシコだ!」と叫んでいた.

1~2駅で次の車両へ移っていく.外国の地下鉄は車両と車両との間は人が行き来できるようになっていないので,駅に着くと,隣の車両へと渡り歩いていく.

すべて窓口で購入する.全区間均一料金でN$2(≒20円).日本の公共交通機関に比べると破格の安さである.切符を買うときは,1枚の時は「ウノ(UNO・スペイン語で1の意)」といって買っている.切符は乗るときに自動改札機に通し,そこで回収される.出るときは,出口(SALIDA)の改札口を通って外に出る.飛び乗って無賃乗車をするのを防ぐため,改札機の脇には必ず警備員が立っている.

改札口(Universidad駅) 大きな壁画がある

闘牛はスペインの国技であるが,スペインの征服後からヨーロッパより輸入され,以来人気のあるスポーツとなっている.シーズンは10月から2月までで,毎週日曜日の午後4時から開催されている.ただ,最近は競技場が満席になることはなく,メキシコで最も人気のあるスポーツは「サッカー」であるようだ.サッカーも日曜日に開催されるため,闘牛かサッカーか,観光客は選択を迫られることになる.

闘牛の広告ポスター.出演する闘牛士は毎回違うため,人気のある闘牛士,うまい闘牛士,一流の闘牛士,いろいろな闘牛士が出場する.

プラザ・デ・メヒコ(闘牛場)の前では出店が開かれ,ちょっとしたお祭り気分となる.

チケット売り場.前列から順に種類が細かくわけられており,その種類のチケットを扱っている窓口で購入する.さらに,日陰(SOMBRA)と日なた(SOL)に分けられている.前列から順に,[BARRERA][1er.TENDIDO][2o.TENDIDO][BALCONES][PALCOS][LUMBRERA][GENERAL]となっている.窓口は,入口に向かって左側が「日なた」,右側が「日陰」用の窓口となっている.日陰の方が料金は高い.日差しの強いメキシコでは,涼しい方がいいのであろうか.

実に細かく設定されている料金表.席列の順番毎に細かく料金が決められている.席が1つ後ろになる毎にN$5ずつ安くなっている.この設定は,[2o.TENDIDOまで]で,2階席より上は自由席であった.僕が入ったのは一番安い最上段の[GENERAL]の日なた(SOL)で,料金はN$35(≒350円).

プラザ・デ・メヒコの場内.大きなすり鉢のようになっていて,64,000人収容できる.濃い青の席が最前列の[BARRERA].試合前には自動式の散水器で水をまいていた.

入口ではバックの中をチェックさせられ,ペットボトルなどはゴミ箱に捨てるように言われる.東京ドームでの野球観戦と一緒で,お酒を飲んで興奮する観客の暴走を防止するためだろうと思う.場外には非常に多い警察官が待機していた.

牛を興奮させて,背中に矢を刺していく.だんだんと牛は弱ってくる.

最後の剣のような刃で,とどめの一撃を刺す.闘牛には色々な「型」があるようで,赤いマントに向かって牛が突進するときに,「オーレー」という歓声が場内に響き渡る.

動画でお送りします(クリックしてください)

No.1 オーレー

No.2 牛を避ける

とどめの1突きが決まると,牛はぱたりと倒れる.このあと馬に引きずられて退場する.場内はブラボーの大歓声となる.1日に4~5頭が出場する.

ビールにコーラ,おつまみにピザなど,日本の野球場のように色々な物を売っている.

【プラザ・デ・メヒコ(闘牛場)】

場所は,地下鉄7号線の[San Antonio]駅から徒歩10分程度.

駅を降りてから案内看板などは無いので,地図をお忘れなく.

テオティワカンはメキシコシティーの北に50km程行ったところにある古代都市遺跡である.紀元前2世紀頃に出現し,7世紀半ばに突然と姿を消した.何故都市が滅んだのか,いまだに謎は解けておらず,大災害が起こったのか,他民族との争いがあったのか,経済交易ルートが絶たれたからなのか,真相は不明である.ピラミッドに登って遺跡を眺めると,遥か15世紀も前に,人口20万人程度の大都市があったのか,と感慨にふけることができる.

北方面バスターミナル(治安があまり良くない)

テオティワカンは世界的な観光遺跡なので,さまざまな現地発のツアーが用意されていて,英語・スペイン語はもちろんのこと,旅行代理店によっては日本語ツアーも用意されている.僕もせっかくの機会なので詳しいガイドが聞ける「日本語ツアー」に参加しようと思っていたら,日曜日で旅行代理店が休みであり連絡をとることができなかった.そこで,路線バスでテオティワカンに行くことに決めた.

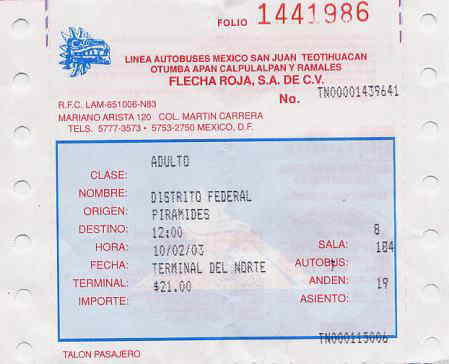

日本語ツアーに参加するとなると,N$1000(≒10,000円)程度の費用が必要であるが,路線バスでは片道N$21(=210円)と入場料N$37(=370円)だけで済んでしまう.移動は面倒くさいのであるが,後から考えると,街の風景をゆっくり眺めることができ,経済的にも安く済んだ,路線バスの方で正解だったと思った.

テオティワカン行きのバスは,北方面バスターミナル(Terminal Central Autobuses del Norte)から発車する.メトロを降りてバスターミナルの建物の中を左に進むと,一番端っこに「Teotihuacan ‘Los Piramides’」と書かれたカウンターがあり,バスの席が指定された予約チケットを手渡される.行きは席指定のようである.物乞いのおじさんに声をかけられたり,おつりを受け取るときに子供に腕を触られてお金を取られそうになったりしたが,バスターミナルはどこも大抵治安が悪い.バス乗り場に急いで足を運び,バスの発車を待った.テオティワカン行きは15分おきに出ているという.

発車間際になると,お菓子を入れた小さな袋を次々と膝の上に落としていく人がいた.よくみるとN$5と書かれている.しばらくするとその袋を回収しに回るのだが,返さないでボケッとしているとお金をちょうだい,と言われる.その物売りが降りたところで,バスは発車した.

車内は冷房は入っていない2等バスのようである.窓ガラスはすべてスモークが入っていて,日差しを遮るようになっている.そのため,外からバスの車内の人を見ることができない.

さすがはメキシコ,途中の停留所からギターを抱えた二人組の男性が乗ってきた.薄々感じていたが,バスが発車すると車内のど真ん中に立って,やっぱりギターを弾き歌を歌い始めた.聞きたくない人にとっては大迷惑なライブ演奏であるが,冷房の効かない車内でメキシコのローカルなラテンミュージックを生で聴けるとは,何とも最高の贅沢ではないか!! 歌が終わると演奏者は自分でギターを叩いて,さも拍手が起こっているように音を出すのであるが,パラパラと拍手があっただけで,チップを上げる人はいなかった.非常にうまい人の場合だと,チップを上げる人がいるという.

サボテンのちらほら過ぎ去る高速道路を,約1時間程走ると”テオティワカン”のピラミッド入口に到着する.

太陽のピラミッド.高さ65m.222m×225m.世界でも第3位の大きさであるという.このピラミッドは頂上に神殿を建てて宗教儀礼のために建てられたものであると言われている.

空気の薄いメキシコシティー,平地に比べて酸素の量が2/3程度となるため,ちょっと運動すると息が切れる.248段の急な階段を上ってピラミッドの頂上に登ると,広大な都市遺跡群を一望することができる.

頂上では,世界各国から来た観光客が,景色に見入っている.背後に見えるのが月のピラミッド.

死者の道の突きあたりに,高さ46m,140m×150mの「月のピラミッド」が存在する.この上から眺めたテオティワカンは,死者の道を中心にして遺跡を一望できるので,非常にバランスの良い景色を眺めることができる.

メキシコにはサボテンがよく似合う.

民俗芸能をやっていた.

サボテンとピラミッド

帰りのバスチケット N$21のところでちぎって渡される

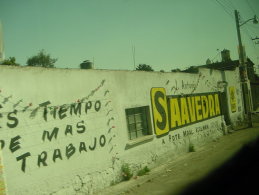

帰りももちろん乗合バスでメキシコシティーまで戻るのであるが,帰りは旧道の街中を走って途中から高速道路に乗るルートを走っていった.そこで,車中より車窓の風景を「ぱちぱち」撮りまくった.そんな普段着のメキシコの街並みをお送りする.

このバスには冷房なんてついていない.ラジオをガンガンにかけて,メキシコシティーへ向けて走っていく.車内から運転席を撮影した.

これ何だか解りますか? 街の集落内の直線道路で至る所に設置されている.「バンブ」と呼ばれるものでスピードを強制的に落とすために,わざと凹凸を道路につけて走りづらくしているものである.かなり多く設けられており,こんなに設置して苦情がこないのだろうか,と思えるぐらいである.ここを通過するたびに大型車はスピードを落として通過していく.

集落内の路地

トルティージャ(トウモロコシの粉を混ぜた生地を焼いたものでメキシコの主食・タコスの外皮はこれ)を造るための穀物でも売っているのであろうか?

集落の道端.写真(画像)が青っぽいのは,スモークの入った窓越しに撮影しているため.窓がちょっとしか開かなかったので,ご了承を.

下校する子供たち.バスが走っているので,ちょっと手ぶれをおこしている!

ちょっとした商店.コンビニといったところか.

広告がペイントされた塀.何の広告かは解りません!!

集落内の道はあまり広くない.右側通行で大型バスとすれ違っていく.メキシコの運転は概して粗く,スピードを出す.

駄菓子屋さんか? ちょっとした嗜好品を買うことができる感じ.

何だかよく解らないけれど,とりあえず撮ってみた.

とにかく落書きが多いのもメキシコの特徴か.大抵の壁にはスプレーで落書きが書かれていた.

中古品を売っている店.

タクシー乗り場.恐らく流しの「リブレ」タクシーだろう.タクシー強盗が多発しているので,旅行者は流しのリブレタクシーは乗らない方が賢明である.乗るなら「シティオ」か一流ホテルで待機している「トゥリスモ」を利用するべし.

なかなか遊び心のある街路樹である.こちらも塀の落書きはすごい.

終点のバスターミナルに到着.どういうわけか,行きに利用したバスターミナルに到着するのではなく,地下鉄で2駅ほど北にある「Politecnico」駅に到着した.「ペセロ」と呼ばれる小型バスが多く止まっているバスターミナルだった.

マリアッチ楽団とは,メキシコの代表的な民族音楽のこと.陽気だが哀感漂う曲調が特徴となっている.語源は,結婚を意味するフランス語「マリアージュ」からきていると言われ,祝宴には欠かせないものである.楽団はトランペット,バイオリン,ギター,低音のギター「ギタロン」,5弦の小型ギター「ビウェラ」で編成されているが,これにアコーディオンが入ることもある.このアコーディオンの音色が,なんとも哀愁漂う音色で,個人的には好きである.

夜にナイトクラブへ行き,このマリアッチ楽団のライブを聞いてきた.なんと,最初は貸し切り状態で,英語とスペイン語を取り混ぜた1対1の対話をして盛り上がった.「Salud!・サルー(スペイン語で乾杯の意)」と叫んで,お互いに乾杯を交わし,「ジャポネ,サケ,サケ(酒)」と陽気に振る舞って,「上を向いて歩こう」を歌ってくれたりと,ラテンメキシコの陽気さを思う存分楽しむことができた.思わずサイン入りCDを買ってしまった.

テキーラを飲んだのであるが,ライムをかじりながらストレートのテキーラを飲むのが一般的とか.トマトジュースにタバスコが入ったグラスと,テキーラのストレートが入ったグラスと,二つのグラスが出てきたのであるが,どのようにして飲むのかわからなかった.両方交互に飲むのであろうか,そう思って僕は口の中でブレンドして飲んでいた.

ちなみに,マリアッチ楽団はガリバルディ広場でも聞くことができるが,この広場周辺はあまり治安のいいところではないので,ご注意を.

【マリアッチ楽団の聞けるナイトクラブ】

Jorongo(ホロンゴ)

シェラトン・マリア・イザベル・ホテル(高級ホテル)の1Fにあるので,帰りのタクシーを呼ぶ手間や心配もいらない.玄関に止まっているトゥリスモタクシーを使えばよい.

住所:Maria Isabel-Sheraton,Paceo de la Reforma 325 tel.5242-5555

とにかくメキシコシティーの運転は粗い.タクシーに乗ると,スピードは出すわ,車線変更は強引だわ,隙間があればどこにでも入っていくのである.しかもブレーキも急で,車も地下鉄も運転に関してはどれも粗い.日本のように歩行者がいると止まってくれると思ったら大間違いで(日本の方が珍しい.他の国で車が止まってくれた優しい国はスイスのみだった気がする),危うくひき殺されそうになる.でも,現地の人は慣れたもので,そんな中でもスイスイとすり抜けて歩いていく.

また,エンジンが悪いのか,燃料が悪いのか,とにかく排気ガスが臭くて,空気が汚れている.

これはマンホールである.コンクリート製なのであるが,すでにコンクリートがはがれ落ち,鉄筋だけがむき出しになっている.このようなマンホールが歩道上にあちこち見受けられた.日本では管理上の責任が生じるので,もし事故があった場合,管理者にも責任が被さるが,メキシコではどうなのであろうか.こんなマンホールにつまずいて怪我をしても,怪我する方が悪いという自己責任が通用するのだろうか.あまり細かいことにこだわらないのもラテンアメリカ・メキシコらしさなのだろう.

リブレタクシー

リブレタクシー

写真のタクシーは,「リブレ(Libre)」と呼ばれる流しのタクシーである.流しのタクシーは全てビートルを使用している.今どきビートルを見られるなんて,と思ってしまうが,フォルクスワーゲン社のメキシコ工場のみで,今でも生産しているのだという(2003年夏に生産中止が決定された).メキシコ人にとっては最も一般的なタクシーなのであるが,観光客にとってはあまり利用しないほうがよい.というのも,メキシコではタクシー強盗やバスジャックが頻発しており,流しのタクシーの場合,運転手もグルになって金品を巻き上げたり,不当な料金を要求されるとのことである.

タクシーを利用する場合は,所属がはっきりしている「シティオ(Sitio)」か,一流ホテル前に停車している「トゥリスモ(Turismo)」を利用するようにした.値段は高いが安心して乗れる.

空港からのタクシーはシティオのタクシーチケットを購入して乗車するとよい.距離(ゾーン)に応じて料金が決まっている.ちなみに,メキシコではタクシーにチップはいらないという.

地下鉄の出口には,いろいろな屋台が並んでいる.タコスを売ったり,CDを売ったり,キャンディーを売ったり,靴磨きがあったり.そして,メキシコ人は立ち食いでタコスを食べ,腹ごしらえをしている.タコスはちょっとしたスナック感覚の軽食のようで,独特の香辛料の臭いと共に,鉄板で具を焼いてトルティージャに巻いて食べている.

ホテルの窓から撮った夜景である.メキシコシティーの宝石のような光が,窓一面にちりばめられていた.

メキシコシティーでは至る所で警察官の姿を目にする.結構厳しく取り締まっているのかと思いきや,ショッピングをしていたり,時には車の中で「グースカ」寝ていたりする.なんともメキシコらしいポリスマンである.

メキシコシティーの空港は,ベニート・フアレス国際空港で発着している.中心部から車で30分程度の距離にあり,近年は騒音問題もあって移転の話も持ち上がっているというが,どういうわけか,メキシコシティーの空港に着陸するときは,上空で左に大きく旋回して降下しランディングするのである.闘牛場の上では,その旋回中の飛行機がひっきりなしに飛んでいた.僕は夜に着陸する便でやってきたのであるが,そのときは車窓にダイヤモンドのように輝くメキシコシティーの街の灯りを旋回しながら眺めることができ,いままでの旅の疲れがいっぺんに吹っ飛んでしまうほどの,素晴らしい夜景であった.移転してしまうと,この素晴らしい夜景が飛行機から見れなくなるのであろう.右写真の上空の線は,飛行機のヘッドライトである.

メキシコの入国スタンプであるが,ハンコがつぶれていて日付は読むことができない.入国審査もずいぶんとラフなもので,笑顔が飛び出ることも・・・.税関のチェックが,ボタンを押して「赤」のランプがついた人だけ,中身をチェックさせられるという宝くじのような仕組みであると聞いていたが,僕の場合は係員の人がいて対応していた.

メキシコシティーでは今は乾季となっていて,ほとんど雨が降りません.気温は,最高気温が24度程度,最低気温が7度程度で,1日の高低差が激しく,典型的な内陸型の気候となっている.昼間は半袖で十分だが,夜はジャケットなどの上着が必要であった.

メキシコでは全然英語が通じません! スペイン語オンリーです.

メモ帳と筆記用具を忘れずに・・・

TEPCO Asakusa Exhibition hall (The Tokyo Electric Power exhibition room)

|

|

| 合羽橋から浅草方面へ向けて「ぶらぶら」と歩いていたら,面白そうな展示室を見つけた.ここは東京電力が公開している展示室で,かつては大賑わいの繁華街であった大正・昭和時代の浅草に実際に存在していた施設を,実物大の模型で再現し解説している面白い展示室である.なんと入場は無料であり,ちょっとしたタイムスリップを味わうことができる.お台場やサンシャインにも昔の街並みを再現したテーマパークがあるけれど,本場浅草で懐かしい街並みを体験できるのはうれしい.ちょっとした穴場のスポットである.

|

Takesita-Dori to Ura-Harajuku , And Omote-Sando

|

|

| 竹下通りは全国各地から若者が集まってくる商業エリアである.かつては歩行者天国のタケノコ族などを生み出した若者の街であるが,今となっては年齢層が下がり,渋谷よりもさらに若い中学~高校生をターゲットにした感のある地域で,いろんな雑貨を求める人々でごった返している.その竹下通りを突き抜けると,最近流行になった「裏原宿」と呼ばれる地域となり,ここは裏路地にこじんまりとショップを出している店が次々と集まって,いつの間にか街全体がヒューマンスケールの迷宮ショッピングゾーンとなっているようなところ(下北沢や自由が丘に似ている)である.表参道交差点までの点景をどうぞ・・・.

★ 竹下通り ★

★ 裏原宿 ★

★ 表参道 ★

★ おまけ ★

|

Kappa-Bashi cooking tool town(Aasakusa Kappabashi)

|

|

| ここは問屋街の中でも,もっとも面白いところだと思う.合羽橋道具街は食器具・調理器具・サンプル品・調理衣装など,調理に関するものなら,ありとあらゆるものが揃う問屋街である.小売りも行っており,こだわった調理器具を買いたい場合はここに足を運ぶことをお奨めする.もちろんプロ用の調理器具も揃っているので,お店をやっている人にとっても満足するものである.なお,日曜日は店を閉めているところが多いので,土曜日に行かれることをお奨めする. 地名の由来は,近くに合羽屋があったので橋の名前に付けられた,合羽屋喜八が隅田川に住む河童に助けられて新堀を開いたという伝承もある.

|

DOJUNKAI Aoyama Apartment in the winter after the demolition decision

|

|

| 同潤會青山アパートはNo.5のページでも紹介しているとおり,日本で最初に建てられた鉄筋コンクリートアパートである.平成14年末,この青山アパートも取り壊されることが決定し,安藤忠雄氏設計による再開発ビルに生まれ変わることとなった.入居者は続々と退去しており,いまなおギャラリーなどをオープンさせている店は,数少なくなった.平成15(2003)年1月の同潤會青山アパートの様子をお送りする.

このアパートをまだご覧になっていない方,まもなくギャラリーが閉店し建物の中にも入れなくなります.是非一度,急いで足をお運びください. |

The bridge of Sumida river at night(view from a water-bus)

|

| 水上バス |

|

東京考察No.6では昼の隅田川橋梁群を紹介した.ここでは,夜バージョンでお送りします.では,浅草から河口まで橋の旅をどうぞ. ? おまけ・・・ |