(このページは2001~02年に掲載したものです)

No.41 海が鳴る!!

海の近くに住んでいて,奇妙な経験をした.台風や低気圧が近づいていて海が大時化の時,海のしぶきが霧状になってあたりを包み込む.そして,地鳴りのような「ゴー,ゴー」という音が不気味に響き渡るのである.初めのうちは,空の方から響いてくるので,飛行機でもとんでいるのかなと思ったが,荒々としぶきあがる波のうねりの音なのである.滝が落ちるときの音が空に響くので,夜になるとよりいっそう不気味に感じる.まさに,海が鳴いているのである.

No.42 「大黒様の宝くじ」復活

「大黒様の宝くじ」として全国の宝くじファンから人気のあった大黒屋百貨店1階の宝くじ売り場.デパートの倒産によって宝くじ売り場も閉鎖されたのであるが,大黒屋デパートの屋上にあった守護神でもある大国魂神社を分社してもらい,平1丁目再開発ビルの1階に売り場が設けられることになった.運営は「平1丁目都市開発」が行い,2002年4月のビルオープンまでは仮設の売り場で販売され,ビル完成後はビル内に移転する.

初日の販売日は9月27日である.

もともと再開発ビルに宝くじ売り場を設ける予定はなかったが,時間が経たないうちにあの大黒様の宝くじ売り場をなんとかしたい,とのことで関係機関と相談の上,4月のオープンを待たずに仮設売り場まで設けてオープンさせることになった.年末ジャンボに穴をあけたくない,という思惑があったのだろう.しかし,仮設の売り場を新聞で見る限り,以前と比べるとやはりお粗末な感じは否めなく,本当に大黒様の御利益があるのかな,ちゃんとお客さんが来てくれるのかな,と思ってしまうのであるが,これは今年の年末ジャンボで1等賞を2本以上だして実績を作る以外にないであろう.実際売り場に行ってみるとどうなのであろうか?近々行ってみようと思う.

いわき民報の新聞には「いわき市のシンボルであり文化だった「大黒様の宝くじ」・・・」と記してある.宝くじ売り場が「いわき市の文化だ」と断言しているところがすごい.石田純一の「不倫は文化だ」に匹敵する名言のような気がする.JRAの福島競馬場を持つ,さすがはギャンブル立県うつくしま,っていった感じである.

No.43 吉野屋の牛丼-小名浜での評判

いわきに吉牛が上陸したことは,No.35で述べたところである.さらに国道4号の草野付近にも1件オープンし,次第に吉牛勢力が浸透してきている次第である.その吉牛の評判なのであるが,「小名浜の吉牛はまずい! 味が薄い!」といった意見が大勢を占めている.この話は小名浜のどこにいっても聞かれることであり,いわき市民の口には合わない味なのかなと思ってしまう.吉牛の味付けは,おそらく全国統一で,地方地方で味が変わることはないと思われ,事実僕が食べたときはそれほど東京の吉牛と味が変わっているとは感じられなかった.

小名浜でレストランを経営している人が言っていた.「レストランをオープンさせるとき,その地方で「好まれる味」というのがあり,東京で成功した味でもいわきでは流行らない味ということがある,その地域の実情を考えて店を出さなければいけない.いわきでは味の濃い煮魚やしょうゆをたっぷりつけた刺身などが食されてきたところなので,どうも味付けは濃いめの方が好まれるらしい」,と

そうなると,味付けの濃い牛丼が好まれるのも理解できるが,もうひとつの要因として開店当初は大行列ができるほどの繁盛ぶりで,牛丼の肉や汁を次から次へと出さなければならない状態であり,ということは,普段は鍋に入れて暖めておくのである程度水分が蒸発されて,中身が濃くなっているのであるが,その蒸発する時間がなく,結果として薄味と感じられる牛丼が供されていったのではないか.

No.44 松喜鮨

小名浜でうまい寿司屋は・・と聞くと必ず返ってくる言葉が「松喜鮨(まつきずし)」である.小名浜の中心地の細い路地の中に店があり,いつもにぎわっている鮨屋である.休日にもランチタイムメニューをやっていて,800円でにぎりやちらし,鉄火丼,いくら丼,あなご丼,うな丼などが食べられ,さらにサラダ・かに汁・小鉢がつくのでお得である.ランチのスタンプカードもやっている.ランチ以外でも,新鮮な魚介類を提供してくれるのであるが,なかでもワニの唐揚げやうみぶどうなどといった珍しい一品も出してくれる.特上にぎりは3000円でランチタイムにもかかわらずこれを食べていくお客さんも多い.店員さんたちも夏場をのぞいてはネクタイを着用して鮨を握っており,愛想はないが人間味のあるお寿司屋さんが松喜鮨のプライドとして感じられる.カウンター席のイスには,すべて白のシーツがかけられているのも,松喜鮨ならではといった感じである.ちなみに回転寿司でうまい店は鹿島街道沿い東警察署小名浜寄りにある「源洋丸」,刺身定食のうまい店は源洋丸の隣にある海鮮レストラン「和千荘」であると僕は思う.

No.45 夜の小名浜といえば・・・

いわき小名浜見聞録や小名浜観光情報で殿方が待ちわびていた情報,それが「夜の小名浜」の話題ではないだろうか?

福島県で「夜は小名浜で豪遊だ!」などと言えば,それは必ずソープランド街での湯遊びのことをさす.いわきで酒飲みや宴会で泊まりにきた殿方たちは,1次会で宴が終わったあとに「ちょっと行って来るか」などと言ってタクシーを呼びつけ街に繰り出したりする.小名浜は各地からの船が停泊して発展していった港街だからなのか,福島県で随一の風俗街が形成されていて,約20件ほどの個室付き特殊浴場(都市計画の専門用語ではこう呼ぶ)街がネオンをキラキラさせながら密集して建ち並んでいる.

小名浜には「いわき特殊浴場協会」なるものがあって,新宿歌舞伎町などのようにぼったくり店というのは存在しないようなので,安心して遊ぶことができる.料金は60分16,000円.これはどの店でも共通しているようで,協会で設定されている値段なのであろう.朝9時位から深夜23時50分までの営業が多く,金土日曜日や給料日後などは混雑して2時間待ちもざらなので事前予約をしてくる客が多いという.どのお店が評判なのか?それは小名浜で酒を飲んだときにまわりの客や店員さんから情報を得るか,タクシーの運ちゃんに聞いてみるなどして情報を手に入れましょう.若い子がいる店と,おばさんが出てくる店といろいろあるようなので,情報収集は欠かせない.小名浜の街を走っていて,「小名浜配湯株式会社」なる看板を目にすることがあるが,この会社はまさしくお風呂にお湯を提供している会社なのであった.工場で出た排熱を利用してお湯を供給しているということである.

No.46 いわき東京線・高速バスVol.3

相変わらず好調のいわき東京線の高速バスである.連休初日の朝の便は4台も増便されていたのであるが,アメリカテロ事件の影響もあってか,国内旅行が復活しているようであり,首都高に入ったとたん大渋滞に巻き込まれ,綾瀬駅到着が1時間も遅れてしまった.首都高の渋滞は葛西まで20kmも続いていたということから,東京ディズニーシーへの行楽渋滞のように思う.

さて,綾瀬駅で降りる場合と東京駅まで行く場合とでは運賃に200円の差がある.この料金設定は非常に良心的だと思うのだが,回数券の場合,綾瀬駅までと東京駅までとを別々に購入しておけばいけないのか,といえばそうではない.回数券は4枚綴りで無期限なので,綾瀬駅までの回数券(表示を正確に言うならば「綾瀬駅から○○円と書かれた回数券」)を使って東京駅からも乗車することが可能で,そのときは乗車時に運転手さんに差額200円を払えばOKなのである.だから,東京に今後も行く予定があるのであれば,割引率の高い回数券を買った方が絶対にお得である.

東京からいわきまでの便は電話予約ができないので,いわきの窓口で予約するか,当日東京駅の窓口で便指定をしなければならない.といっても,連休最終日などの午後の便は混雑し,すぐ次の便には乗ることができず,2~3時間後の便からしか空いていないことがよくある.その時は「キャンセル待ち」をすることができる.窓口でキャンセル待ちの番号札を持ってのりばの先頭で待っていると,空席がある場合に限り,番号順に乗せてもらえる.ただし,キャンセル待ちの時はあとの便の予約をすることができない.つまり,予約していた便より早いバスに乗りたいが満席だったという場合にキャンセル待ちをするためにはあとの便の予約を解除してからキャンセル待ちをすることになる.この辺は「かけ」になるが,予約便が1~2時間後くらいであれば,予約便に乗った方が確実である.たいてい,キャンセル待ちで3~4名乗ることができる.

そして,キャンセル待ちの乗客がすべて乗ったあとにも空席がある場合には,「繰り上げ乗車」といってあとの便の予約をしている客でも乗せてもらえることができる.ちなみに,今までキャンセル待ちを何回かやったとこがあるが,次の便に乗れなかったということはなかった.キャンセル待ちをする客はそう多くはない.

最近は最新型のきれいなバスも投入されるようになっている.そして,常磐交通でも2003年5月より,塗装も新たに新型のバスが投入されるようになった.

No.47 小地震王国!いわき

福島県は地震保険の等級が一番低い県であり,地震が少ない地域であると言われている.しかし,それは大きな地震という意味であると思われ,事実,いわきに住んでみると,小さな地震がかなり多いことに気づく.福島県の中でも太平洋側のいわき特有の現象なのかもしれないが,震度1~2,ときには3以上の地震が頻発している.震源地は宮城県沖や福島県沖といったものが多く,海のすぐそばに住んでいる僕にとって,地震が起こる度に津波が襲ってこないか不安になったりする.まぁ,地震が多いということは,エネルギーの放出がされているということなので,逆に大きな地震の心配がない地域であるということの証なのかもしれないが・・・.

No.48 新川緑地公園,1本のイルミネーション

旧大黒屋デパートの脇に「新川公園」というグリーンベルトがある.ここにある街路樹は,毎年クリスマスシーズンになるとイルミネーションが施され,ムードあふれる公園となっていた.ところが,このイルミネーションは大黒屋デパートの協賛によって電飾の設置と電気代が支払われていたということであり,今年はこのイルミネーションが見れないものと思われていた.ところが,周辺商店街や住民からのボランティアによる募金などによって1本だけイルミネーションが復活したのである.かつては年末ジャンボ宝くじを求める人たちの行列ができ,賑やかな新川公園であったが,今年は人出がさっぱりだとか.イルミネーションだけでも復活させたいという思いが,1本の光り輝くクリスマスツリーとなったのであった.

No.49 湯ノ岳からの眺望

常磐道湯本インターから小名浜方面に走ったところにある交差点を曲がって,ぐんぐん山道を登っていくと湯ノ岳となる.湯ノ岳は標高593.6mの山なのであるが,ここからの眺めは「素晴らしい」の一言.いわきにこんなに眺望のすぐれた場所があったということに驚きを覚え,もっと早くからこの場所を知っていればと後悔してしまうほど,眼下に広がるいわき市の景色が素晴らしい場所である.煙突からモクモクと煙があがる小名浜の工場地帯があり,その背後には紺碧の太平洋が広がり,いわきの特徴でもある丘陵地の地形が波を打ち,植田の常磐共同火力の大きな煙突が見える.頂上にある展望台からは,いわき市の中心地「平」のビル群が眼下に眺められ,夜になると夜景がとてもきれいでデートスポットとなっている.車で簡単に行くことが出来るので,是非とも一度は足を運んでみるべきポイントである.ただし,冬はカーブなどで路面が凍結しているので要注意であるが,冬の空気の澄んでいるときの方が景色は最高であろう.

No.50 冬のいわき地方の気候

福島県は大きく分けて3つの地域に分けられている.新潟県境の越後山脈と奥羽山脈に挟まれている地域が「会津」と呼ばれ,白虎隊や鶴ケ城・喜多方ラーメン・猪苗代湖・スキー場・檜枝岐や尾瀬も会津地方となり,福島県の中では最も全国的に知名度の高い地域である.次に,奥羽山脈と阿武隈高地に挟まれている地域が「中通り」と呼ばれ,県庁所在地の福島・経済商業都市の郡山・最近ラーメンが脚光を浴びている白河と,福島県の動脈となっている地域である.そして,阿武隈高地から太平洋にかけてが「浜通り」と呼ばれている地域であり,野馬追いの相馬・Jビレッジの楢葉・塩屋崎やアクアマリンふくしま水族館のあるいわき市が該当する.

福島県の面積は北海道,岩手県に次いで日本第3位,東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県の合計面積をよりも若干広いという広大な県であり,三者三様,文化も違えば気候も全く異なっている.

冬の気候について,会津では毎日毎日雪が降り続き,気温の低い日が続いているのであるが,高速道路で太平洋側の浜通り(いわき)にくると「どっ,ぴかーん」といった晴天の広がる温暖で穏やかな気候となる.いわきでは山沿いを除いては雪が滅多に降らず,スタッドレスタイヤに履き替えない人も多いという.同じ県内でこの差は何なのか?と時々思うが,ラジオやテレビで「中通りや会津では大雪で交通がストップしています」などと放送されていても,いわきでは晴天が広がる別世界といったところである.四季の変化は乏しいが,雪がないのは非常に暮らしやすい.

No.51 Jビレッジに「アルゼンチン」

楢葉・広野町に「Jビレッジ」というサッカー場とクラブハウスを備えた日本最高レベルのサッカーナショナルトレーニングセンターがある.1997年に福島県・日本サッカー協会Jリーグ・東京電力のパートナーシップにより設立されたものである.東京電力が関係しているのは,太平洋沿いに設置されている原子力発電所の見返りとしての施設であるからで,原発がなければこの地にこのような素晴らしい施設は誕生していないと思う.

そんな「Jビレッジ」に,今年の夏開催される日韓共催ワールドカップに参加するアルゼンチンのチームがキャンプ地となることが決定した.アルゼンチンといえば最強チームのひとつ.そんなチームがJビレッジにやってくることは,福島県内ではちょっとしたニュースとなっており,チームサポートや地域交流・ボランティア活動など,全面的に応援する態勢を整えている.アルゼンチン代表が訪れるのは5月とのこと.地元としては,日本のみならずアルゼンチンも応援したくなるのが心情であろう.

No.52 いわき小名浜方言講座(FMいわき)

FMいわき・SEAWAVEに「いわき小名浜方言講座」という番組がある.タイトル名からして,年輩のおじいちゃんやおばあちゃんが出てきて,いわき地方に伝わる方言を,その言葉の歴史や意味合いを訥々と語る面白みのない番組かと想像してしまう.ところがどっこい,これほどユーモア溢れるおかしな番組はない.パーソナリティーは声の若い!?男性2人で,いわき地方で普段使われる方言を毎日1語ずつ取り上げていく.言葉の意味を伝えることに加え,中学校の時に「This is a pen.」などとレクチャーしたように,その言葉を混ぜたフレーズを繰り返して読み返し(これを聞くとどうしても「くすっ」と笑ってしまうのは僕だけではないだろう.というのも例文の中身がふざけていて面白い.),そして更にそのフレーズの英語訳も読み上げるといった,いわき小名浜の方言と英語を学べる一石二鳥の教養番組なのである.

例えば,「こけにする」という方言,意味は「馬鹿にする」ということであるが,レクチャーする例文は,

「あんにゃろ いづも おれのごど こけにすんだ」

訳文「あの人はいつも私を馬鹿にします」

英文「He always makes fun of me.」

となり,もう一人のパーソナリティーがまじめな声でこれをレクチャーするのである.

また,別の例文は,

「おめー はなし ごっちゃにすんな」

訳文「あなた話をおかしくしないでください」

英文「Are you fallowing me?」

さらにもう一つ.

「おめーの はなぐら うっちぇしくって ねむちぇー」

訳文「あなたのイビキがうるさくて眠れませんでした。」

英文「I couldn’t sleep because of your noise.」

放送時間は,平日7:20 15:50(再) 土曜9:30 16:30(再) となっている.この番組は聞かないとおもしろさが分かりません.

・・・と,この項目を載せたとたん,平成14年3月30日をもって,番組が終了してしまった・・・.是非,同じ内容の再放送をしてもらいたいものである.(恐らく方言のネタがなくなったものと思われるが・・)

No.53 太平洋健康センター(蟹洗温泉)

四倉の国道6号沿いに温泉娯楽施設・太平洋健康センターがある.健康センターは日本全国どこにでもあるので,ご存じの方も多いと思うが,ここの健康センターも,大浴場あり,サウナあり,マッサージあり,足裏壺マッサージあり,食堂あり,仮眠室あり,演歌ショーあり,とありふれた健康センターである.しかし,立地している場所がすごい.目の前が海,建物からは「海」しか見えないのである.大きなガラスに向かってイスにもたれならが,小さくなったカーフェリー(太陽のマークが入っているので,ブルーハイウェイラインのサンフラワー号であろう)を眺め,また,時化のときは大荒れになった灰色の波しぶきをみながら自然のすごさを感じることのできる,ダイナミックな景観を味うことのできる健康センターである.

それ故に人気が高く,日曜や連休などは大混雑となる.2階にはゲームコーナーがあって,パチンコやパチスロも置いてある.100円で60発できるのであるが,本物のパチンコよりも甘い釘でよく回る.大当たりするとメダルが1枚でてきて,3枚でてくると入泉券(1250円の金券としても使える)と交換できる.つまり確率変動が続けば次回もただにすることができる.しかし,世の中そう甘くはない.入泉料は2100円なので,2100円以上投資したら赤字なのである.運が良ければ黒字だが,大抵は赤字である.ただ,前まではすごく爆発する壊れた台(だと思う)があっていつも10連チャン以上出る台が1台だけあったのであるが,いまは通常の台に戻されてしまった.

全身マッサージは人気が高く,休日は1~2時間待ちとなるので,早めに予約をいれて入浴後に程良くあたたまってから受けるとよい.やはり部分マッサージではなく40分以上の全身マッサージがおすすめである.あっという間に時間が過ぎてしまう.

深夜0時を過ぎると,深夜料金が加算され,翌朝まで泊まっていくことができる.健康センターの魅力は安い料金で1泊できるところにあるが,加算料金は1050円なので,3150円(税込)で1泊できることになる(8時30分チェックアウト).仮眠室や休憩室,なかには廊下で寝ている人もいるが,他人のいびきさえ気にならなければ,さほど眠れないことはない.ただ,冬や夏は空調をとめないので喉がやられることがある.いわきは日の出を拝むことができるので,晴れていれば水平線から登る太陽を見ることができる.(先日泊まったが,残念ながら曇りだった.)

ちなみに,勿来(勿来海岸隣り)にも来年あたり,太平洋健康センターがオープンする.北茨城や日立から日帰りの観光客がやってくること間違いなしであろう.いわきには泉と植田の中間あたりの国道6号沿いにもう1件「いわき健康センター」が存在するが,こちらは温泉ではないが,マッサージがカイロプラクティック療法を用いたちょっと痛い(僕はちょっとどころではなかったが)マッサージを味わうことができる.

四倉の健康センターに行く場合は,ローソンのコンビニにおいてある端末機・ロッピーで画面操作をすると,JTBを通じて発行されている割引された入泉券を買うことができる.2100円が1650円になるのでローソンで買っていくことをお勧めする.

No.54 さらにゴミ分別が細かく・・・

ただでさえ細かい「いわき市のゴミ分別」が,平成14年6月からさらに細かく分別されることになった.既にNo.2の項でいわき市のゴミ分別について記載してあるとおり,現在は8分類にゴミを分別をして出さなければならない.台所のゴミ置き場には,種類ごとのビニール袋が置かれていて,どの袋が何のゴミだったかごちゃごちゃになってしまう状況である.

さらに追加された分別とは,今までは「燃えるゴミ」で一括して出しておけば良かったものを,

①「プラ」マークのついている「リサイクルするプラスチック」 →新たに2週に1回回収

②「紙」マークのついている「紙箱・紙袋・包装紙」 →古紙類として一緒に出す

③その他の燃えるゴミ(従来の燃えるゴミ) →週2回回収

に分けなければならなくなった.またまた,さらにゴミ分別用のビニール袋が増えそうな事態である.「リサイクルするプラスチック」とは,カップラーメンのカップやサンドイッチを包んでいるビニール袋,卵の透明なケース,シャンプーの殻,ペットボトルに巻かれている包装フィルムなどである.ただし,惣菜等で汚れたラップやマヨネーズや汚れの落ちにくいマーガリンのついたプラスチック類は,その他の燃えるゴミに出してくださいとのこと.台所のゴミ置き場は,さらに置き場面積が増えること間違いなしである.この市民の分別の成果を,きちっと反映したリサイクルをやっていただきたいものである.

No.55 磐越自動車道,三和I.C.と中央I.C.

いわき市から郡山,会津若松市を経て新潟市まで,福島県を横断するように結んでいる磐越自動車道であるが,常磐道とのジャンクションから分岐して最初のインターチェンジが「いわき三和インター」である.いわき市の中心部から最も近いインターは,好間にある「いわき中央インター」なのであるが,いわきから郡山・福島・会津若松方面に高速で向かおうとする人は,中央インターでは乗らず,中央インターから三和インターまで国道49号で走っていき高速にのっかる.というのも,中央インターから磐越道に向かおうとすると,一旦常磐道を東京方面に向けて走った後,ジャンクションにて分岐し,再び三和インターで国道49号とぶつかるといった三角形のルートをとるため,ショートカットして直線で走る国道49号を走っても時間が変わらないからなのである.若干であるが,高速料金も節約できる.いわきから郡山方面へ向かう高速バスは,中央インターから乗って律儀にぐるりと迂回して磐越道を走っていくルートをとっている.郡山方面からいわき市の中心部へ向かおうとしている方,三和インターで降りた方がお得であるのでお忘れなく・・・.

No.56 いわきの夏祭り

熱い夏がやってきた.いわきでは数々の夏祭りが行われる.

2002年

7月20日 第2回おなはま海遊祭 アクアマリンパーク

7月26日 いわきおどり勿来大会 植田街商店街

7月27日 四倉ねぶたといわきおどりの夕べ 四倉街商店街

7月28日 ゆもと温泉大江戸宿場まつり 湯本温泉

8月 2日 はないちもんめ/いわきおどり常磐大会 湯本駅前

いわきおどり小名浜大会 鹿島街道岡小名

8月 3日 はないちもんめ/金魚つかみ大会 湯本駅前

第2回おなはま海遊祭 アクアマリンパーク

第41回いわき小名浜ミュウ花火(15000発) 小名浜港アクアマリンパーク

8月 4日 第2回おなはま海遊祭 アクアマリンパーク

8月 6日~8日 平七夕まつり 平商店街

8月 9日 いわきおどり いわき駅前通り

8月14日~15日 いわき回転櫓盆踊大会 内郷駅前

特に,いわき小名浜の花火大会は15000発もの花火が打ち上げられ,尺玉の連続打ち上げには圧倒される.いわきおどりは「どんわっせ!」の掛け声と共に,いわき市民が踊り歩くもので,職場や学校などでチームを結成し,毎年夏の恒例行事となっている.各地区で予選大会が行われて,最後のいわき駅前で行われる「いわきおどり」で祭りの頂点に達する.皆さんお誘い合わせの上,いわきの熱い夏をご堪能ください.

No.57 海水浴のあとの温泉

2002年の夏がやってきた.今年の海開きは7月17日(水).薄磯海岸をメイン開場として海開きが行われる予定である.8月18日までの33日間の海水浴である.例年海水浴客は減少しており,おととしから海水浴期間を1週間短くしたこともあって,昨年は曇りの日が多かったため約43万人の人出となり,平成になってからは最低の人数であった.今年は台風が襲来しているが,なんだか暑くなりそうな気配があるので(なんの根拠もない!),東北の湘南と言われるいわき市内10海水浴場に人出が多くなることを期待したい.

さて,海岸沿いには,簡保や国民年金などの温泉付き保養宿泊施設が存在する.この温泉は,海岸沿いということもあって,塩化物泉のしょっぱい温泉が湧き出ている.

これが「くせもの」なのである.

海水浴で日焼けをした体でお風呂にはいると,ひりひりと痛む.これが,塩化物泉の温泉となれば,火に油を注ぐのと同じことで,痛みの極みを経験することができる.日焼けした体を塩で揉んでいるようなものである.海水浴と温泉はマッチしない.肌によいアルカリ性の温泉が出ていればいいのであるが,海岸沿いでは期待できない泉質であろう.気の利いた宿泊施設では,温泉の風呂とジャグジー付きの普通のお湯の風呂の2種類があるからいいが,塩化物泉の湯船しかないお風呂では,シャワーのみといったところであろう.

No.58 いわきおどり小名浜大会

いわきおどり小名浜大会の祭りにいってきた.いわきおどりは昭和56年,いわき市制施行15周年を記念してつくられたものであり,それまであった,小名浜天狗おどり,常磐やっぺ踊り,じゃんがら念仏おどり,常磐炭坑節などの踊りを継承しつつ,市民が気軽に参加できる踊りを創作しようとつくられたものであるという.札幌で開催されている「よさこいソーラン祭り」と同じで,学校や企業などの市民グループが参加して踊るという市民参加型のお祭りであり,いわきの夏の風物詩として定着している.

いわきおどりは,勿来,四倉,常磐,小名浜の各地方で大会が開催され,平で行われるいわきおどりで頂点に達するのであるが,その小名浜大会にいってみたのである.この時期になると,各職場や学校ではいわきおどりへの準備を行うようになり,「もうじき,いわきおどりがやってくるな」などといった会話が繰り広げられ(かつて東京線の高速バスの車内で,いわきおどりについて話しをしているひともいた!),各チームお揃いはっぴなどを用意して参加する.美容組合ではパーマのカツラをかぶって踊り,病院では看護婦さんがナースの格好で踊る.踊り方は基本形があるのだが,自由に振り付けを行ってよく,チームによってさまざまな踊りを見ることができる.

30分踊り続けて,15分の休憩を挟む.これを3回繰り返すので,体力がかなり消耗する.でも,非日常の祭りパワーは,人々を踊りの虜と変えてしまう.各チームの最後尾には,水分補給のための飲み物を運ぶ人がついており,かなりハードであることが伺える.こうして,いわきの夏が過ぎてゆくのである.小名浜では,次の日に15,000発の花火大会が開催され,その次の日には港祭りが開催される.祭りが目白押しの小名浜であった.

当サイト内にいわきおどり小名浜大会の模様を掲載しております.是非,ご覧ください.

No.59 小名浜港の再開発はこうしよう!!

夏祭りが続く小名浜港には,各地から大勢の人々がやってきている.年間100万人を越える観光客が小名浜港にやってくるといい,いわき市ではNo.1の観光客入り込み数を記録するまでになっている.1・2号埠頭では,いわき・ら・ら・ミュウやアクアマリンふくしま(ふくしま海洋科学館)がオープンし,その1・2号埠頭はアクアマリンパークというウッドデッキのオープンスペースで散策できるようになっており,週末や休日には家族連れやグループで大変賑わっている.小名浜でも「小名浜まちづくり市民会議」を発足させ,街全体のまちづくりをどのように行っていくか議論を重ねているところであり,小名浜の将来ビジョンを創っていく機運が高まっているところである.

そんな小名浜港の未来について,個人的に語ってみたい.このことを実現するためには,地元の合意形成や開発制度の問題,資金調達や開発手法など困難なステップをクリアーしていかなければならないが,人々はユートピアに向かって活動をおこなっているのであり,そんな実現不可能な勝手気ままなユートピア(夢物語)だと思って,読んでいただければと思う.

ら・ら・ミュウ(1号埠頭)とアクアマリン(2号埠頭)との間には,ウッドデッキのアクアマリンパークが整備され人々が回遊する素晴らしいオープンスペースがつくられている.しかし,その後背地には倉庫群が存在している.その倉庫は物流の拠点として使用されているのであろうが,その倉庫群にレストランや喫茶店,アウトレットモールなどの商業施設を展開すれば,人々は絶対に立ち寄ること間違いなしである.現在は,ここを訪れた観光客がただぶらぶら歩いているだけの状態で,この人々を取り込めないのは非常に「もったいない」のである.なんらかの融資や補助制度を確立して小名浜の街中の個人商店の人が移転して店を開けるようにし,是非ともあの無味乾燥とした倉庫街を「商業地」として賑わいのある空間にできないものだろうか.

小名浜駅から港湾道路を横切って,アクアマリンふくしまのある2号埠頭に向かって,貨物線が1本走っている.港湾道路を車で走ると,信号機式の踏切なので一旦停止をせず,突っ走ることができ,この線路に貨物が走ることはあるのだろうか,と疑問に思いながらも,車でいつも通過する.この貨物線は,かつて2・3号埠頭で資材や石炭などを積み上げていたときに,小名浜駅まで運ぶための引き込み線だったと思われ,ということは小名浜港における工業生産活動として機能していた「歴史的遺産」なのである.これを活用しない手はない! 小名浜駅付近に大型の駐車場をつくり,そこから「ら・ら・みゅう」や「アクアマリン」に行く人のために,夢のあるトロッコ列車を走らせるのである.車内では,かつてのこの線路の役割を案内すれば,日本の生産活動・工業についての社会科見学ともなって,一石二鳥なのである.駐車場は小名浜の街中と港との中間あたりになるので,街中に行く人にとっても便利となり,また港にやってきた人をトロッコ列車に乗せて街中に引き込ませる交通手段を確保することにもなり,小名浜街全体の向上にも寄与する.もちろん街中の魅力向上策を練らねばならないが・・・.

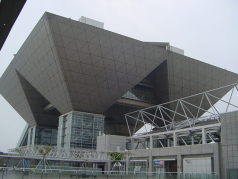

最近のウォーターフロント開発には「観覧車」が切っても切れない関係である.「お台場」も「葛西臨海公園」も「みなとみらい21(横浜)」もどこにも日本最大級の観覧車がついている.まぁ,小名浜にも観覧車といった画一的な施設をつくりましょうとは言わないが,アミューズメント施設があってもいい.日本初の海上ジェットコースターをつくるとか・・・.つまり,若者をターゲットにした「遊び場」が必要である.さらに,遊び場だけではなく,世界会議や展示が行えるようなコンベンションホール(ビッグサイトや幕張メッセのようなコンベンションセンター)をつくるべきである.ここでは世界一流の劇やショー・コンサートを行えるようにもし,芸術文化の発信基地としての役割を担うのである.

これだけの再開発を行ってくると,バスよりも輸送密度の高いアクセス交通機関が必要となってくる.そこで,かつて泉駅から小名浜駅まで走っていた鉄道を復活させたり,今,環境の面や乗降のしやすさなどユニバーサルデザインといった視点からも世界的に再注目をされている路面電車(ライトレール)を鹿島街道沿いの平から小名浜にかけて敷設し,自動車だけに頼らないいわき市内の交通網の確立を行って行ければ最高である.

そして近年,倉庫群の一部改装が行われて,徐々に小名浜港の魅力アップが推進されている.

No.60 小名浜グリーン劇場

小名浜には「小名浜グリーン劇場」という映画館が1軒だけある.タウンモールリスポと呼ばれる専門店街(かつての小名浜ショッピングセンター隣)から東へ道路2本行ったところにあるのだが,この映画館がすごい! かつての小名浜の繁栄を物語る施設なのであろうが,とにかくすごい! 上映は,土休祝日のみであり,上映作品も一月遅れといった内容で,中に入ると湿気からくるカビの臭いが鼻を突き,ドアを開けるとジメジメした空気が漂うばかりか,汚れたカバーの掛かる傷ついた緑色のイスが並んでいる.体がかゆくなってきた.地方の昔からある映画館ではよくある光景なのであるが,シネコンなどが建設される昨今,天国と地獄の差がある.そして,お客がいないかと思いきや,7~8人位居るのである! 車の運転できない小中学生のグループと招待券できているらしいおばちゃん達.まぁ,僕もその一人なので,物好きな奴と言われればそれまでだが,とにかくすごい映画館である.今夏の上映作品は5月中旬に公開された「ナースのお仕事・ザ・ムービー」.人間とは不思議なもので,5分もするとカビの臭いが気にならなくなり,こんなものかと体が慣れてきた.

ちなみに「グリーン劇場」は1階なのであるが,同じ建物の2階は「ローズ劇場」というのがある.その名からもピンとくるとおり,成人のピンク映画館である.正確には,小名浜の映画館は2軒あるということになる.左の窓口で買うと「ナースのお仕事」,右の窓口で買うと「成人映画」,愛想よく販売するおばちゃんは同じ人である.

(このページは2001~02年に掲載したものです)

![バックヤードツアー[ネットでアクアマリンふくしま#7]](https://f-banchan.net/wp-content/uploads/2018/10/DSC00019_1.jpg)

→

→