|

|

|

|

Night aquarium (Sun Shine aquarium)

|

| 最近,ちょっとした話題のスポットがある.(2001年夏現在) 2001年夏の期間だけ,夕方18時より夜の水族館の生き物を見てもらおうと館内の照明を落とし,懐中電灯片手に館内を見て回る「ナイトアクアリウム」というイベントをやっている.入場客は入口で小型の懐中電灯を渡され,真っ暗な水槽の中にライトを照らして魚たちを眺めるのである.アイデアのある企画である. 館内は暗いので,画像は色調や輝度を調整し加工してあります.

福島県いわき市小名浜にあるアクアマリンふくしま水族館でも, |

The origin at the Tama river (source of a Water service in Tokyo)

JR青梅線奥多摩駅 ここまでくると終着駅という感じがする ★東京都西多摩郡奥多摩町★ |

|

| 奥多摩を訪れると「ここも東京都なのかぁ」と思わせるほどの大自然が広がっている.多摩川の源流域であり,ハイキングやキャンプ場として,老若男女を問わず人気のあるところとなっている.さらに,東京都民の水瓶である小河内ダム(奥多摩湖)を抱え,東京都民の水源地として重要な役割を担っている地域でもある.

超高層ビルの林立する新宿から中央線の赤い通勤電車に乗り込み,立川へと向かう.びっしりと建ち並んだ家々を高架橋上から眺め,西へ西へと走っていく.立川,青梅でそれぞれ乗り換えて,最後は4両編成の奥多摩行きに乗り込んだ.奥多摩に近づくに従って,リュックを背負った家族連れ,老夫婦,キャンプセットを担ぐ若者などの割合が多くなり,車窓も段々と山々が現れるようになってくる,

駅前からは各方面へバスが出ている.日原鍾乳洞,奥多摩湖,丹波,小菅へと,さらに奥地へ歩を進めることができる.どこへ行くか決めていなかったが,多摩源流の小菅村に「小菅の湯」という日帰り入浴施設があるとのことで,帰りのバス便を確認してから,小菅行きのバスに乗り込んだ.小菅までは西東京バスによって1日に5往復運転されており,さらに小菅の湯に行くには途中の金風呂か田元橋で接続する村営バスに乗り換えて行けばよいとのことであった.

バスはダム湖畔を縫うようにカーブしながら走っていく.湖の湖面が美しいが,この湖の下には移転によって水没した集落がある.石川達三の「日陰の村」には以下のような記述がある.

丹波・塩山方面への国道411号・青梅街道とは別れて,国道139号へ入り,小菅へと向かう.小菅川にもせせらぎが戻り,屹立とした山に囲まれた静かな清流のなかをバスは唸りをあげながら走っていく.そして山梨県となって金風呂となる.小菅の湯まで行くには,ボンネットバスの村営バスに乗り換えなければならないが,ダイヤによって金風呂で乗り換える場合と,さらに先の田元橋で乗り換える場合とがあるので,奥多摩駅に掲示してある時刻表で確認しておく必要がある.ここで間違えてしまうと足がなくなってしまう.今回は田元橋での乗り換えとなるので,もうしばらく乗車となる.

|

|

|

| 夏になると何かと話題になる神社である.

靖国神社は「戦時または事変において戦死・戦傷死・戦病死もしくは公務殉職した軍人・軍族およびこれに準ずる者」を国の認定のもとに合祀する神社である.軍人・軍族のみであり,戦争によって亡くなった民間人は祀られていない.歴史は古く,戊辰戦争(明治維新)において亡くなった人々のことを伝えるために明治天皇が「東京招魂社」という名前で明治2年に建立したものである.その後,明治12年に「国を安らかでおだやかな平安にして,いつまでも平和な国につくりあげよう」ということを込めて「靖国」という名前に改められた.西南戦争・日清戦争・日露戦争・第1次世界大戦・満州事変・支那事変と,それぞれの戦争で亡くなった人を「神様」として祀られている.現在,約246万柱の神様が祀られており,そのうちの約8割は第2次世界大戦で亡くなった方である. 靖国神社だけは戦前まで陸軍省・海軍省の直轄にあった.そういったことからも,靖国神社は特別な存在だったことがうかがえる.「日本の首相が公式に靖国神社へ参拝すること」が中国等の周辺諸国から問題にされるのは,東京裁判において第2次世界大戦のA級戦犯とされた人(東條英機など)が祀られている靖国神社に参拝するのはけしからん,という点である.ここまで話を進めてくると,東京裁判そのものが国際法に基づくものだったのか,サンフランシスコ平和条約第11条の解釈はどうなのか,といったことに話が広がっていき,議論の決着がつかなくなってくる.(詳しくは,靖国神社内にある,日本人が戦った歴史を正しく理解してもらうことを目的として建てられている(靖国神社社務所のパンフレットより引用)展示館「遊就館」にパンフレット等が置かれているが,客観的な目で観覧することを願う.) ただ,一般戦没者の遺族にとっては,国の至上命令のもとに尊い家族を失ったわけで,そういった方々への素直な気持ちでの慰霊は必要なことであろうと思う.戦争を引き起こし導いた者と,その戦争で亡くなった一国民の墓地を別々に設けて,それぞれ個人の自由な意志に基づいて参拝できるようにしたらいいのではないか,といった提案があがっている. ちなみに,本殿には戊辰戦争で朝敵とされた会津藩や西南戦争で反乱を起こした西郷隆盛は祀られていないが,境内の隅にある鎮霊社において,本殿に祀られていない方々と世界各国の外国人戦死者とともに,会津藩や西郷隆盛は祀られている.

|

小名浜港は有数の漁港でもある。カツオやサンマをはじめ、イワシやカレイなど約4.53万トン、水揚げ金額で約38億円が水揚げされた(平成11年)。現在の漁業は、漁船の保冷設備が良くなったこともあって、漁場の近くの港に水揚げされるのではなく、少しでも値段の高くつく漁港に行って水揚げをするということであり、力のある仲買人のいる港で卸すことが多いという。

平成12年度は温暖化等の影響なのか暖流の勢力が強いため、いわき沖ではサンマが不漁である。金華山より北では、平年並みの漁獲が得られているということである。

そんな漁業基地に必ずあるのが冷凍庫。製氷倉庫と魚の冷凍庫をお見せします。

製氷するための冷凍庫内へ。室温はマイナス10度。漁業に出かける船や魚屋で使用される。

長方形に積まれた氷

倉庫内にあった氷は、このコンベアーで運ばれて砕かれた後に、管を落ちて船に積まれる。

こちらは魚の巨大な冷凍倉庫。冷風のエアーカーテンをくぐるとマイナス30度の世界となる。鼻毛がすぐ凍る。

魚のかたまり。すべて凍っている。

凍っているサンマ。

アクアマリンふくしま水族館やららみゅうの物産館だけが小名浜港ではない。もっと重要な、本来の機能が小名浜港にはある。それは、工業地帯小名浜の物流を支える機能である。

石炭などの原材料を荷揚げする埠頭、資材などを運搬するコンテナ埠頭、石油を荷揚げする石油基地、硫酸などの危険物薬品をあげる埠頭、丸太・角材を荷揚げする埠頭など、港湾としての本来の機能も果たしている。

荷揚げされた石炭(粉炭)【7号埠頭】

荷揚げされた原材料等はシートで保護する。飛散防止と雨を防ぐため。【3号埠頭】

セメントの原料は船からポンプで直接輸送管で圧送されている。【4号埠頭】

木材が積まれている。最近は加工材が多くなっている。【藤原埠頭】

石油タンク【大剣埠頭】

外国船。オーストラリアからの船が最も多いが、遠くは南アフリカから1ヶ月かけてやってくる船もある。【藤原埠頭】

大剣外貿コンテナ埠頭。たくさんのコンテナが並ぶ。外貿の定期航路は韓国のみ週3便。内貿は仙台・小名浜・那珂湊を経て東京港へ週2便.【大剣埠頭】

2000年9月に導入されたガントリークレーン。【大剣埠頭】

The wholesale district of a cotton fiber (at Bakuroyokoyama)

|

|

| 日本橋馬喰町(ばくろちょう)・日本橋横山町(よこやまちょう),浅草橋周辺は各種問屋街が形成されていることで有名であるが,浅草橋駅南側に位置するこの界隈は,洋品や雑貨問屋街とタオル・靴下・紳士婦人服・呉服・生地などを扱う木綿・繊維問屋街が日本橋小伝馬町あたりまで続いている. 一般個人客には,小売りを行わない店もあるが,そのような店は,入口に張り紙がしてあり,扉が閉められていて個人客が気軽に入れそうな雰囲気にはなっていない.タオルは各種さまざまなものが売られており,おしぼりの類まで売られている.ぶらぶらと歩いてみるのも面白い.

|

Motorbike town (at 7 chome of Ueno)

|

|

| 自動二輪バイクに興味のある人にとっては,必ず足を運んだことのある街であろう.上野駅の入谷口を出て,首都高速と昭和通りの走る上野7丁目界隈に,オートバイの専門店街が形成されている.昭和通りの歩道には,単車・単車・単車・・・が路肩にはみ出しながら並べられており,品定めをしながらライダーたちが歩いていく.

|

The wholesale district of a Buddhist altar Buddha implement(at East Ueno)

盆提灯がならぶ |

|

| 日本最初の地下鉄・銀座線が走る浅草通り沿いに,仏壇仏具の問屋街が建ち並んでいる.稲荷町駅から田原町駅にかけての,東上野,元浅草界隈である.浅草通りの歩道を歩いていると,どこからともなくお線香の香りが漂ってきて,手を合わせたくなる気分になる.若者にはまだピンとこないかもしれないが,人生の年輪を重ねるうちにご先祖様の大切さが身にしみるようになり,この問屋街に足を運ぶようになるのだろう.

|

Ueno Park (the Ueno art woods)

|

|

| 馴染み深い呼び方は「上野公園」であるが,正式には「上野恩賜公園」という. この公園の歴史は古く,明治6年に大政官布告により公園に指定されたことが始まりで,日本最初の都市公園である.恩賜(おんし)公園のいわれは,大正13年に帝室御料地だったものを東京市へ下賜されたことにちなんでいる. 上野公園は起伏のある山手台地を利用して作られているが,上野駅から御徒町にかけてのアメ横の喧噪とは裏腹に,緑の木立に囲まれた静閑な雰囲気の漂う場所で,日本でも有数の美術館・博物館がずらりと並んでいる.そして,世界的に見て有名な美術展や展覧会をいつも開催しており,日本各地から芸術を求めて人々がやってくるところである.アメ横側と公園側で,これだけ駅前の雰囲気ががらりと変わるのも珍しい.

日本最初の動物園である「上野動物園」も,上野恩賜公園内にある.

上野公園には「鳩」がたくさん住んでいる.しかし,この鳩たち,人間に慣れているのか,人の頭の真横を猛スピードでビュンと飛び去っていき,あわやぶつかりそうになる.非常に凶暴だ! のこぎり演奏するひと,昼寝をするひと,住んでいる人,色々な人が上野公園には集っている.

|

(このページは2000年~01年に掲載したものです)

小名浜のテレビは、福島県でありながら福島のテレビは入りにくい。東京の4・6・8・10・12チャンネルの方が良く映るのである。福島のテレビで良く映るのは、NHK(福島版)と福島テレビ(フジ系)であり、それ以外は映りが悪く、見れるような状態ではない。当然、天気予報は関東のものが放映され、ここは茨城県の水戸を参考にして判断している。福島県にいながら、福島に居るような感じがしない。会津や中通りのことを忘れてしまいそうな、そんな所である。市民もみんな関東圏に目を向けて生活している。

いわき市のゴミ分別は、非常にややこしい。つまり、分別の種類が多く、全部で8分類に分けなければならない。リサイクルや環境という観点からはとても良いことなのであるが、よそから来た人間にとって、この分類になれるまでには、少々時間がかかりそうである。

8分類とは、

①缶類・ペットボトル(2週に1回)

②ビン類(2週に1回)

③燃えるゴミ(週2回)……生ゴミ・紙類・繊維類・やわらかいプラスチック(シャンプーの容器など)

④燃えないゴミ(4週に1回)……ガラス・せともの・蛍光灯・固いプラスチック(ビデオテープなど)

⑤小型家電製品・金属類(4週に1回)……ドライヤー・炊飯器・アイロン・ワープロ

⑥古紙類(4週に1回)……新聞紙・雑誌・段ボール

⑦廃乾電池(年2回)

⑧大型ゴミ(申し込み制)……重さ10kg以上50kg未満・大きさ60cm以上のものはすべて大型に該当

これらをそれぞれ透明なゴミ袋にいれて分別し、指定された日に出さなければならない。ゴミカレンダーにはカラフルな色分けがされている。

小名浜のドライバーは非常に荒々しい。いわきの中でも飛び抜けて運転の荒い地域ではないかと思う。何しろ黄色は「進め」、赤は「注意」といったところである。直進車がいるにもかかわらず右折をしてくるし、こちらが直進車なのにブレーキを踏まなければならないときがよくある。僕も負けじと、強引な右折を時々やってしまうが、怖いのは右折したときに歩行者や自転車が歩道を歩いていたときであり、対向車が来ていて右折したと思ったら人が歩いていた!なんてことに遭遇すると、もうどうしようもない、車にぶつかるか歩行者をひき殺すしかなくなる。

それから、福島ナンバーの車は、いわきナンバーの車にぴったりくっつかれてよくあおられるような気がする。いわきナンバーはたちが悪い。僕の車もいっそのこといわきナンバーに変えてしまい、たちの悪いドライバーに変身しようかなと思う今日この頃である。(いわきナンバーのかたへ、気分を悪くしないで下さい。ほんの雑談ですので…)

「いわき民報」これはいわき地方に発行されている「いわき民報社」発行の新聞の名称である。夕刊のみの発行で、地元の情報を新聞で発行しているのであるが、1ヶ月2150円で夕刊のみとなっている。テレビ欄も記載されているので、いわき民放のみを契約している世帯もあるのかなと思ってしまうが、メジャーな新聞ではないので、おそらく事務所などでの契約となっているのかと思う。サイズは夕刊フジなどと同様に普通の新聞よりもひとまわり小さいサイズとなっている。

内容は、「三崎公園北側と市道が直結・3年かけ街路を改良」とか、「気合いで冷水にザブーン・好間中早くもプール開き(4月12日付け)」などといった地元のローカルな話題が多く掲載されており、なかでも興味を引くのは、魚類の取引値などを記載した「市況」や、「魚海況速報」というタイトルで海況や漁況などの情報が天気図のような概況図とともに掲載されているところが、いかにも海の街いわきらしいところである。こうした地元コミュニティー新聞が民間の新聞社から毎日発刊されているのは素晴らしいことであり、いわき地方の独自の生活圏を作っていこうとする地域住民の意識の高さだと思う。なかなかこのような新聞を一民間新聞社が発行するということはあまり聞いたことがない。いわき住民のパワーを感じる。

小名浜市場の脇にはいくつかの市場直送の魚屋が立ち並んでいる。このあたりの魚屋はもちろん観光客目当てであるので、他の一般的な魚屋よりは少々値が高いという評判であるが、鮮度はよく、買った魚をさばいてくれたり、隣の食堂で食べさせてくれたりもする。店員も観光客慣れしており、駆け引きにも慣れており、客としては少しでも値を負けさせて買いたいところであるが、なかなか、つい店員のペースにのせられてしまい、気がつくと全部食べるのに何日かかるのか、山のように魚を買ってしまう羽目になる。

日本では外国のように交渉によって価格を決めるという習慣がないので、なかなかこつがつかみにくいが、ここの魚屋では値札はあるものの、交渉によってはサービスが付加されることがある。そのポイントとして、値段を負けてくれと交渉するのではなく、あと1匹つけてくれとか、となりのコレを1つサービスしてくれ、といったことで負けさせるのがポイント。値段を下げるのではなく、ブラスアルファーのサービスを要求する。こうすると店側も結構すんなりと納得する。また、1個で150円のものの場合、2つ買うから250円にして、3個買うから350円ではどう? などといった交渉も有効である。また、夕方4時~5時頃は店の閉まる時間帯であり、たたき売りが行われる。店のおっちゃんも「やけくそ」になっており、1400円のカレイが700円になったり、3匹1000円のイシモチが5匹で1000円になったりする。こうなってくると、いままでの値段はなんだったのか?と思ってしまうが、これにのせられた僕は、でかいイシモチをつい5匹も買ってしまったのだが、冷静に考えると1週間毎日イシモチを焼いて夕食のおかずとして食べないと処理できないことに気づいた。普段食べる魚は、スーパーのパックを買った方がお得である。

当然、いわきにもパチンコ屋は星の数ほど存在する。持ち玉で台移動自由、終日無制限、といった店が多い(交換率はまちまち。等価もあれば2.5円もある)のであるが、おもしろいのがドル箱の積み方。たいていドル箱は縦に4つまで積み、5箱目から隣の列に積み上げていくのが多いが、いわきでは、横に平らに4箱まで並べて、5箱目から2段目となって、また横に並べていくのである。なかなか賢い。これは考えるに、店側がたくさん玉を出しているように見せかけるための作戦である。縦に並べるより横に平面的に並べた方がぱっと見、多く出ているように感じる。明治団地の近くにある「大将軍」、小名浜の「つばめ」、なんだか中華料理店のような「珍萬(ちんまんと読む。野田というところにある珍萬は「のだちん」と呼ばれている)」、「ダイエー」や「ジャンボ」といった日本海側系のパチンコ店は見当たらない。

いわきには常磐交通という民間バス会社がバス事業を展開している。常磐交通は高速バス事業にも力をいれており、いわきから東京、仙台、郡山・会津若松、福島へとネットワークを展開している。

JR線との競争もあって、割引率の大きい回数券を発行するなどして、シェアを高めようと努力しているのであるが、そんな中で、東京線にはさらにお得になる特殊回数乗車券というものが発行されている。その名も「のっぺのっぺいわき、とくとくスタンプ24」。最初に乗車した日から1年以内に24回乗車すると、次回片道乗車券が無料になるというもので、高速バスでこのようなサービスをやっているところは数少ない。なかなか面白いのがこの「のっぺのっぺいわき」というネーミングである。「のっぺ」という訛りを表現しているところ、強い郷土精神といわきのアイデンティティー、そしてある種フロンティアスピリットが感じられる。実際、バス会社のもくろみは、いわきに住んでいる人に対して東京に行く際にバスに乗ってもらうために、あえて親しみをもつ訛りを用いて、繰り返し乗車してもらえるような回数券を発行したことであろうと思う。別にフロンティアスピリットでもなんでもないと思うが、見方によってはそのように感じることもできる。

この雑誌はいわきの情報を掲載した月刊誌である。地域コミュニティの情報誌として、コンビニ等で300円で売られている。東京や大阪、名古屋で売られている「週間ぴあ」の地方版であり、いわきにおけるイベント情報や映画、飲食店の紹介などが掲載されている。この手のタウン情報誌が発行されている都市は、札幌・青森・盛岡・秋田・山形・仙台・福島・郡山・宇都宮・新潟・長野・富山・静岡・浜松・岐阜・和歌山・奈良・岡山・広島・島根・香川・松山・徳島・高知・福岡・長崎・熊本・大分・佐賀・宮崎・鹿児島・沖縄となっており、1つの道府県で3つ発行されているのは福島県のみである。ちなみに次号の特集は「アクアマリンふくしま~小名浜熱風セレナーデ」となっている。

いわきでも、運転代行は一般的な交通システムのひとつである。

東京や大阪などのように電車で移動できるところでは、お酒を飲んだあと、夜遅くまで走っている電車で最寄り駅まで行き、そこからタクシーなどで帰ることができるが、車で移動することが主な交通機関となっている地方都市では、お酒を飲んだ後は、運転代行によって帰ることが多い。つまり、行きは自分で運転してきた車を駐車場に入れ、飲んだあとに代行を呼んで、車の置いてある駐車場まで連れていってもらい、自分の車を代行運転手に運転してもらって帰ってくる。その時、代行運転手を帰りに乗っけていくために、後ろにもう1台の車があとをついてきて、代行運転手はその車に乗って戻っていく。つまり、2人がかり2台がかりのサービスである。

2人がかりのサービスなので、タクシーより高いのだろうと想像するが、タクシーよりも若干安く帰ることができる。このあたりの仕組みはちょっとよくわからないが、酒を飲むときは、バスで行ってタクシーで帰ってくるよりは、自分の車で行って代行で帰ってくる方が得である。(近場の場合はどうかわからないが)

料金の仕組みには2通りある。ひとつは、タクシー会社が運営する代行で、こちらは距離によるメーター制となっており、駐車場の無料券や4000円以上20%割引券を発行するなどしているが(無料券や割引券は飲み屋でもらえる)、割引券がないとちょっと割高になる。もうひとつは代行専門の会社で、こちらは乗車前に交渉によって料金を決定する仕組みになっている。日本でもこのように交渉によって料金が決まるシステムがあったのかと、日本の新たな側面を発見し驚いた(タイに行くとトゥクトゥクという交渉制の三輪タクシーがあり、言い値の半額まで下げさせないと相場の値段にはならない乗り物がある)のだが、だいたい相場は決まっており、事前にその料金を友人知人に聞いておいて、乗車前に「2000円で○○まで大丈夫?」などといった具合で交渉し、料金が決定する。ただ、相場を知らないと高い値段で交渉することになるのかなと思うが、おそらく代行会社の今後の評判につながってくるので、そうボッタクリの値段をふっかけてくることはないだろうと思う。ただ、なにせ酔っぱらい相手の商売、泥酔している乗客によっては……?(いつもタクシー会社の代行を使うので、よくわからないが…)

毎年8月第1土曜日は小名浜港(1号埠頭(ららミュウ)と2号埠頭(アクアマリン)の間)で花火が打ち上げられる。題して「いわき小名浜ミュウ花火大会」。15000発の花火が打ち上げられるというから、規模は大きいほうである。そして、今年初めて小名浜の花火大会を見物した。どの花火大会でもそうであるが、段々と打ち上げられる玉数が多くなってくるのが8時過ぎあたりからであり、小名浜でも例外ではない。3発同時打ち上げの尺玉(これが5回連続するからすごい。15発連発)、スターマイン、海中花火と、かなり見応えのある花火大会であった。ただ、一言いわせてもらえば、もう少しフィナーレの打ち上げ花火を盛大にやってもらいたかった。打ち上げ時間を1時間半位にして(現在は19時~21時の2時間)、打ち上げ玉数を減らさずに密度の濃い花火を上げれば、もっと感動するのではないだろうか。

花火終了後の人々で埋め尽くされたアナーキー状態の港湾道路も見応えあり。午後11時近くまで渋滞は続いていた……。

いわき弁の特徴として、語尾に「け」や「げ」をつけることが多い。例えば「行くか」というのは「いぐけー」、「そうかい」は「そうげー」という具合。この「け」は茨城県の北茨城や水戸でも聞くことができるので、やはり浜通りは茨城からの影響が大きい地域なのだろうと思う。小名浜のラーメンも細面で、水戸ラーメンといわれている細面とよく似ている。

いわきで冷し中華を注文すると、必ずカラシの他にマヨネーズがついてくる。食べる前に混ぜて食べるのである。ラーメンやご飯にマヨネーズを混ぜるのと同じ次元の話であり、初めは「うっそー」と思ったが、これがなかなかいける。これについては、ルーツなどはよく分からない。ただ、会津地方では、マヨネーズはついてこない。いわきのコンビニにいくと、冷やし中華の中にはマヨネーズが入っていないので、1本20円のチューブマヨネーズがすぐ横に置いてある。このことについて、情報をお待ちしています。

このネーミング、インパクトのあるデパートである。いわき市の中心部「平(たいら)」にある、いわき市民なら誰でも知っているデパートである。いわき市民に限らず、耳にしたことのある人は多いはずで、ジャンボ宝くじでは必ず1等がでる「大黒様の宝くじ」で全国的(東日本といったほうが正確か?)に名の知れたデパートである。東京の電車の週刊誌の中吊り広告でも「大黒様の○○」などといって特集が組まれたこともあった。昭和45年開店(現在地での開店。創業は明治34年)とあって店内はちょっと古い感じが否めないが、シャネルやバーバリーの店舗が入っているところなど、いわきの高島屋(いわきの三越でもいいが)といった感じである。大黒屋という名前からは想像もつかないが。また、地下1階の食料品売場では、コーヒー豆販売所のとなりではコーヒーを、さらに紅茶売場のとなりではティーカウンターで午後の紅茶を味わえるのも本格的なデパートの証である。

屋上には大黒魂神社が祀られており、1階で宝くじを買って屋上で拝めば大当たり間違いなしである。店内は「がらがら」でも宝くじ売場だけは人が絶えない、それが大黒屋デパートである。ちなみに福島県のご当地デパートを紹介すると、郡山は「うすいデパート」、福島・会津若松では「中合デパート」といったところが、同じような系統のデパートではないだろうか。

大黒屋デパートの北側に新川公園というグリーンベルト地帯がある。おそらく、川を埋め立てたのか道路を廃止して公園にしたのか、細長い公園が平の町を東西に貫いているのであるが、そこの広場で毎週日曜日になるとフリーマーケットが細々と開催されている。衣服やがらくた(と言ってしまうと怒られるかもしれないが…)をはじめ、朝取れたての野菜や漬け物、ケーキなどを販売しており、なかなか楽しい。規模は非常に小さいのであるが、こういった光景があるとなんだかほっとするのは自分だけだろうか。中心市街地を活性化させる意味でも、もっともっと盛大にフリーマーケットが開催されることを思う。(店を出す人がいなければ話にならないのだろうけれど…) 同時に、ストリートパフォーマンスや海辺で開かれているライブ演奏などもやってみてはどうか。ただし、周辺住民から騒音についての苦情が殺到するような気もする。

76.2MHz、このFMは福島県内のコミュニティーFMの周波数である。県内でコミュニティFMを開局しているのは、福島市のFMポコ、会津若松市のFM愛’s(FMあいづ)、そしていわき市のSEA・WAVE(シーウェーブ・FMいわき)である。これらのミニFM局は日中の一部と深夜の時間帯は東京のJ-WAVE(FMジャパン)を流しているのだが、それ以外の時間では地元ならではの番組が放送されている。

天気予報は勿来・小名浜・田人・遠野・湯本・平・三和・川前・小川・久ノ浜の10地区の気温やピンポイント予報が行われ、交通情報は主要交差点における各方面毎の渋滞情報を「国道6号、泉滝尻交差点、平方面は、信号1回待ちの渋滞が発生しております」などと言う具合にきめ細かく伝えている。某放送局のいつも同じ交差点だけが、ただ単に渋滞していますと放送されているのに比べよっぽど地元にとって有益な情報を提供している。また、リクエストされたコメントでは、「私の彼は植田のがんこラーメンで8丁目をたいらげる人です」などとジモピイでないと、何を言っているのかわからない会話が流れたりもする。(植田のがんこラーメンでは、辛さに応じて1丁目から8丁目まであるらしい。)いわきをドライブの際は、ダイアルを76.2MHzに合わせてみましょう。

小名浜2号埠頭の先端、アクアマリンふくしま隣にあるアクアマリンパーク。ここには面白い演出がなされている。

ひとつは「Umi-Tsukushi」と呼ばれるもので、地中から飛び出している伝声管と通して、今現在のナマの波の音や海中の音を聞くことができるものである。背の高い管から低い管まで10本立っているので、大人から子供まで楽しむことができる。耳を近づけると、「ちゃっぽんちゃっぽん」と音が聞こえてくる。夜になるとライトアップされ、音の強弱によって光が強くなったり弱くなったりし、ムード満点のベイエリアとなる。

もうひとつが「Wave Wave Wave」と呼ばれるもので、波の様子を構造物で表現した地上の波で、この波の上に乗って下を眺めると、本物のうち寄せる波を見ることができる。

これらの施設は、アクアマリンふくしま(2号埠頭)の先の方にあるので、気をつけて見ないと見過ごしてしまう。ぐるりとアクアマリンを一周すれば、必ずお目にかかれる。

いわきから東京へのアクセスは、JR常磐線の特急スーパーひたち号を利用するか、常磐高速を走る高速バスに乗るか、または、マイカーで東京に行くか、の3パターンがある。JRの場合、定刻に早く到着できるが運賃は高い。特急指定席片道で6390円もかかる。一方の高速バスは、多少の渋滞が発生するが、いわき駅-東京駅が約3時間であり、電話予約なので席も確保されており、なにより運賃が片道3350円と破格の値段で乗車できる。さらに、4枚綴りの回数券を購入すると、1片道あたり2750円となる。

僕も東京へ行く場合、いままでJRを一度も使ったことがなく、高速バスのパークアンドバスライド方式を利用して、バス停近くにある無料駐車場に車を置いてバスを利用している。

いわきから東京へ行く場合は、常磐交通の予約センターに電話を入れて、便指定を受けなければならない。座席は自由であるが、便だけの指定を受けるものである。これを受けてない場合は、空席があれば乗車させてもらえるが、予約が満席の場合は最終乗車地の勿来ICのバス停でのみ、空席があれば乗車させてもらえる。

一方、東京駅から乗車する場合は、電話での予約はやっておらず、直接足を運んで、東京駅のバスチケット売場か東武トラベルの窓口にて便指定の予約を受けなければならない。しかし、東京駅からの便の場合は、たいてい直前の購入でも乗車することができ、混雑するのは午後3時以降のいわき行なのであるが、その時間帯は午後7時まで30分おきに発車しているので、満席の場合は、次のバスに乗ればよい。

土日などの休みの日には、いわき発の午前中の便が増便(2台)され、そのバスが帰ってくる東京駅午後3時以降の便も増便されていることがほとんどである。また、金曜日の午後5時以降のいわき発東京行(東武)は、増便されないので満席になることが多く、金曜の夜に東京に向かおうと思っている場合は、早めの予約が必要である。

いわきの公衆浴場などに行くと大抵置いてある瓶牛乳が木村牛乳のパスチャライズミルクである。木村ミルクプラントは、いわき市平下神谷にあるプラントで、近くの説明板には、

「阿武隈山系の豊かな自然の中、安全で良質の飼料で育成された、健康体のホルスタインから朝一番で搾った新鮮な生乳を100%使用しています」

と書かれている。さらに、

「製法は昔ながらのパス殺菌法(パスチャリゼーション)で、本来ミルクがもっている特性を壊さないよう時間をかけて、優しく、やさしく低温処理しました。一般に市販されている普通牛乳(120~130度殺菌)、加工牛乳(脱脂粉乳使用)、LL牛乳(140~150度殺菌)に比べ自然の栄養素が生きています。このミルクは工場直送です。」

とある。いわき市で生産された牛乳を、温泉に浸かった後にごくりと飲みほすのが、真の「いわき人」である。

平と小名浜の中間地点に、鹿島というところがある。平と小名浜を結ぶ県道を「鹿島街道」と呼ぶのは、この鹿島から付けられた名前であろうと思うが、この鹿島に巨大なショッピングセンターが存在する。それは、鹿島ショッピングセンター。建物は一つであるが、その中身はでかい! ダイエーとエブリアがキーテナントとして入っているが、ダイエーはご存じスーパーであり、エブリアは小さいテナントを集めた駅ビルのような感じの専門店街である。とにかく、なんでもそろっており、本屋・クリーニング屋・薬・洋服・パン屋・酒屋・たこ焼き屋・スーパー・ゲームセンター・花屋・文房具屋、銀行郵便局のCD…、まさに巨大デパートと言った趣のショッピングセンターである。ダイエーの品揃えも豊富で、近所のヨークベニマル(福島県版イトーヨーカドーである)などのスーパーと比較しても品揃えが多い。ただ、ちょっと難点は気軽に車を置いて買い物がしづらい点で、日曜などは駐車場が混雑しており、店に入るまでが一苦労。ダイエーが優勝した日には、大混雑すること間違いなしである。

鹿島にはショッピングセンターの他にも、鹿島ブックセンターといういわきでは一番大きいと思われる本屋や、中心市街地を寂れされる元凶の大規模小売店舗が建ち並んでいる。昔は鹿島街道のことを、ラブホテル街道などと呼ぶ時代もあったそうだが、いまとなっては飲食店や商業施設がぎっしり建ち並ぶ健全で賑やかな街道となっている。

武田鉄矢のバンドではない。福島県小名浜港利用促進協議会(共催:いわき市、小名浜港整備促進期成同盟会)が主催する、小名浜港を見学するツアーである。クルーズ船での洋上からの港見学、漁業基地、大剣コンテナ埠頭などの物流機能、アクアマリンふくしま水族館の見学を1日かけて行う市民(県民)のための勉強会である。参加費は2000円で昼食付き、参加資格は福島県内に居住するか通勤通学する15歳以上の人で、港への直接的な業務の関わりのない人となっている。

年に1回開催され、今年(2000年)で3回目となるそうだが、応募者が240人あって、抽選の結果40人が選ばれた。幸運にも当選したので、この海援隊に参加した。

各施設に関わりのある人から港湾の機能について詳しい解説があり、漁業から物流、親水機能まで、小名浜港を幅広くコンパクトに見て回れ、今まで気がつかなかった港湾の機能について知ることができ非常に有意義であった。詳しくは、「小名浜港の点風景」のページに掲載してあるのでご覧いただきたい。いわき市ではこういった市民のための研修会(いわき宇宙塾など。後頁に掲載予定)を積極的に行っており、参加費も安くて非常にお得である。まちづくりの基本はそこに住む住民なので、自分の居住する地域を理解することは、大変いいことだと思う。ただ、参加している年齢層が、5~60歳台のご夫婦と40歳台のおばさま方が非常に多い。これからを担う若い人がほんのちょっとだけいて、現状を見て考えてもらいたい3~40歳代の世の中を担っている男性諸氏の参加は少ないようである。つまり、日本のサラリーマンは忙しいのである。

(このページは2000年~01年に掲載したものです)

Personal computer town (the Akihabara electricity town)

|

|

| 秋葉原電気街といっても、地区によって得意分野がある。パソコン関係の店が建ち並んでいるのがパソコン街である。中央通りを渡ったところの路地裏に広がっている。パソコン本体はもちろんのこと、改造用パーツ、ソフト、中古パソコンなどなど、ここにくるとレアなものを手に入れることができる。

|

Mom-and-pop candy store wholesale district (at Nippori)

|

|

| 日暮里駅を降りて、左側の木造住宅の密集している地区の中に、所狭しと駄菓子屋が軒を連ねて出現するところがある。昔なつかし(自分にとってであるが・・。子供にとってはまさに”今”だろうと思う)の駄菓子が並べられており、思わず足を止めてしまう。店員とお客の間では、「これはニューバージョンの新作ですよ。」などといった会話が繰り広げられ、駄菓子の世界でも新しいモデルがあるのだということが理解できる。 駅を降りても看板が一切出ていないので、場所がわかりづらいと思うが、噴水のあるロータリー広場を左に歩いていくと長屋のような問屋街は存在する。思ったよりも小さくこじんまりとしており、下町らしい風情を感じることができる。 この問屋街の成り立ちは,終戦後の闇市においては露天で販売していたところから始まる.その後,昭和27年の区画整理によって現在の長屋のような店舗になり,最盛期の昭和3・40年代には大変な人で賑わった.正式には日暮里菓子玩具問屋街という.ところが,駅前再開発事業により本年(2004)度中には,建物を取り壊す工事が始まる予定となり,この駄菓子屋問屋街も姿を消すこととなった.現在7店が営業しているが,2店は店をたたみ,残り5店が新しい再開発ビルの中で営業を行う予定となっている.

|

|

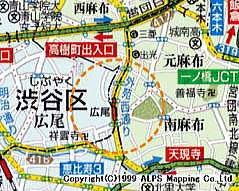

| 東急トランセ・代官山循環線は、渋谷駅から代官山を循環して戻ってくる小型の路線バスであり、平成10年7月より運行を開始している。「路線バスでは2~3停留所の距離だけれど、歩くと15分以上はかかる」といった距離の地域の裏通り的な狭い道路(路地といったほうが適切か)を走っていく。料金は150円(休日は100円となる)。武蔵野市でムーバスという100円の近距離バスを走らせたところ、これが好評を得て全国的に近距離のミニバス運行に火がついている。このようなミニバス(コミュニティバス)は、現在あらゆる都市で試験運行が行われているように思う。今後の去就に注目したい。 さらに、この東急トランセの特徴は、運転手がすべて女性であるということ。女性らしいきめこまやかなサービスが見られるに違いない。 |

|

| 広尾・元麻布・南麻布界隈は、近くに各国大使館があることもあって、外国人が多く歩いているエリアである。そして、一度は住んでみたい高級住宅・マンションが建っている場所でもある。外国人居住者向けのスーパー「National(ナショナル)」があり、明治屋があり、神戸屋のパンがあり、となかなかハイセンスで落ち着いた気分を味わえる街である。ここを歩いていると、自分もおしゃれでかっこいい男になれた気分になれるから不思議である。 そんな広尾にここ数年オープンしているのがオープンカフェである。最近は、広尾に限らずどこの街にもオープンカフェがオープンしているが、フランス・パリのようなオープンカフェが最も似合うのは、ここ広尾界隈だけである。

|

世界貿易センタービルから見た東京タワー |

|

| 東京タワーを知らない人はいないだろう。東京のランドマークである。 昭和33年に完成した東京タワー、本来の目的は、テレビやラジオ、業務無線等の電波を関東一円に飛ばす総合電波塔なのである。東京タワーの持ち主も、そのものずばり「日本電波塔株式会社」。高さは333mで自立鉄塔としては世界一、150mに大展望台、250mに特別展望台がある。

東京タワーの下には、東京タワービルが存在しており、お土産屋や名店街、蝋人形館、水族館、トリック・アートギャラリー等がある。

夜になると日付の変わる午前0時までライトアップされる。昔は、鉄塔のラインに沿って電球が取り付けられている電飾のライトアップだったように思うが、現在のライトアップは、下からライトを照らしてタワー全体を光らせるものとなっている。夏と冬では色が異なっており、秋~冬~春にかけてはオレンジ色っぽいものが、夏は白っぽい色となっている。 |

|

|

| サンシャインシティーは、東京拘置所(戦後米軍に接収されて以来「スガモ・プリズン」と呼ばれていた)の足立区小菅移転に伴ってできた跡地を再開発したものであり、昭和53(1978)年に地上60階、240mの日本一(当時)の超高層ビル・サンシャイン60の完成と同時に、サンシャインプリンスホテル・ワールドインポートマート・専門店街アルパ・プラネタリウム&国際水族館などを備えた複合施設である。

日本一高いビルもさることならが、日本一高いところにある水族館などが目玉となり、日本全国から観光客がやってきて、サンシャインシティーは一躍脚光を浴びる施設となった。この再開発の中には、オフィスをはじめホテル、会議や展示のできるコンベンションセンター、商業娯楽施設などが複合して入っており、日本における最初のミックスドユースの再開発と言っていいだろう。このような再開発手法を日本に浸透させるきっかけを作ったことはもとより、サンシャインシティーは東京の中に位置する「池袋」という街全体の地位向上に大きく貢献した開発である。 週末になると溢れんばかりの人が、池袋駅東口からサンシャイン60通りへとなだれ込み、そのまま東急ハンズ脇の地下歩道へと吸い込まれていく。日本一高いビルが東京都庁へと変わり、そして現在は横浜のランドマークタワーとなってしまった今、サンシャイン60の話題は以前に比べると少なくなってきているようである(サンシャインへ寄るはとバスツアーも少なくなってしまった)が、ナンジャタウンのオープンや、屋上である61階(スカイデッキ)を開放して最も高い位置の空気を肌で感じることができるようにするなど、イベント盛りだくさんで訪れる人を楽しませてくれる。

サンシャインシティーに最初に行ったとき、なんと楽しい夢があふれるビルなのだろうと思った。そのひとつが、噴水広場である。地下1階から地上3階までを吹き抜けにして、その下に噴水とステージをつくり、上の階の人からも下のステージを見れるようになっている。初めてこれを見たときは、小学生ながら感動したものである。しかも、音楽に合わせて噴水のパターンが変化するというのも面白い。天井まで突き抜けるような大噴水になると、周りから歓声があがる。

|

Ebisu Garden Place (redevelopment of a beer factory former site)

|

|

| 恵比寿ガーデンプレイスは、サッポロビール恵比寿工場の跡地に1994年に開業した、ミックスドユースの複合再開発である。 敷地内には、サッポロビールの本社をはじめ、オフィス地区、レストラン街、デパート、映画館、東京都写真美術館、ホテル、そして住宅まで、職・住・商が一体となった再開発である。都心では、インナーシティー問題として、夜間における居住人口の減少が問題となっており、近年の再開発では必ずといっていいほど、居住地域が併設される開発が行われるようになっている。

サッポロビール恵比寿工場は、日本における最初のビール発祥の地であり、1889年に創業が開始された。恵比寿駅もビール出荷のために設置されたものであり、駅の名称もエビスビールからとってつけられたものである。近年は、増産における工場敷地の手狭及び環境基準の強化により対応できなくなり、移転(千葉県船橋)によって閉鎖したのである。

事業主はサッポロビール㈱、運営管理はエビスガーデンプレイス㈱が行っている。イベントなどを随時開催しており、中央の広場ではヨーロッパ民族衣装の生演奏などが行われており、日本でもこのような光景が見られるのは非常にうれしい。ロンドンのアップルマーケットのようである。また、サッポロビールということもあって、新発売のビールの無料サービスが振舞われたりすることもあり(GW中)、ビール党にはたまらないものとなっている。

恵比寿麦酒記念館というビールの博物館がある。入場は無料であり、ビールの製造工程や歴史について展示が行われている。その中で、ビールの利き酒ならぬ利きビールがあり、400円を払うと4種類のビールを飲み比べることができる。

恵比寿ガーデンプレイスの開発テーマは「水と緑」である。敷地内には水の流れと緑の木立が配置されており、「ガーデンプレイス」との名のとおり、庭をイメージして設計が行われている。

|

An azalea in the Komagome station

|

|

JR山手線の駒込駅は、切り通し構造となっており、その法面(のりめん)には「ツツジ」が植えられている。そして、毎年5月になると濃ピンク色のツツジの花が、ホーム両側に広がって、乗客の目を和ませている。都内のJR線の車窓から季節が感じられる花としては、ツツジのほかに、サクラ、アブラナなどがあるが、駒込駅のツツジは最も鮮烈に目に飛び込んでくるものである。この季節、駒込駅に電車が到着すると、車内の色彩が一瞬変化する。

|

‘HATO BUS’ (sight-seeing tour bus)

|

| 旅に出かけると大抵の街(世界中どこでも)には日帰りの定期観光バスが走っている。定期観光バスは、自分の旅プランに合わせて見所をコンパクトに見てまわれるので便利である。そんな定期観光バスを東京で運行しているのが「株式会社はとバス」である。鮮やかな黄色いボディーに「HATO BUS」と描かれた赤文字のバスは、非常に目立つペイントである。はとバスの歴史は古く、今年(2001年)で創業52周年(1949年創業)とのことである。

はとバスのツアーは実に様々なコースが用意されており、初めて東京を訪れる人のためのコースから、最近流行のお台場やアクアラインへのコース、桜の名所めぐりや屋形船、夜景見物、有名ホテルでのディナー、歌舞伎鑑賞、ヘリコプターツアー、トップレスショー、ニューハーフショーなどなど、東京に住んでいる人にとっても多彩なコースが用意されている。一日コースから、半日コース、ナイトコースと時間も好みに合わせて選択でき、また、外国人観光客のための英語ガイドツアーも用意されている。(英語ツアーは浜松町駅・世界貿易センタービルからの発車となる) はとバスのりばは、東京駅・新宿駅・浜松町駅・上野駅・池袋駅・渋谷駅にあるが、メインとなるのりばは、東京駅丸の内南口となっており、ほとんどが東京駅からの発車である。東京駅のチケット売場に行くと、電光掲示板にずらずらと発車コースと空席状況が表示され、東京にはこんなに「はとバス」が走っているのか、と驚いてしまう。発車のラッシュ時(9時、13時、17時頃)には、何台も連なったはとバスが、東京駅南口ののりばにずらりと並んでいる。 また、はとバスでは系列ホテル「銀座キャピタルホテル」の宿泊プランを組み合わせることができるコースもあり、これを利用すれば1泊5500円(コース代別)で東京に宿泊することが可能であるが、曜日限定なので利用の際は注意が必要である。(とはいっても、ナイトコース+宿泊プランのセットの場合、月・金・土・日・祝休前日限定となっており、土曜日に利用できないということはない。)

参考までに、ツアーを一部紹介する。たまには黄色いはとバスで新たな東京を発見してみてはいかがでしょうか。

|

Tennouzu Isle (City area redevelopment)

|

|

| 天王洲アイルは、日本で最初に民間デベロッパーによって開発された大規模な開発事業である。「大規模な開発を民間で行った」というところに、天王洲アイルの特筆される部分がある。首都高速1号(羽田)線と浜松町駅と羽田空港とを結ぶ東京モノレールを中央に挟んで、スフィアタワー天王洲とシーフォートスクエアの高層ビル群を配しており、それらの高層ビルは歩行者専用のペデストリアンデッキによって相互につながっている。テレビドラマのロケ地としても使われたことがあるように、お洒落でハイセンスなムードを味わうことができ、オフィスとしてはもとより、ホテル・レストラン・ショップ・喫茶店・郵便局・写真屋・ファーストフードなどがテナントとして入っているミックスドユースの開発である。いろいろな店があるのであるが、それらが非常にコンパクトにまとまっていて、人間の尺度にほどよくフィットする。お台場に飽きてきたら、天王洲でデートといったコースはお奨めである。夜になると芸術的なライトアップにより、さらにムード満点の空間が演出され、ますますデートコースにもってこいのエリアとなる。

是非とも、夜に訪れて下さい。 |

Asukayama Park and three museums (at Oji)

|

|

| 飛鳥山公園は北区民のシンボルである。JR京浜東北線や東北本線に乗っていると、鬱蒼とした緑が車窓に広がるのがわかる。公園の歴史は古く、徳川8代将軍「吉宗」が庶民の行楽のために桜の木を植えたことからはじまる。それ以来、桜の名所として、花見シーズンになると夜な夜な宴が繰り広げられるのである。王子にある小学校の写生大会や低学年の遠足は、必ずといっていいほど飛鳥山公園であった。首都高速中央環状線(王子線)の工事で、公園の上空を高架橋で渡す計画があったが、区民や環境団体の反対を受けて地下トンネルに工法が変更され、飛鳥山の自然環境は守られることになった。現在、トンネル工事は鋭意施工中である。

飛鳥山には1998(H10)年3月に開館した3つの博物館がある。 ちょっと余談になるが,製紙会社の沿革について記してみたい.現在,北海道の苫小牧にある王子製紙は,この王子に存在したから付けられた名前であり,王子製紙の創業者は渋沢栄一である.明治時代に苫小牧に移転したのち,戦後になって過度経済力集中排除法によって「十條製紙」「本州製紙」「苫小牧製紙」に分割され,今の王子にある施設を引き継いだのは十條製紙であった.その後,十條製紙は合併によって「日本製紙」となり,苫小牧製紙は「王子製紙」の名前を復活させて本州製紙と合併し,現在に至っている.駅前のサンスクエアビルは十條製紙(現日本製紙)グループが引き継いで運営しており,かつてはスケートリンクも存在していた.つまり,今の王子周辺にある製紙関係の施設は「日本製紙」であり,「現王子製紙」ではないのであるが,複雑に分割・合併を繰り返してきた製紙業の歴史を辿ると,製紙会社は「王子」から出発したことになるのである. 飛鳥山から明治通りの反対側(歩いていくとなると、駅前の歩道橋を越えて回らなければならない。王子駅北口の公園側)に音無親水公園という素晴らしい公園がある。日本の都市公園100選にも選ばれ、音無橋のアーチと音無川のせせらぎが心を和ませてくれる。玉子焼きで有名な割烹扇屋もこの近くにあり、江戸時代には扇屋から音無川の渓谷と紅葉が眺めることができる行楽地であった。音無川は、石神井川の飛鳥山下を通る隧道の通水によって豪雨時以外は使われることがなくなっていた河川であった。

|

‘Kojunsya’ building (at 6 chome of Ginza)

|

|

| 銀座6丁目の中央通りから1~2本JR線側に入ったところに、交詢社ビルディングが建っている。「建っている」と現在形で話ができるのもあとわずか、まもなく取り壊される運命にある。既に、解体用の仮設の壁がたてられ、ビルにはネットがかけられて、あとは入居者が出ていくのを待っている感じである(H13.3現在)。 交詢社ビルは昭和4年に建てられ、設計者は横河工務所の横河時介、当時流行のアールデコを意識した設計となっている。戦前の重厚な古き時代の銀座を象徴する建物として、広く親しまれてきたが、平成11年度の耐震調査等の結果により、取り壊されることが決定されたようである。 交詢社とは、福沢諭吉が設立した1880年創立の社交倶楽部であり、知識を交換し世務を諮詢することから命名されたという。

1階には「ピルゼン」というドイツ風ビアホールが営業されており、建物内部の重厚な雰囲気を味わうことができたが、店員さんによると、もう既に立ち退きの話がきていて、今すぐにでも営業をやめなければならないのであるが、ぎりぎりまで頑張って営業しているとのこと。しかし、6月(H13年)までが限界でしょうと話していた。残念な限りである。この店のトイレにいくと、いかにも昭和初期の建物であるというタイムスリップした雰囲気を肌で感じることができる。

古き良き時代のビルがまたひとつ消えることになる。 そして,取り壊されて跡形もなくなり,現在は新しい交詢ビルディングが建っている. |

豊ヶ丘4丁目までの行き方

多摩センター駅バスターミナル8番のりば 全路線が豊ヶ丘4丁目停車 約15分

A:豊ヶ丘・貝取南近隣センター

B:歩車分離(車道と立体交差)

C:タウンハウス(低層集合住宅)

D:鶴牧近隣センター

E:富士見通り(道路の軸線上に富士山が存在)

F:タウンハウス鶴牧(3つの公園を環状につなげ、その内外に住宅を配置)

G:鶴牧東公園

H:グリーンメゾン鶴牧(メニュー方式による中層住宅)

I:プロムナード多摩中央(プラス1住宅)

J:多摩中央公園

K:パルテノン多摩(多摩市総合複合文化施設 大小ホールと展示室、ギャラリー等)

L:多摩ヴァンサンカン(多摩ニュータウン展示室)

M:都市センターの中心地

N:多摩センター駅前広場(ペデストリアンデッキを配して、徹底的に歩車分離を図る設計)

O:東京都立大学(イタリアの山岳都市をイメージさせるような設計)

P:宮上中学校(学校も周辺の景観イメージに合わせて設計)

Q:ベルコリーヌ南大沢(マスターアキテクト制による、強烈な個性ある中・高層住宅)

三徳前バス停より南大沢駅までバスで約10分

|

★ベルコリーヌ南大沢 1989(H1)年入居開始

★ライブ長池 1990(H2)入居開始

開発の行われる前の多摩NTは、畑や山が広がるのどかな丘陵地であり、このような街に大変身するとは、誰も想像していなかっただろう。その当時の写真や様子は、多摩ヴァンサンカンの展示室にて公開されている。タヌキやキツネがでそうな、雑木林であった。

参考文献 |

|

1980年代前半 住環境の向上を図るため、多摩NTにタウンハウス(低層集合住宅)が建設された。多摩NTで最初にタウンハウスが建てられたのは諏訪地区(1979年)であり、続いて4年後に鶴牧地区で建設された。また、入居者がメニューの中から自分で設計するフリースペースを含んだ、メニュー方式による中層住宅も登場した。 ★タウンハウス諏訪 1979(S54)年入居開始 ★タウンハウス鶴牧 1982(S57)年入居開始 ★グリーンメゾン鶴牧 1983(S58)年入居開始

1980年代後半 この時代になると、アイデンティティー(個性・その人らしさ)を重視した街づくりが現れるようになってきた。プラスワン住宅と呼ばれる、通りに面して開かれたもう一つの部屋(フリースペース)を持つ住宅が登場し、キャラクタープランと呼ばれる、個性的な間取りが考え出されるようになった。また、マスターアーキテクト制を導入して、街全体を調和のあるデザインに設計された開発も登場した。 ★プロムナード多摩中央(プラスワン住宅) 1987(S62)年入居開始 ★ファインヒルいなぎ 1988(S63)年入居開始

参考文献 |

(出典:「多摩ニュータウン」パンフレット)

|

多摩ニュータウン(以下多摩NT)は東京都南部の多摩丘陵に位置し、標高150m前後、多摩市を中心に稲城市、八王子市、町田市に及ぶ東西14km、南北2~4kmの大規模な住宅開発地域である。京王相模原線を利用することにより、新宿から約35分で結ばれており、大都市東京のニュータウンとして、大阪の千里ニュータウンとともに、大都市の住宅供給を行ってきた開発である。 1960年代、日本の高度経済成長によって東京圏は都市化が急速に広がっていき、大量の勤労者が流入していった。それに伴って、住宅宅地需要が増加していき、中心市街地の地価の高騰によって、郊外である多摩地域でも無秩序な開発(スプロール化)が進行していった。このことから、居住環境の良い宅地・住宅を大量に供給することを目的として、1965(昭和40)年、「新住宅市街地開発事業都市計画」が決定、計画人口約30万人、総面積約2980haの多摩NT開発が行われることになった。

多摩NTの宅地開発は、施行者が土地を全面買収して宅地造成などを整備する事業(新住宅市街地開発事業という)と、所有されている土地を換地という手続きによって区画形質の変更を行って宅地としての利用を増進する事業(土地区画整理事業という)によって行われている(道路や下水道などの整備は関連公共施設整備事業によって行われている)が、多摩NTでは前者の土地を全面買収することをメインとして宅地造成をしており、歩車分離を徹底させた(ラドバーン方式)道路構成やバランスのとれた建物や公園の配置など、開発設計思想の反映された個性と魅力のある面的な住宅開発がされている。 新住宅市街地開発事業の施行者は、都市基盤整備公団(前住宅・都市整備公団)、東京都住宅供給公社、東京都によって行われている。 1970年代前半 多摩NTで最初に入居開始された地区が諏訪・永山地区であり、その翌年に入居開始されたのが和田・愛宕東寺地区である。「安く良質な住宅を、早く大量に供給する」という時代であり、箱形の中層住宅(5階建て)が平行に建設され、ポイントには高層住宅(14階建て)も建設された。 ★諏訪・永山団地 1971(S46)年入居開始

1970年代後半 ★貝取・豊ヶ丘団地 1976(S51)年入居開始

公団住宅の入口は開放的で入りやすい。それは、居住者以外の人も入りやすいということであり、そういう構造上のこともあってか、公団の団地というのは、壁への落書きやエレベーターボタンのいたずら(ライターでプラスチックのボタンを溶かしてしまう)が多いように思う。

新住宅市街地開発事業で整備された区域内では、中学校区を基本的な単位として、幹線道路を境界に「住区」と呼ばれるブロックに分けられている。

参考文献 |

The fish market in Tsukiji (inside market)

築地市場正門 築地市場正門 |

|

| 「築地の魚河岸」は有名である。それは、築地に東洋一の取扱量を誇る中央卸売市場があるからである。現在の築地の魚河岸(築地では青果も取り扱っている)は、関東大震災後に江戸時代より日本橋にあった魚市場を海軍兵学校跡地に移転したことに始まる。中央卸売市場の中を「場内」と呼ぶが、場内では小売りは行わずに原則として仲卸業者へのみの販売となる。小売りは「場外」と呼ばれる晴海通り沿いの市場で行っている。

築地に来たら、絶対に場内へ入ってみるべきである。この中に一歩足を踏み入れると、ここが日本なのか!と驚くほど威勢と活気と躍動感に満ちあふれており、気分が高揚してくる。この場内の風景を眺めていると、つくづく日本もアジア人だなと感じずにはいられない。とにかく、けたたましくて騒々しい。東京のエネルギーを十分すぎるほど肌で感じることができる場所である。 この築地市場は都市計画市場として位置づけられているが、場内の老朽化や手狭な敷地を解消するために、平成24年に豊洲への移転話が決定しており、この計画に反対運動も起きている。築地の魚河岸が過去の話として語られるときが、もうすぐそこまでやってきているのである。また、移転先の豊洲の埋め立て地において、土壌にベンゼンやヒ素などの有害物質が検出され、安全性の面からも移転反対の議論が沸き起こっている。 ちなみに、場内へは誰でも入ることができ、外国人観光客の姿も目にすることができる。一般者が見学するには、一段落する午前9時過ぎがちょうどいい時間であろう。が、ぼやぼやしていると場内を走っているリアカーやターレット車と呼ばれる三輪自動車にひき殺されそうになるので注意すること。すきがあればどんどん割り込んでくるし、待っているだけではいつまで経っても通路を横断することはできない。ぼけっと立っていると「ちょっとどいてー」と大声をかけられることになる。邪魔をしないように・・・。 動画コーナー 場内の様子1 (交差点の喧噪) 交通整理員が役目を果たしているのか・・・?不明. 場内の様子2 (交差点の喧噪)

場内の様子3 (建物内の喧噪)

|