| 「六本木ヒルズ」は,民間デベロッパーとしては国内最大級の市街地再開発事業である(施行者:森ビル).施工区域面積11.6ha,東京ドーム9個分(東京ドームグラウンドの広さを基準とした場合)の広さを持つ.事業開始から実に17年の歳月をかけて,2003(平成15)年4月25日オープンした.再開発前は狭隘な道路が残る市街地であり,防災上難点のある地域だった.その六本木六丁目地区に第1種市街地再開発事業を導入し,地権者は従前における権利と同等の権利を新しい六本木ヒルズ内の敷地で受け取る「変換変換方式」によって,見違えるほどの立派な地区が完成した.

六本木ヒルズ内には,オフィスや商業地域の他に,映画館などの文化施設,居住スペースとしての高層住宅も配置されている.現在行われる再開発事業では,都心・オフィス地区への人口回帰ということを狙った職住一体となった再開発事業を行う事例がほとんどであるが,この再開発もミックスされた複合再開発となっている.都市計画の事例としてはとても興味深い歴史に残る再開発事業であろう.

なお,2003年9月21日まで,森タワー52階ギャラリー(展望台1,500円の他に1,000円の入場料がとられる)にて「世界都市」展が開かれている.そのなかでは世界七都市の高層化の事例を精巧な模型を使って紹介していることの他に,この六本木六丁目の再開発事業についてのパネル展示があり,従前の街の様子のビデオや,再開発事業の歴史などが丁寧に紹介されている.都市計画に興味ある方は一見の価値がある.

地下鉄六本木駅からは直通の地下道が通じている.

駅から来るとこの「メトロハット」内のエスカレーターで地上にでることになる.

森タワーの周りには水が流れている.

オープンスペースには緑が欠かせない.

大きな「クモ」のオブジェが・・・

建物の隙間からは東京タワーが見える

六本木ヒルズの中心的な高層ビルが「森タワー」であり,最上階には地上250mから大都市・東京を360度眺めることができる.この森タワーのエレベーターは世界初の最高技術を用いた超高速エレベーターとなっている.乗っているだけでは「静かだな」「揺れが少ないな」などということしか理解できないが,実は上下2つの「カゴ」を持つダブルデッキ・二階建てのエレベータなのである.

さらに驚いたことに 場所によって上下階の高さの違いをクリアーするために,上下2つのエレベータ(カゴ)の間には「パンタグラフ」と呼ばれる調整装置が入っており,停止する直前のわずか2秒間で間隔の調整が行われているという凄いエレベーターなのである.

このことは言われないと気づかないが,ちょうど僕の乗っているときに途中で止まったのにドアが開かないことがあり,エレベーターガールの人が「下のエレベーターが止まって乗降しているため一時止まっております」という案内によって初めて気づいたのであった.

ちなみに開発を行ったエレベーター会社は,エレベーターを世界で初めて開発した「OTIS(オーチス)」である.(個人的にはオーチス社エレベーターのファンである.個性的なエレベーターが多い.ちなみに福島県庁の古いエレベーターもオーチス社製である)

六本木ヒルズの中心的な高層ビル「森タワー」の52F展望台

現代建築の素材であるガラスをふんだんに用いている

眼下に広がる東京タワー

快晴のときの眺め

屋外デッキに出ることができる

(現在はなくなっている)

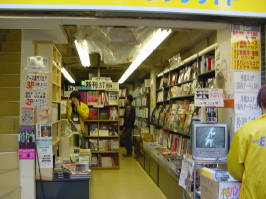

森タワーのショッピングゾーン

光をふんだんに取り入れた空間設計となっている

温もりを出すためか,所々「木」が使われている

全体的には,鉄とガラスとコンクリートの,いかにも現代の建築である

敷地内には「毛利庭園」も設けられている

せせらぎ

屋外ステージもある

こちらから眺めると,南欧山岳のようなイメージに感じる

J-WAVEのけやき坂スタジオ

東京FMの渋谷スペイン坂に対抗している.

レジデンスゾーンの高層住宅

ベランダには緑化のための

「コンクリート製プランター」

が置いてあった

レストラン

麻布警察署の前

よっぽど道を尋ねられるのか,手書きの張り紙がしてあった.

|