青松浜は,湖南に位置し舟津浜の西側に位置する浜である.県道を突き進むと行き止まりにこの浜がある.猪苗代湖の背景に磐梯山がそびえ立ち,冬になるとハクチョウやアヒルが多く見られる浜である.

テントを張る人も多い

うっすらと霞の中に「磐梯山」が見えるのがわかりますか?

駐車場

松の植わる木陰もある

湖南には湖岸沿いを走る県道がある

穏やかなビオトープ(湿地帯)のような湖岸(鬼沼)もあり,湖南ではまた違った猪苗代湖を見ることができる.

志田浜は猪苗代湖の中で最も賑わいのある浜であり,大型観光施設が浜に隣接して建ち並んでいる.国道49号線沿いで大型駐車場も完備されているので,ちょっと立ち寄って猪苗代湖を眺めるのにはとてもよい.

ボートも乗れる志田浜.昔は花火大会も行われていたが,渋滞による緊急車両への影響が出るとのことで,もう20年以上も前だが中止された.高速道路も開通したことだし,なんとか復活してもらいたいものである.

みやげ物屋や店舗が多くある.

天気がよければ,この方角に磐梯山が望める.足こぎボートにも乗ることができる.

国道49号線沿いに立つ「自由の女神」ならぬ,「栄光の女神」! JR磐越西線の臨時の猪苗代湖畔駅前である.

夏の期間のみ,電車が臨時で停車する.

志田浜は国道49号を横断してすぐ目の前にあるが,JR線の車窓からは猪苗代湖はほとんど見ることができない.

◆角川日本地名大事典より◆

耶麻郡猪苗代町上戸の北,小坂山山麓にある猪苗代湖湖岸.磐梯朝日国立公園のうち.すぐ背後に小坂山が迫る浜で,天神浜ほど遠浅ではない.ここより見る緩やかな松林の湖岸線の後ろにそびえる磐梯山は最高に美しい.年中にぎわいをみせるが,夏季は特に水泳やキャンプでにぎわう.

| 志田浜 | 上戸浜 | 浜路浜 | 横沢浜 | 舘浜 |

| 舟津浜 | 青松浜 | 秋山浜 | 青松ヶ浜 | 崎川浜 |

| 中田浜 | 小石ヶ浜 | 長浜 | 蟹沢浜 | 三城潟 |

| 白鳥浜 | 天神浜 | |||

| 安積疎水 上戸水門 |

十六橋水門 | 長瀬川 | 翁島港 | 湖南港 |

猪苗代湖は福島県のほぼ中央に位置し,琵琶湖・霞ヶ浦・サhttps://f-banchan.net/lake_inawashiro_okinajimaport/ロマ湖に次ぐ日本第4位の大きさを誇る大きな湖である.南北約13km,東西約11kmの楕円形の湖盆をなしており,標高は514m,最大水深は約94m,1周は55.3kmである.猪苗代湖の水質(COD)は日本一を達成してたこともあり,酸性の綺麗な湖を誇っている.

◆角川日本地名大事典より◆

耶麻郡猪苗代町・会津若松市・郡山市の境界にあり,わが国第4位の面積をもつ湖.磐梯朝日国立公園のうち.南北14.2km・東西最大9.8kmの卵形の輪郭をもち,水面高度514m,最大深度94.6m・平均深度51.5m,透明度14.5m,湖岸長49km,面積103.9km2である.

湖盆の形をみると湖岸部は緩やかな傾斜をもつ湖棚状を呈し,特に長瀬川~長浜間では深さ2.5m・幅2~3kmの浅い湖棚が続き,湖の中央は,それより急に深くなっているが,水深80m以深は平坦な湖底平原状になっている.湖底から縄文時代の石錘などがみつかっている.

湖の成因は,この湖水の広がる猪苗代盆地の形成過程と深くかかわっており,第四紀の初めの頃,東縁を南北に走る川桁断層の活動による断層角盆地の生成にはじまり,最新世(洪積世)末頃の翁島泥流の堆積,排水口の堰止めと湖水位の上昇(湖面の拡大),排水河川日橋川の下方浸食による湖水位の現高度への低下(現湖水域への縮小)という形成史が明らかにされている.このような地形発達の道筋を証拠づけるものとしては,猪苗代湖の等深線の形状から推定される湖底地形,湖面の急速な上昇を物語る枕水湖岸線と長瀬川三角州の成長,旧高湖面下につくられた湖岸段丘面や湿地などがあげられる.

流入河川として長瀬川が最大で,湖水がpH4~5の弱酸性を示すのは,この河川水のためであり,魚種は少ない.排水口は北西隅の戸ノ口にあり,日橋川となって西流する.

湖水は東部で安積疎水が取水し,郡山盆地の灌漑・発電・工業用水・飲料水に,西部では会津若松市の飲料水・灌漑水・水力発電等に幅広く利用されている.夏は水泳に,冬はハクチョウの飛来する湖として会津の観光地の1つになっている.湖の北西端に唯一の島,翁島がある.

入口 |

|

| 都心にこれほどまでの「森」があったとは驚きである. 小石川植物園は,「東京大学大学院理学系研究科附属植物園」というのが正式名称で,東大の付属機関なのである.もとは五代将軍の徳川綱吉の別邸だったところを,江戸幕府が小石川御薬園として薬になる植物を育てるようになったのがはじまりで,明治に入ってから東京帝国大学の付属施設となって植物学研究所として一般に公開されるようになったものである.日本最古の植物園であり,面積約16万m2,東京都指定の旧跡となっている.園内は,都内のコンクリートジャングルからは想像も出来ないほどの大きな樹木や木々の茂みがあって,また普段あまり見ることのできない植物が見られることから,さながら本物の植物図鑑を観察しているようである.都会の喧噪がいやになって緑が見たくなったときには,とても心が落ち着く場所である. |

入場券(330円)は入口向かいの 昔ながらの「タバコ屋」で買うところが面白い. |

園内はかなり広い.入口は一カ所(白山2丁目)しかない. |

ソテツも見られる(左). 植物にはプレートで名前が記載されているので分かりやすい. |

「ただの草」に見えてしまうが,当然ながら1つ1つに名前がある. |

木漏れ日の中を・・・ |

日本庭園があって,そこから背後に広がる樹林の迫力は圧巻である. |

日本庭園の隣りにある「東京大学総合研究博物館小石川分館」 旧東京医学校本館で1876年完成の建物であり,国の重要文化財に指定されている. 当初は東大構内にあったが,1969年に移築再建されたもの. 一般公開されているので中に入ることが出来るが, 一旦,出口専用の門から植物園の外に出てからでないと入れない. (一度,外に出てしまうと,外の道路で入口まで戻らなければ再び入れない) |

都心とは思えない |

「精子発見六十周年記念」 イチョウの話である |

温室もあるが,温室の一般公開は限られている. 原則毎週火・水曜の午後1~3時までのみ(祝日は入れない) |

休み処(売店)もあって,ソフトクリームが食べられる |

「分類標本園」 植物の多様性が理解しやすいようにと, 東アジアの高等植物約500種をズラズラと 分類体系に従って配列(植栽)しているもの なかなか面白い.学術的な展示である. |

「薬園保存園」 こちらは,御薬園時代の薬用植物約120種を栽培している |

|

地下鉄の駅からはちょっと離れているので, 都バス上60系統 大塚駅-上野公園 白山2丁目下車が便利である |

環八側からみた商店街 |

|

| 二子玉川と自由が丘の街に挟まれて,東急文化の香りが漂うこじんまりとした上品な商店街が「ハッピーロード尾山台」である.尾山台商栄会商店街という名称が組合の正式名称となっている.東急大井町線の尾山台駅から環状八号線にかけて,緩やかな坂が一直線に続く商店街で,平成元(1989)年に現在のような石畳のブロックが敷かれた道路となった.この石畳ブロック,特に車道の石畳は敷設当時はハイヒールの「かかと」が挟まって女性にとっては歩きにくいとの評判が多かった.でも,その後も取り壊されることはなかったので,今では商店街に溶け込んでいる.まるで,ヨーロッパの中世の都市のようだ. これと言って特徴があるわけではないが,周辺は芸能人や著名人が多く住む等々力・尾山台の高級な住宅街であることもあり,下町の雑多な商店街というよりは,上品な雰囲気が漂う落ち着いた商店街となっている.落ち着きのあるちょっと高級な,でも生活感のある雰囲気を,まったりと味わいたいのなら一度歩いてみることをお奨めする.隣の等々力駅の近くには「等々力渓谷」などもあるので,その帰りにでも寄ってみるのも良い.自由が丘や二子玉川からも電車で数駅で近い.尾山台駅から商店街を抜け環八を越えてまっすぐ行くと,東急グループ五島育英会の私立東京都市大学(旧武蔵工業大学)があり,さらにまっすぐ行くと多摩川土手となって,川の向こう側は神奈川県川崎市となる. ちなみに,商店街の駅を背にして道路右側は「等々力1・2丁目」,道路左側が「尾山台2・3丁目」となっている.午後4時から6時までは歩行者天国となる. |

尾山台駅 踏切があって,改札がそれぞれのホームの端にある いかにも私鉄の小さな駅といった感じである |

駅側から見たハッピーロード尾山台 |

歩道 |

車道はこんな感じ |

オシャレな店構えが多い中, このような昔ながらの豆腐店もある |

中華料理「娘娘」 呼び方は「ニャンニャン」 大学の通学路となっているので,ラーメン店も多い |

喧噪から離れて,品のある独特な雰囲気である |

ナチュラルローソンもある 美容と健康をサポートする品揃えのローソンだとか 自然派志向の商品が並べられている この店の商品は,全て店内左の机で食べることが出来る |

やっぱり,「オーボンヴュータン」は外せない フランス菓子の店 非常に有名である ケーキは店内カウンターで食べることもできる |

というわけでケーキを食べてきた コーヒーはエスプレッソで,ミルクはついてこない ケーキにナイフとフォークがついてきた!(右) とにかく味の融和が素晴らしいケーキである |

|

|

マンションの1階などにテナントとして入る アニメ・同人誌ショップ |

|

| 最近なにかと話題になる「乙女ロード」であり,東京を紹介するガイドブックにも紹介されるようになっている場所である.しかし,初めてここにやってくると,「えっ,いったい何処が乙女ロードなの?」と気づかないことが多い.「ここが乙女ロードだ!」といった存在感がないのである.でも,こっそりと,そして脈々と存在しているところが,この乙女ロードを象徴しているように感じる. 「乙女ロード」と呼ばれるところには,主に女性向けアニメや同人系ショップが数軒建ち並んでおり,休日になるとアニメや同人誌を求めて,女性のみならず男性も訪れる地区である.サンシャイン60の西側にあり,トヨタのアムラックス展示場の隣りにある.秋葉原や中野ブロードウエイと並び,現代のオタク文化を感じることのできる場所である. |

狭い路地裏といった感じではなく, 広い道路沿いの開放的な空間である. |

アニメショップや同人誌ショップが建ち並んでいる |

こちらはビル丸ごとアニメショップとなっている 各フロアー毎に「青年系」「少女系」「少年系」「キャラクター」などと分野が違っている |

The Meiji Life Insurance Co. building

背後に「丸の内マイプラザ」が建った 明治生命館 |

|

| 明治生命館は,1934(昭和9)年に完成した洋風建築物である.昭和に建てられた建物としては初めて1997(平成9)年に国の重要文化財に指定されている.主なデザインは古典主義様式でまとめられており,圧巻なのは5階までを貫いているコリント式の柱が建ち並んでいる外観である.戦時中は館内の金属の多くが供出され,戦後はGHQ(連合国軍最高司令官総司令部)による接収が行われ,1956(昭和31)年にアメリカ軍から返還されるまで,対日理事会が現存する会議室で行われていた.(参考までに,マッカーサーがGHQ本部を置いたのはここではなく,近くの第一生命館である) その後,2001(平成13)年からのリニューアル工事によって,隣接する30階建ての明治安田生命ビルの完成(2004年)とあわせて「丸の内マイプラザ」として一体的な開発が行われ,古き良き建物を可能な限り忠実に残して「明治生命館」は残り続けている. ちなみに,明治生命は明治以降の丸の内地区の開発を行ってきた旧三菱財閥グループであるが,2004年1月に旧安田財閥グループの安田生命と合併し,明治安田生命保険相互会社となっている.しかし,この建物の名称は「明治安田生命館」とせず,「明治生命館」としているところに,三菱グループの譲れない心の魂みたいなものを感じる. この明治生命館は,土曜日と日曜日の11時から17時まで,入場無料で一般公開されている. |

コリント式列柱の建ち並ぶ外観 目の前に国道1号・日比谷通りが走る 写真の裏手には皇居のお堀がある |

重厚のある外観である. ランタン型の照明器具も渋い |

入口の文字が「館命生治明」となっている |

土日のみ,見学コースが設けられて会議室などに入ることができる. 入場無料. |

「エレベータで2階へ」との警備員さんの指示により受付のある2階へと向かった. エレベータは東洋オーチス(現日本オーチス)社製のクラシックなもの 1階ホールにあるシグナルコントロール盤は貴重な操作盤だとか. つまり1階の操作盤で呼ボタンに応じて3台の籠を運転管理していた. |

受付でバッチをもらって見学者ルートへ 電球の明かりが,ほんのりと暖かい感じである |

2階から1階までは吹き抜けとなっており, 1階は明治安田生命の「丸の内お客様ご相談センター」となっている. 平日は,ここがお客様との相談窓口となる 大理石がふんだんに使用されている |

GHQ接収時代に,米・英・中・ソの4カ国代表による 対日理事会が開催された会議室 最高司令官のマッカーサーもこの部屋で会議に参加した |

応接室 |

食堂.右の写真は食事を運ぶ配膳用のリフトらしい. |

1階は,お客様ご相談センターとなっている. |

|

|

東京駅丸の内口近く(三菱ビル)から無料巡回バスでくることもできる 丸の内マイプラザで下車.バスは15分間隔. 日の丸自動車興業㈱で運行 |

|

|

戸山公園の散策路 |

|

| 戸山公園は,昭和29年に開園した面積約18万m2(両地区合計)の都立公園であり,明治通りを挟んで大久保地区と箱根山地区に分けられている.箱根山地区は,山手線内で最も標高の高い「箱根山」(標高44.6m)があり,ちょっとした登山(というほどの標高ではないが)を味わうことができる.江戸時代に尾張藩の徳川光友が東海道五十三次に似せてつくったという池泉回遊式の戸山荘庭園があり,その中心にあった築山が現在の箱根山となっているのである. また,箱根山の麓は明治6年から終戦まで陸軍兵学校や軍医学校などの軍施設があったことでも有名で,戸山といえば陸軍というイメージを持つ年配の方も多い.その陸軍施設のひとつである「旧陸軍軍医学校防疫研究室」も設置されていた(現在は国立感染症研究所となっている)が,ここでは細菌兵器を造るための人体実験を行っていたらしく,1989年には頭と腰の人骨だけが不自然な形で約100体ほど発見され,過去の凄惨な歴史を感じる場所でもある.そんなことからなのか,心霊スポットとしても話題の多い公園である. 戸山公園へは,都バスだと池86系統の池袋駅東口-新宿追分-渋谷駅に乗車して大久保通り停留所で下車,地下鉄では都営大江戸線東新宿駅または東西線早稲田駅で下車が便利である. |

公園そのものは不思議な形をしている 公園の周りは都営戸山ハイツアパートに囲まれている つまり,戸山ハイツに囲まれたグルーピングの中に公園がある感じ |

公園のようす.右の写真はいきいき広場 |

近くの早稲田大学の空手部は, 公園のスペースを使って練習「気合い!」を入れている |

花を育てる「花の広場」 |

スポーツ広場ではキャッチボールなどをしている |

せせらぎもある |

「箱根山-陸軍戸山學校址」と刻まれている |

箱根山頂上への登山口 といってもすぐに頂上となる |

頂上からの景色 夏は葉が生い茂り,遠くは何も見えない |

戸山教会の下階に残っている遺跡. 周囲には説明の看板など全く立っておらず, 樹木の茂みの中にひっそりと佇む様子はかえって不気味なのであるが, これは,終戦まで使われていた陸軍戸山学校将校の集会所だったと伝えられている. 公のガイドブックなどではほとんど紹介されていない遺跡である. |

周囲は都営戸山ハイツアパートで囲まれている もともと「戸山ハイツ」と言えば,米軍の兵舎払い下げ資材で昭和24(1949)年に建てられた 約1000戸の都営木造アパートのことで団地開発の元祖ともいわれた. 今の都営アパートは昭和45年から鉄筋コンクリート造りに建て替えられたものである. |

都心の団地商店街でもシャッター化が進んでいる |

The remembrance alley and the grilled chicken alley (Shinjuku West)

思い出横丁入口 |

|

| 新宿駅西口と青梅街道との間にJR線路際に広がる闇市的な雰囲気の飲食街が「思い出横丁」と「やきとり横丁」である.新宿西口商店街となっており約80店舗で構成されている.新宿ゴールデン街と雰囲気は似ているが,こちらの方はバーやスナック街というよりは,カウンターで定食などの定食とやきとりとビールでちょっと1杯といった感じの店が連なっている.新宿ゴールデン街といい,思い出横丁といい,戦後の新宿マーケットの闇市を彷彿させる雰囲気が十分残っている貴重な空間でもある. いまだに再開発されなかったのは,この雰囲気の場所で営業を続けたいという店主の強い思いがあり,なかなかまとまらなかったという経緯がある.しかし,平成11年の火災をきっかけとして,店主たちの意見が賛成へと傾いていき,再開発ビルの準備組合の設立となり,この雰囲気を残した新たな計画が進められている. |

狭い路地にはやきとりのにおいが漂っている 定食などを食べられる店もある |

食堂では懐かしの味が味わえる |

なんかビールが飲みたくなってきた! |

トイレは共同のようで, 迷路のような路地を歩いてたどり着くことができる |

やきとり横丁は,思い出横丁の隣りにあって JR線路に沿って建ち並んでいる. 東口のアルタ前とつなぐ地下歩道ガード下への入口がある. |

青梅街道の新大ガード西交差点にある入口 決して入りづらい雰囲気ではない |

日が暮れるとこんな感じ |

西口から出て青梅街道に歩いていくと アーケードに案内看板が出ている. |

新宿ゴールデン街 |

|

| 戦後マーケットの露天街の雰囲気がそのまま残る飲屋街が新宿ゴールデン街である.新宿区役所と花園神社に挟まれた区域に存在している.昭和24年に,屋台による飲み屋街の移転命令を受けて現在の歌舞伎町1丁目に移ってきたのが始まりで,昭和33年の売春禁止法が制定されるまでは「青線」地帯として賑わっていた.その後,青線の廃止によって飲み屋やバーの連なる地域として再出発していき,昭和40年頃にゴールデン街という名称が生まれたという.全盛期には200軒程度あった店だが,今は150軒程度になっている. 一般的に新宿ゴールデン街と呼ばれている地域は,南側の新宿ゴールデン街商業組合による「新宿ゴールデン街」と,北側の新宿三光商店街振興組合による「花園街」から成り立っている.串刺しに6本の細い道路が走っており,4店程度が1つの建物となる長屋がびっしりと建ち並んでいる.かつては,やくざや暴力団が支配する怖い街・常連さんだけの飲屋街などといったイメージがあったが,最近は若い人が店を経営しているところもあり,世代交代も進んでいることもあって,少しずつ活気を取り戻している.作家や文化人と称する人々が常連として,議論を深めた場所でもある. 夜になると賑わうであろうこの地区の,まだ喧噪前の昼の様子をお届けする. |

マップ.小さな店が軒を連ねている. 北側(青色色)が花園街.南側(赤色系)が新宿ゴールデン街. |

こちらは花園街.見た目にはどちらも同じ雰囲気. ただ,花園街の方が,長屋建物の長さが長く, 8店程度が1つの棟となっている. |

東京でこのような狭い路地を見られる地域は 少なくなってきた.防災上は問題なんだろうが・・・. |

これは,集中管理?している「火災受信所」 各店からの火災報知を一括して知らせるシステムらしい. |

花園街の北端より撮影 隣りには,バブル期の地上げによって駐車場と化した空き地が広がる |

靖国通りの交差点からは「四季の路」の遊歩道が整備されている. ここはかつて都電の線路が走っていたところ. 昔は店の裏側で都電の走りゆく音が聞こえたのだろう. ゴールデン街へはここから入っていくと行きやすい. |

長屋と長屋の間にある路地 すれ違うのがやっとの幅である. |

JR水道橋駅から通じる入口 |

|

| 東京ドームを中心として㈱東京ドームが運営する一連の施設を東京ドームシティと呼んでいる.平成12(2000)年よりこのような名称に変更し,ホテルなどの開業によって今までの後楽園のイメージを一新している.東京ドームをはじめ,かつての後楽園ゆうえんちだった「東京ドームシティアトラクションズ」,東京ドームホテル,フィットネスクラブや天然温泉のある「ラクーア」,昔からおなじみのJRA・WINS(場外馬券場)・ボーリング場のある黄色いビル,ボクシングやプロレス・笑点が収録されている後楽園ホールのある青いビルなどが,JR水道橋駅前に広がっている. かつて後楽園球場(ドームが完成する前の球場)があったとき,旧後楽園ゆうえんちの傘が開いてゴンドラが落下する乗り物・パラシュートにのると,ちょっとの時間であるが巨人戦の球場のグラウンドを外から見ることができて,子供ごころに嬉しく思った想い出がある.当時は,松本・篠塚・原・クロマティ・中畑・吉村・・・といったメンバーだった(懐かしい). |

2000(平成12)年にオープンした東京ドームホテル |

旧後楽園ゆうえんちのアトラクションズ |

都心の遊園地なので狭隘な空間に スリルあるマシンが設置してある |

後楽園といえば「WINS」である |

黄色いビルは,そのまんま「黄」色に塗られたビルである |

東京ドームはメインの施設である |

ベースボールショップを見ると球場に来たなと思う メガホンと背番号シール(黒と白がある,これを重ねて貼ると 影が出来てかっこよかった)をよく買ったっけ! 後楽園球場時代は紙吹雪もOKで, 新聞紙を切り刻んで持っていき, ホームランが出るたびに周りの人に配って大はしゃぎしていた. |

東京ドームホテルと「パラシュート」 |

|

|

芝にも東照宮がある |

|

| 記念すべき東京考察No.200号は,今の東京の基礎を江戸文化で築いた徳川家康を祀った神社となった. 東照宮とは徳川家康を祀った神社のことである.ここ芝の東照宮は,もともと増上寺内の安国殿にあったが明治初期の神仏分離によって現在の場所に移ったものである.現社殿は戦災で焼失したのちの昭和44年に再建されたものである.東照宮創建時に徳川3代将軍家光が植えたという「手植え」の大きなイチョウが社殿の右側に存在している(写真なし). |

社殿 |

日本文化である |

芝公園(南側) |

|

| 芝公園の案内図を見てみると,不思議な形のした公園であることがわかる.もともとは,中心にある増上寺も含めた区域が芝公園であったが,戦後の政教分離政策によって境内の部分が除かれて,現在のような環状の公園になったのである.日本で最も古い公園のひとつで,明治6年に開園し,ケヤキやイチョウなどの大木が見られる.施設としては野球場とテニスコートもあるが,明治35年に備えられたものであり,東京における公園に運動施設を設けるといったことの始まりだという. また,園内には芝丸山古墳もあり,都内最大級の規模をもつ前方後円墳である. なお,お送りする写真は古墳のある南側部分のみの撮影とした.気温が35度近くあり暑すぎて回りきれなかった! |

芝公園の案内図 増上寺を囲むようにして緑色の公園が配されている |

ちょっとした庭風なところもある |

古墳に抜ける山道 木陰にはいると涼しくなる |

都心で緑の中を歩くとほっとする |

円山稲荷大明神 増上寺が移ってきたときに本尊を守護するために 桑名から江戸までお供されたいわれによる |

芝丸山古墳 ぱっと見ただけでは「ただの山」である 原形はかなり削られてしまっており, 5世紀前半の築造といわれている 遺体や副葬品なども不明.南武蔵の統一的な首長の墳墓とされている |

急な石段で登っていくことができる ちょっとした都心のハイキング |

上は広場になっている |

いろいろな撮影が行われるためか 営利目的に映像を無断で撮影することを禁止する看板が立っている 恐らく公序不良ビデオを撮影するのを禁止しているのだろうと思われるが・・・ |

背景に東京タワーが写る増上寺 |

|

| 増上寺は浄土宗の七大本山のひとつで,上野の寛永寺とともに徳川家康の菩提寺として有名であり,徳川将軍家の墓所もある.徳川家の霊廟は戦災時に焼失してしまい,現在の大本堂も1974(昭和49)年に整備されたものである.三門や黒門などは焼失をまのがれた施設である. 現在は芝公園にぐるりと囲まれるように増上寺が存在している.昔は増上寺も含めて芝公園と言っていたが,戦後の政教分離によって境内の部分が除かれて,今のような形態となった.東京タワーが近くにあることから,外国人観光客の姿もよく見かけることができる. |

芝大門 門の下には車が通っている |

三門 |

水盤舎 手などを洗うところ |

ブッシュ槙 米国第41代ブッシュ大統領が副大統領の時(昭和57年), 来日した際に参詣し植樹したという木 |

大殿 中に入ることが出来る |

大梵鐘 徳川家綱の命により奥方のかんざしなどの寄付を集めて 江戸で初めてつくられた鐘だとか |

増上寺会館 寺務所 |

東京タワーはこんなに近い |

|

大殿の裏には,徳川将軍家墓所がある (扉があって中には入れない) |

Akasaka Japanese-style restaurant ” Kinryuu ” building

金龍の床の間 |

|

|

| 赤坂にあった料亭「金龍」は,政界や著名人によく使われた高級料亭である.おそらく一見さんはお断りの店であったであろう.時代の流れにより,派閥接待や料亭遊びが減少していったこともあり,ついにこの金龍も閉鎖を余儀なくされることになった.夜になると店の前にはVIP用の黒塗りの車とボディーガード兼警備員が物々しく集まっており,赤坂を代表する光景でもあった.閉鎖された金龍の建物は,日本の伝統的数寄屋建築の近代化に努め,近代数寄屋を開拓した建築家吉田五十八先生の息のかかった芸術的建築物であり,非常に価値ある建物なのであるが,取り壊しが決定されており,店主のお計らいによって最後に若手人気陶芸家の展覧会が開かれた.その展覧会の模様と一般人!?は入ることのできなかった料亭建物の内部を公開する. なお,閉店当時は建物を取り壊して一部を移転保存するとのことであったが,建物をそのまま活用し,料亭ではなくレストランパブ「赤坂金龍」として2009(平成21)年に再オープンすることとなった. |

| 【いただいたメールの内容】 当店記載有難うございます。日本の文化を継承していきたく頑張ってまいりましたが、この度金龍を閉店致しました。 しかし、日本の伝統的数寄屋建築の近代化に努め,近代数寄屋を開拓した建築家吉田五十八先生の息のかかった芸術的建築物を壊すには忍びなく、最後に芸大出身の前田正博先生 百田輝先生 川松弘美先生など若手人気陶芸陶芸家12名の展覧会を2006年6月23日より6月30日まで、金龍にて開催致したく考えております。 この機会に出来るだけ沢山の方々に近代陶芸の美と新興数奇屋の美をお楽しみ頂ければ、幸いと考えております。是非よろしくお願いいたします。 |

金龍の正面 |

入口 |

玄関部分 |

奥に続く廊下 |

1階奥の部屋 窓の外には日本庭園 |

同じく1階の部屋 |

男子便所 手を洗うところが珍しい |

時代を感じさせる電灯スイッチ |

窓の格子が横になったり縦になったりといった デザインが珍しいとか |

2階の奥の部屋 |

竹細工の椅子が置かれている |

居心地のいい空間である |

長嶋監督が1年で監督解任となったとき 監督とオーナーが会談した部屋だとか |

2階の大広間 |

陶芸家の紹介が障子のしきり扉?(なんて言うのか)に貼られている |

サロンルーム |

階段を降りる |

Tokyo Metropolitan Kasai Rinkai Sea Life Park

葛西臨海公園内 |

|

| 葛西臨海公園は,臨海部の自然環境をふんだんに取り入れて造られた公園で,平成元年6月にオープン,面積約80ha,東京都によって整備された公園である.水族園あり,鳥類園あり,人工なぎさあり,大観覧車あり,芝生公園あり,バーベキュー広場ありと,家族連れでゆったりと自然環境を満喫できるオープンスペースである.休日になると家族連れなどで大変賑わう. |

JR京葉線の葛西臨海公園駅前にある噴水広場 |

駅前交番では子供達に白バイの試乗会をやっていた |

駅から公園へつづく道 |

バーベキュー広場もある |

仲間とのんびり・わいわいと過ごせる公園である |

園内を走る「なのはな号」 |

東京湾が広がる 海沿いは風が強くて冷たい |

橋を渡って,人工なぎさに行くことが出来る |

東なぎさ 左手に小さく見えるビル群は 東京ディズニーリゾートのホテル郡 |

足洗い場もある |

ガラス張りの建物である 「展望レストハウス・クリスタルビュー」 |

鳥類園 |

水族園入口(紹介はまた別の機会に) |

アムステルダム,ブリュッセル,そしてパリへ.あこがれのヨーロッパ大陸へ旅立った.自由な気風の漂うオランダのアムステルダム,EU本部のあるヨーロッパの首都として新しい風の吹くベルギーのブリュッセル,そして超特急タリスに乗って,世界各国から観光客が訪れる花の都フランス・パリ.それぞれの地でヨーロッパの感性を受けてきた.そんな旅の世界へ,皆さまをご案内いたします.

(旅行年月2006年6月)

アムステルダムの前に,ちょっと機内食.ちょうどワールドカップドイツ大会が開催されているときであり,サポーティングカンパニーとなっている日本航空では,成田空港の係員がブルーのシャツを着て応対し,ロビーや機内では日本の試合結果の放送が流され,カップにはサムライブルーの文字が刻み込まれていた.結果的に残念な結果であったが,ヨーロッパでもワールドカップは盛り上がっていた.

今回の旅行は,アムステルダムでゲートインし,鉄道を使ってパリに移動してシャルルドゴール空港からゲートアウトするオープンジョーの行程を組みたかったので,日本航空のJAL悟空(PEX運賃)を使った.多少は値段が高いが,往復とも直行便が使えるし,時間が有効になって現地の滞在時間も増やせるし,日本の航空会社の安心感もあるしで,PEX運賃でもメリットがあった.

エコノミークラスでも前シートの背もたれに各個人ごとに液晶モニターがついていて,外のカメラ映像を見ることができた.これはちょうどシベリア上空の北極圏を航行しているときの真下の映像で,白い模様が面白いので撮ってみた.山の谷(渓谷)の部分に残っている雪のようで,このような幾何学的な模様となって見えているのであった.上の方の白い雲みたいな部分は,水が凍っている映像らしい.

12時間のフライトで到着したスキポール空港.日本航空のヨーロッパ直行便は,イギリス・ロンドン,フランス・パリ,ドイツ・フランクフルト,そしてオランダ・アムステルダムの4路線が設定されている.スキポール空港は近代的で大きな空港で,ここからヨーロッパ各地へのトランジットとしても利用される.

入国審査は驚くほど簡単で,パスポートをちょっと見ただけで終わり.帰りの航空券の提示も求められず,スタンプさえも押してくれなかったので,なんだか物足りない感じである.多くの移民を受け入れてきたオランダの気風を感じる.

アムステルダム中央駅.ホテルが駅前にあったので,さっそく中央駅に行ってみた.東京駅丸ノ内口赤煉瓦駅舎のモデルとなったと言われ,1889年に完成している.ヨーロッパの駅には改札口はなく,切符の検札は車内で行うことになっているため,ホームまで自由に入っていくことが出来る.線路を大きなアーチで覆うホームを見ると,ヨーロッパに来たなと思わせる光景である.このときの時刻は夜の8時であるが,日本の感覚ではまだ午後4時頃の明るさである.緯度が高く,サマータイムを実施しているアムステルダムでは,夜10時過ぎまで空が明るい.

中央駅からダム広場にかけて続く「ダムラック」と呼ばれる大通り.アムステルダムという名前は,アムステル川を堰き止めてダムを造って人々が住み始めたことから付けられた.ダムラックには商店や土産物店,ビールを飲む店などが建ち並び,最も賑わいのある通りのひとつであり,色々なところから集まってきた若者らによって賑わっている.夜8時過ぎでも,気温がまだ30度近くあり,アムステルダムの若者達は暑くなると,すぐ服を脱いで街を闊歩していく.僕も近くのオープンカフェに入って,オランダビール・ハイネケンを注文して夜を過ごした.

アムステルダムは運河が多く張り巡らされている街であり,坂がないこともあってか,非常に自転車を利用する人が多い.オランダの政策として,1990年に策定された交通総合計画により,車道内への自転車レーンの設置や,5km以内の移動は自転車の移動を推奨するようにしている.これは,この計画の中で2005年までに中心部の自動車交通を30%削減するように定めていたためで,国をあげてアムステルダム中心部の自動車削減と歩行者空間の創出を行っているのである.(参考文献:西村幸格・服部重敬著,「都市と路面公共交通」,学芸出版社,2000)

左の写真はダムラック通りの片側車道を潰して,歩道と自転車道を拡幅した区間である.このように自転車専用道を積極的に造っていき,歩道を整備していった結果,街中には人々が戻ってきて賑わいが蘇ってきたとのことである.

右の写真はマウンドアップ(段差をつけること)によって,車道と自転車道と歩道の3段の道路構成になっているもので,一番左に車が止まっているところが車道であり,1段の段差がついて自転車道となり,さらに1段の段差があって歩道となっている.

自転車道に立ち入って「ぼけっ」と歩いていると,容赦なく「チャリン・チャリン!」とベルを鳴らされて,にらみつけられるので注意が必要である.僕も慣れるまで2~3回ベルを鳴らされた.自転車道と歩道との区別がペンキなどで明確に記されているのではなく,段差やちょっとした色違いのブロックを使うことによって区分けされているので,なおさら観光客にとっては判りづらいのであるが,これは景観に配慮してのことであり,このように目立たなく区分けして,それに違和感なく自然に順応しているアムステルダムの人々を見て,逆に感動した.

ミュージアム広場では,子供達が芝生の上でサッカーをしている.背景に写っている建物は国立ミュージアムで,レンブラントの『夜警』やフェルメールの絵画などが展示してある.残念ながら,夜警は展示してなくて見ることが出来なかった.

アムステルダムでは,I amsterdamとのキャッチフレーズが観光パンフレットなどに書かれていた.私はアムステルダムです,という帰属意識向上なのか.

アムステルダムには,165の運河と1300程度の橋があるという.地図を見てみると,中央駅から扇状に運河が張り巡らされていることに気づく.アムステルダムは港町として発達し,17世紀には世界初の東インド会社の本拠地が置かれ,自由な貿易都市として繁栄していた.

アムステルダムの地図はこのとおり.

その運河には水上バス(キャナルバス)が走っている.いくつかのコースがあるが,だいたい1時間半程度でぐるりと一周して戻ってくることが出来る.途中には桟橋があって,好きなところで降りて観光することもできるので,美術館などの観光施設と組み合わせて利用すると良い.

市内のトラム・バス・地下鉄,そしてこの水上バスに乗り放題の1日乗車券「オール・アムステルダム・トランスポート・パス(ALL AMSTERDAM TRANSPORT PASS)」が23ユーロで販売されている.購入は駅前の観光案内所でできる.このパスには,水上バスとトラム・地下鉄のチケットが別々に入っているので,それぞれ利用するときにチケットを見せることになる(トラムについては,「トラムの走る街」を参照).

水上バスに乗ると,また違った視点からアムステルダムの街を眺めることが出来る.1枚目の写真は,オランダでよく見られる建物のファサードである.1つの建物で3枚くらいの窓が並んで細長い高さになっている.家具などは1階から階段を使って上階に上げるのではなく,最上部からちょこっと梁が出っ張っているところにフックが取り付けられており,これを利用して窓からいれるようになっているらしい.(今もこれを利用しているのか,ちょっと詳細は不明)2枚目の写真は,よく見られる跳ね上げ式の橋である.街中,いたるところにこのような橋がある.3枚目の写真は,レーンごとになっている門のようなところ.目的は?4枚目の写真は,水上ボートで生活をしている人の舟.このように運河の縁にハウスボートを浮かべて生活している人が結構多い.

ライツェ通りからシンゲル運河沿いの道に入り,ムント広場に向かって歩いた.小道にはオープンカフェや花屋・小物を売る店が並んでおり,ブラブラ歩いているのも楽しい.

アムステルダムの街を歩いていると,コーヒーショップに出くわすことがある.これが「コーヒーショップ」.でも,なんだか店構えが怪しい!? ここはコーヒーや紅茶を飲むところではなく,マリファナやハッシシなどのソフトドラッグを吸うための喫茶店なのである.オランダでは売春や安楽死は合法化され,麻薬は合法ではないがソフトドラッグであれば実質黙認という形をとっている.「自由と寛容」を受け入れるオランダらしい光景である.ヘロインやコカインなどのハードドラッグは厳しく罰せられる.

コーヒーショップでも,お客に対してマリファナなどを勧めてはいけないという決まりがあるらしく,店に入っても自分から注文しないと勧めることがないらしい.コーヒーが飲みたいときは,「コーヒーショップ」ではなく「カフェ」に行かなければならない.お間違えなく.

ダム広場はアムステルダムが街としてスタートしたところで,現在でも賑わいのある中心街である.左の写真は王宮で,現在は迎賓館として使用されている.各地からやってきた観光客などでいつも人で賑わっている.

ダム広場から中央駅(写真奥に小さく写っている)にかけて通る「ダムラック」.歩道にはテーブルが置かれ,街並みを眺めながら美味しそうにビールを飲んでいる.そして,トラムが鐘を鳴らしながらゴトゴトと走っていき,自由と寛容を享受する人々の楽しい笑顔が満ちあふれている.もともと歩道はここまで広くなく,1990年代に片側車線を潰して,歩道と自転車道の拡幅を行ってこのようなトランジットモールになった.これによって人々の賑わいが復活したという.

自転車が多く利用されているアムステルダムでは,いたるところの柵に自転車が鍵でくくりつけられている.

残念ながら,写真はありません.しかし,アムステルダムでは有名な地区なので,ちょっと紹介する.中央駅から旧教会や計量所にかけて,つまりダム広場の東側地区一帯は,飾り窓と呼ばれる地区で,日本で言うところのいわゆる風俗街である.オランダでは売春が2000年に合法化されており,売春婦も正式な職業として位置づけられている.ウインドー越しに女性が誘惑し,お気に入りの女性がいれば交渉して中に入る.カーテンが閉まっていればお取り込み中とのことで,ポルノショップや映画館なども建ち並んでいる.また,レズやゲイにも寛容な地区で,いろんな性風俗の文化がここでは渦巻いているのである.ただし,治安がよいところではないので注意のこと.

アムステルダムを歩いていて街にとけ込んでいるな,と思えるものに「トラム(路面電車)」がある.近年は,都市部における路面電車が環境に優しいユニバーサルデザインとして注目されるようになっており,ここアムステルダムのトラムも,さまざまな施策を取り入れて,路面電車の維持に力を注いでいる.

| アムステルダムの概要 | ||

| 人口 | 724,000人 | |

| 都市圏人口 | 約110万人 | |

| 市域面積 | 806km2 | |

| 人口密度 | 1,370人/km2 | |

(出典:西村幸格・服部重敬著,「都市と路面公共交通」,学芸出版社,2000)

アムステルダムのトラムや地下鉄・バスは,GVB(Gemeentevervoerbedrijf Amsterdam)と呼ばれる市営交通によって運営されている.

アムステルダムは,積極的に路面電車の近代化を進めた都市のひとつで,1950年代より輸送力が大きくてきついカーブでも曲がれる連接車(車両と車両との間に車輪の台車をもってくる電車)を導入したり,信用による運賃収受方式を取り入れたりしていった.トラムの全車両には,車両の位置が検知できる装置が設置されており,運転手への運行時間の指示と主要停留所での発車時刻の案内が行われている.(参考文献:西村幸格・服部重敬著,「都市と路面公共交通」,学芸出版社,2000)

| トラム(路面電車)の概要 | |||

| 路線延長 | 系統数 | 運行間隔 | 旅客数(1997年) |

| 138km | 17 | 5-9分 | 128.7百万人 |

(出典:西村幸格・服部重敬著,「都市と路面公共交通」,学芸出版社,2000)

軌道と歩道は柵などで区切られておらず,触ろうと思えば車体に触ることができる.写真は,信号待ちで停止していたトラムから運転手が降りてきて,故障した(?)ポイントを左手に持っている棒みたいなもので手動で動かして運転席に戻っているところ.

中央駅の乗り場は,駅の出口を出たすぐのところにあって,歩道橋などでホームを移動するのではなく,ひょこっと線路をまたいで隣のホームに行くことができる.トラムの車両も低床式のものが導入されているので,苦労することなく楽に乗降することが可能なユニバーサルデザインの思想となっている.なお,右下の写真はトラムではなくてバスであるが,連接式の車体の長いバスとなっていて珍しかったので撮ってみた.

車道中央にある専用軌道の上を走っていく区間.電車にしては加速減速の能力が高くて,結構運転が荒く感じるが,これくらいの加速性能がないとトロトロしていて,路面電車としての機敏性が発揮されないかも知れない.

最新の車両(5両編成)の場合は,電光掲示板の停留所案内なども付けられていて,すっきりとしたデザインとなっている.車両のタイプによって乗り降りの仕方が違っていて,最新式の車両の場合は後ろから2両目に車掌さんが乗っているので,そこからしか乗車することができず,そこで運賃を払ったり回数券に刻印を打ってもらったりする.

旧式の場合(3両編成)は,どこからでも乗り降り自由で,車内にある黄色い刻印機に切符や回数券を通して,日付と時間を刻印して乗車することになる(つまり,これが信用乗車というやつ).ただし,車内検札がたまにあって,このときに無賃乗車をしていると容赦なく罰則金(約40ユーロ)がとられるとのこと.無賃乗車などが多いので,1994年より順次車掌を乗務させるようになってきたとのこと.

チケットは1ゾーンで1.6ユーロ(旧市街地のセントラル地区はほとんどこれでOK)で,1時間以内であれば何度でも乗り降り自由となっている.1日乗車券は6.3ユーロでトラム・地下鉄・バスに乗り降り自由.最初の乗車時に刻印が必要で,刻印時から24時間有効となるので,正確には24時間有効乗車券といったところだろうか.

建物が密集している旧市街地でもトラムはスイスイ走っている.ここはライツェ通り.両側には商店街が建ち並び,人々で賑わっている地区である.

ライツェ(Leidse)通りでは,トラムが走っていないと左の写真のように人や自転車が普通に歩くことの出来る道路となっているが,トラムが鐘を鳴らしながらやってくると,スーッと人々は避けてトラムが走り去ってゆく.本数は結構多くて2~3分間隔でやってくるが,柵などの区分けもなくアムステルダムの人々が,さも当たり前のような顔をしてよけるので,人々と商業空間とトラムとが暗黙のルールの中で共存できているのだなと感じた.

この区間では,建物が迫っているので単線区間となっており,運河の上にかけられた橋の上の停留所だとすれ違うための空間が確保できるからなのか,そこで上下線のすれ違いを行うようになっていた(下図).

どうやって次から次へとやってくるトラムのポイント切り替えや操作を行っているのか疑問になって,よーく線路を観察してみた.その答えが下の写真である.

つまり,ポイントがないのである.単線区間ではレールが4本(通常は2本)敷いてあり,同じ区間なのであるが上りと下りのトラムは平行に敷かれた違うレールの上を走っているのである(ガントレット構造).さすがヨーロッパ!と感動してしまった.ちなみに,ライツェ通りを走るトラムの系統番号は「1」・「2」・「5」番である.

アムステルダムのトラムは,発車するときや信号が青になって動き出すときには,たいてい警笛を鳴らしている.この警笛の音色が「鐘」の音なのである.いたるところのトラムから鐘の音が聞こえてくるのである.あじけない無機質な,いかにも「危ない!どけ!」と叫んでいるかのような暴力的な警笛ではなく,教会から聞こえてくる鐘と同じ音色をトラムに付けることによって,歴史との連続性を持たせ,「トラムが通ります!ちょっとだけどいてくださいね」と優しく促しているように感じる.アムステルダムでは音もサスティナブルなのである.

街中あちこちから鐘が鳴り響く街の風景は,空間すべてに配慮しているアムステルダムに,より一層の感動を覚えさせられるものであった.

最初に写っているトラムは,すれ違いの為に停留所で停車している.

反対側から鐘を鳴らしてやってきたトラムが停留所に入ると,

線路があいたので,出発して単線区間を鐘を鳴らしながら走り去っていく.

トラムの全車両には車両の位置が検知できる装置が設置されており,主要な停留所では写真のような系統番号と発車時刻を知らせる案内板がついている.

新しいタイプのトラムは5両編成となっている.写真ではわからないのだが,よく見ていると全部の車両に車輪がついているわけではない.車両の長さを短くして車輪の数を少なくすることによって,狭いカーブのきつい区間でもスイスイ走ることができるようになっており,旧市街地の狭い地域を大量に輸送したい場合の知恵である.

旧タイプのトラム

昔は黄色や赤や広告などに塗られていて,

カラフルな時代もあった .

タリス(Thalys)とは,フランス・ベルギー・オランダ・ドイツの4カ国を結ぶ高速列車で,フランスで開発されたTGVを基本としている超特急列車である.日本で言うところの新幹線である.日本で新幹線が開発(1964年に開業)されてから,ヨーロッパの鉄道王国を誇っていたフランスでは,高速列車の開発が行われるようになり,TGVが初めて開通したのが1981年であった.

現在の高速列車を大別すると,フランス国内を拠点としてネットワークの広がる「TGV」,パリ・ブリュッセル・アムステルダム・ケルンを結ぶ「タリス」,パリ・ブリュッセルとロンドンをユーロトンネルで結ぶ「ユーロスター」,ドイツ国内を走る「ICE」,スペインの「AVE」などがある.

タリスの最高時速は300km/hで,現時点ではフランスTGVとドイツICEとJR西日本新幹線と同じ最高速度となっているが,どの国でも最高時速のアップを目指して鋭意開発中で,いずれ最高速度は更新されていくことになる.ただ,アムステルダムとブリュッセルの区間ではあまりスピードを出している感じはせず,時間も多くかかっていたので,恐らく最高速で走るのはパリ-アムステルダム間であるように感じる.

タリスは1996年1月より運転を開始し,6月にアムステルダムまで延長され,1997年12月にケルンまで運転区間が延長された.

アムステルダム(オランダ)からブリュッセル(ベルギー)へ,高速列車「タリス」で移動した.ヨーロッパに来たからには,鉄道技術発祥の地である鉄道に乗らないわけにはいかない.(ちなみに,2日後のブリュッセルからパリまでの移動にも同様にタリスで移動した.)

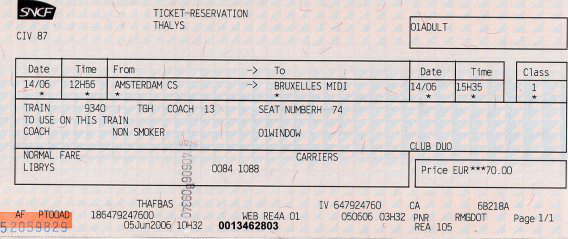

チケットは旅行出発前に旅行代理店のインターネット販売で購入した.せっかくなので,リッチに1等車を予約して優雅な鉄道旅行を楽しんだ.チケット表記の[COACH]とは号車番号のことで,[SEAT NUMBERH]が座席番号のこと.ヨーロッパの駅には改札口がないので,車内の検札でこのチケットを見せることになる.ちなみに,これは国境をまたぐ国際列車なのであるが,パスポートチェックは一切なし,隣の国へ移動しているのに,隣の「県」に移動しているような感覚でEU内は移動できるのであった.

1等車は2列+1列の3列シートとなっている.そして,真ん中当たりではシートが向かい合わせになってテーブルが置かれており,4人や2人のグループで向かい合わせで座れるようにもなっている.新幹線と決定的に違うのは,全ての椅子が回転しないこと.つまり車両の中央を境に椅子の方向が2方向に分かれていて,半分の人は逆向きに座って移動することになっているのである.日本の新幹線でも初期の頃の3人がけシートは回転できない椅子であったが,今では背もたれリクライニング部を直角にすることによって3人がけのシートでさえも回転できるようにしており,このあたりは日本人の器用で緻密な技術に感心する.

乗り心地は非常に静かである.TGV方式では電気機関車を両端の車両につなげて運転しているので,客車の部分は非常に静かとなっている.

入口のデッキには,新聞・雑誌や車内誌が置いてあって,自由に見ることができる.

1等に乗ると食事と飲み物のサービスがある.食事が出されるのは朝食と昼食時間帯に運転されている列車のみで,それ以外ではスナックと飲み物がだされるらしいが,同じ料金だったらせっかくなので食事をしたいなと思い,日本で予約をするときに時刻表を見ていて,食事マークが付いている列車をあえて選んで予約をとった.飛行機の機内食のような感じで,パンはお代わりもできる.

車内の客室係の女性は日本語が堪能な人も乗っていたので,日本人観光客に対しても快適に旅行ができるように配慮しているなと感じた.最初に「Can you speak english?」と笑顔で聞かれたので,「A little」と笑顔で答えたら,優しい英単語でサービスをしてくれた.

車内サービスといえば,「タクシーの予約が必要ですか?」といった案内もあった.はじめは入国カードの記入かと思ったが,パスポートコントロールは全くなく,到着駅でのタクシー手配の案内であった.

アムステルダムからブリュッセルに向かう途中に,ロッテルダムという都市があった.ここの車窓は今まで見てきた石造りの古い建物の街並みではなく,日本でも見慣れている近代的な高層ビルが建ち並ぶ風景が広がっていた.ロッテルダムはオランダの中でも工業が盛んな都市で,街も近代化が進んでいるということらしい.ヨーロッパでも,新しい街では,鉄とガラスとコンクリートの近代建築が見られるのである.

右の写真は,2日後のブリュッセルからパリに向かうときの風景.広い畑が広がる農村風景の中を,時速300km/hで疾走するのであった.

ブリュッセル(ベルギー)駅に到着した.近代的で綺麗な建物であった.

ブリュッセルも歴史ある都市で,中心部は石畳の道に重厚な建物がびっしりと建てられている.どこが違うのかと言われるとちょっと困るのであるが,アムステルダムとはまた違った建物の雰囲気であることが感じられる.

グランプラスは観光客なら一度は訪れる場所であろう.グランプラス周辺はおみやげ物屋やレストランなどが建ち並んでおり,ぶらぶら歩いているだけでも時間は過ぎてゆく.

グランプラスはギルドハウスに囲まれた広場で,広さは約110×約70mとなっている.15~16世紀にかけてギルド(組合)ハウスが木造で建てられたが,1695年にフランス王ルイ14世の命を受けた軍によって攻撃され市庁舎以外は破壊されてしまった.その後,1699年には石造りの建物が再建されて現在のような姿になったという.

とにかくぐるりと取り囲むように建てられた建物は圧巻であり,オープンカフェに入って歴史をひもときながら,じっくりと空間の雰囲気を堪能したい広場であった.

ブリュッセルには珍しいトラムが走っている.地下を走る路面電車である.郊外に行くと路面電車となるのであるが,都心部では地下鉄となって走るので,プレメトロと呼ばれている.

チケットは1回券1.5ユーロとなっているが,グランプラスの観光案内所ではトラム・バス・メトロに乗れる1日乗車券を3.8ユーロで買うことができるので,それを使うと大変お得であるし乗りやすい.写真右側が1日乗車券であるが,乗車時に刻印機に通すと裏面にデータが印字されて乗車できるしくみとなっている.

ブリュッセルでもトラムは重要な公共交通となっている.道路中央部にトラムが走って車はその脇を走っていることが多い.停留所から乗客が乗るときは,車道を横切らなければならないので危険ではないのかなと疑問に思って撮影したのが右側の写真である.つまり,停留所からトラムに乗るときは,停留所手前に引かれている停止白線で乗用車は停止するようになっており,安全に人が乗降できるしくみになっている.「仕組み」というよりは,昔から走っているトラムのルールに関して,ベルギー市民のドライバーにそのような意識がすり込まれているといっていいのかもしれない.

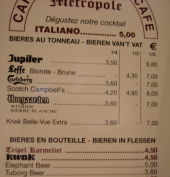

ベルギーと言えば「ビール」である.約800種類の銘柄があると言われ,街中にあるオープンカフェでは色々な種類のベルギービールを味わうことができる.製法が違うビールがいくつもあり,日本で味わっているものとはひと味もふた味も違ったテイストを味わうことができる.

メニューを見ても,どのビールがどんな味なのかわからないので,とりあえず適当に頼んでみた.料理は「スカンジナビアなんとやら」と書いてあったものを選んで頼んでみた.そして出てきたのが写真のとおり.ビールは度数の強い「いかにもお酒」といった味わいの濃いビールで,日本人に合うかどうかは微妙なところ.料理は,サーモンとニシンと生ハムがレタスの上にのっているものであり,これはGOOD.

このようなオープンカフェでの精算の仕方は,注文された品を出すとウエイターがレシートを持ってきて机の上に置き,そこにお金を置いておくとしばらくして取りに来るという,その都度お金を精算するしくみ(キャッシュ・オン・デリバリー)であった.銀座でもこのような精算のしくみをやっている店に入ったことがあったが,今思うと「これを日本でも真似ていたんだな」と思った.

グランプラス周辺の路地にはたくさんの飲食店が並んでおり,夜になると大変賑やかになる.写真は午前10時頃の様子であり,まだ準備中であったが,路地裏のオープンテーブルでベルギービールを片手に舌鼓を打つのも悪くはない.なお,観光名所でもあるのでぼったくりの被害が出ているとのことで,店選びは注意をすること.

ブリュッセルを歩いていると,噴水が道路のコーナーなどに多く設けられていることに気づく.小便小僧は有名であるが,それ以外にもなかなかユニークな発想の噴水が多い.なんで口から水をはき出しているのか???

ベルギーといえば「チョコレート」でもある.歩き疲れたので喫茶店に入ってドリンク(ミルクティー)を注文したところ,ゴディバの四角いチョコレートがついてきた.名古屋の喫茶店に入るとコーヒーの他にピーナツが出てくるというが,それと同じこと.他のドリンクとして「ホットチョコレート」もあった.さすがはベルギー.

もうひとつチョコレートの話題.ウインドー越にチョコレートの噴水を発見した!写真ではわからないが,このチョコレートはトロトロと流れているのである.チョコレート専門店のフィリップマーチンのチョコ噴水であった.おいしそう.

雨が降ってきたこともあり,また街の中をコンパクトに見て回りたかったので,オープンツアーのバスに乗ってぐるりと車窓から観光することにした.オープンバスといっても雨が降っているので,天井にはビニールの幌がかけられていたが.

ツアーバスは1人16ユーロで乗車時刻から24時間有効となっている.つまり午後3時から乗った場合は,明日の午後3時まで有効ということ.合理的で良心的な設定である.バスは30分間隔で13の停留所を循環運行しているので,降りたいところで自由に降りて観光し,再びバスに乗って元の場所に戻ることが出来る.

また,8カ国語対応の観光案内ガイドがついているので,車内でイヤホンをつなげてチャンネルを合わせれば,日本語ガイドを聞きながら観光をすることができる.チケットは観光案内所で購入可能.

ブリュッセル北駅周辺にはワールドトレードセンターが建ち,石造りの重厚な建物が密集する市街地中心部とはまた違った風景を見せている.こちらの空間の方が,日本では見慣れている風景であり,近代的なビル群が建ち並んでいる.

ブリュッセルはEU本部のある「ヨーロッパの首都」であり,歴史ある街並みと新たなEU連合に向けた新しい街並みが共存していく都市である.

ブリュッセルからパリまでは,再び超特急タリスに乗って移動し,パリには午前11時頃到着した.実は,今夜19時発の飛行機で日本に出発する予定となっており,パリでの滞在時間はあまりなかった.16時頃にはシャルルドゴール空港に向かわなければならなかった.実質5時間程度である.

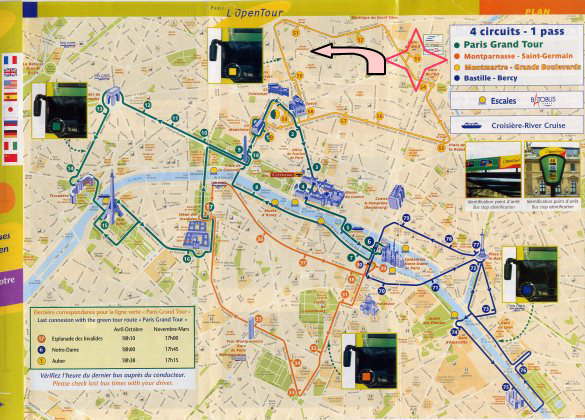

時間がないときに,街中をコンパクトに見て回りたいときは,東京で言う「はとバス」などの定期観光バス(ツアーバス)に参加すると手っ取り早い.世界各国から観光客がやってくる大都市・パリ,ブリュッセルの時のように停留所を設けて観光用のオープン式の循環バスを走らせており,ノード駅構内にあるインフォメーションセンターのツアーデスクでチケットを購入し,オープンバスでパリ市内を観光することにした.

パリ・ノード駅構内にあるインフォメーションデスク.オープンツアーバスの1日乗車券を購入した.現金精算はできず,カードのみの決済となっている.後日,カード会社よりユーロを日本円に換算した値段で請求がきた.右側がチケットとなっており,最初に乗車するときにドライバーがボールペンで日付を記入し,ガイド用のイヤホンを渡される.1日1人25ユーロ.

さすがは世界各国から観光客の訪問する大都市パリのオープンツアーバスは大変便利で使い勝手がよい.荷物をノード駅のコインロッカーに預けたのと,シャルルドゴール空港へ向かう電車はノード駅から出発するので,いずれにせよ同じ駅に戻ってこなければならない.ツアーバスは4ルートの循環路線(一方向運行)で構成されており,ノード駅は右上の☆印のところなので,まずは黄色いルートのバスに乗って中心部まで行く.主要な観光地を巡るのは緑色のルートなので,緑色のルートに乗り換えてぐるりと1周し,再び黄色のバスに乗って同じ駅に戻ってくるのである.だいたい4時間で戻ってこれる予定である.バスは15分から30分間隔で走っており,何処でも自由に乗り降りできる.

パリの建物のスカイラインは統一されている.1860~70年にかけてオスマン知事により,パリは大規模な都市計画による改造が行われた.広幅員による直線道路,広場の整備など,現在の都市の基盤が造られたのである.

緑の街路樹がまた美しいパリ市内であった.

世界各国からの観光客で賑わっているセーヌ川畔.

天気も良くてオープンバスから眺めるパリ市内はすがすがしかった.シャンゼリゼ通りを走ると正面に凱旋門が見えてきた.

どこかのCMで見たことのあるフレーム.これからバスは,エッフェル塔の真下を通っていく.

モンマルトルへ向け,狭い坂道を登っていく.

黄色いルートはモンマルトルを走る.怪しいネオンもちらほら見られるモンマルトル.夜は賑やかになるという.画家が多く住み込んでいた下町的な地域である.

再びノード駅に戻ってきて,シャルルドゴール空港へ向かうRERのB線に乗った.ノード駅から空港まで8ユーロで約30分である.なお,シャルルドゴール空港はとても広く,隣のターミナルがだいぶ離れているので,自分の搭乗する航空会社がどのターミナルのどのゲートから出発するのか,調べてから向かう方がよい.同じターミナル番号でもさらにA・B・Cで分けられていて,バスで移動しなければならないことがあるので注意.

古い建物が多く建っているヨーロッパには,珍しいエレベーターが結構沢山残っている.今回の旅行の中で目にした珍しいエレベータを紹介する.

このエレベーターはアムステルダムで宿泊したビクトリアホテルの低層階用のエレベーター.油圧式でゆっくりと動くもので,ロビー(1階)から3階までのエレベーター.扉やかごの外側がほぼ全面ガラス張りとなっていて,枠の部分のみがスチールとなっており,デザイン的にもすっきりとしている.

エレベータの中からとった写真.扉がほぼガラスなので,外の様子がよく見える.

国立博物館のエレベーター.こちらもガラスが基調となったデザインであるが,円形の丸い形をしているところが面白い.車いすの人などが多く利用していた.

「とある」美術館のエレベーター.このエレベーターは乗客が扉を手で引いて手動で開けるもので,エレベーターがきて止まったことをガラス部分で確認したら,観音式の扉を手で引いて開けて中に入るのである.さらに,内側(かご側)には扉がついていないので,エレベーターに乗っているときは,動いている壁に手で触ることができる(あえてそんなことをする人はいないが).ある意味,安全管理に自己責任が要求されるエレベーターである.子供と乗るときはちょっと怖い.

ブリュッセルのメトロポールホテルのエレベーター.OTIS社製である.エレベーターの籠は,周囲との空間の区切りがなくて,極端なことを言うと手を伸ばせば籠に触ることができ,扉の柵から顔を出して下を覗けば(かなり危険なので実際はやらないほうがよい.右の写真は手だけを伸ばして撮影した)ロープに吊られた籠を見ることができる.そして扉は,玄関の門のような柵扉を手で引いて開けるというもの.こんなエレベーターは日本ではまずお目にかかることはできず,このホテルには他に普通のエレベーターも存在していたが,あえてこのエレベーターに何度も乗ってしまった.

これが手動式のホール側の扉.エレベーターがやってきて停止すると,ロックが自動的に解除されてドアノブを引くと扉が開くようになる.

かご側の扉も手動式であるが,こちらはアコーディオンの引き戸タイプとなっている.ホール側の扉も,がご側の扉も,非常に重い扉なので,思いっきり力を入れて開けないといけない.

エレベーターが動いているときのかご内から撮影した写真(左)と,最上階のエレベーターホール(右).一見するとエレベーターが止まるホールだとは思えない空間である.

実はこれも分類上は「エレベーター」なのである.OTIS社製.日本で唯一の水平に走るエレベーターで,成田空港第2ターミナルの本館とサテライトを結ぶシャトル線である.しかし,水平エレベーターといってもケーブルカーのようにロープで牽引されているわけでもなく,見た目はゴムタイヤで走る新交通システムと同じようである.唯一,エレベーターだなと思わせるのは,出発するフロアー側の扉がエレベーターのような雰囲気の造り(というか意匠)になっていることと,かごの扉の下に「OTIS」と書かれたプレートが張ってある(他のエレベーターも扉下にはメーカーのプレートが張ってあるものが多い)点である.

ECHIKA Omotesando ( Subway Omotesando station )

地下鉄表参道駅 |

|

| エチカ表参道は,地下鉄の駅構内として始めてオープンさせたショップ街である.近年は,JRの上野駅構内の大幅リニューアルや,大宮駅のコンコース内にできたエキュートなど,駅構内(エキナカ)のショップ街が利便性とともに人気を呼んでいる.そんな時期に東京メトロによって若い女性をターゲットに地下鉄駅構内にオープンさせたショップ街が「エチカ表参道」なのである.今後,こういった駅構内におけるショップは増えていくかもしれない. |

カフェ (CAFE de METRO) |

パリをイメージした店内は,女性も気軽に入れる雰囲気 カフェだけではなく,パン屋やパスタ店なども入っており セルフサービス式・好きな席で食べるようになっている |

「CAFE de METRO」のロゴ入りカフェオレ |

ショップが並んでいる |

改札内にもショップがある |

オシャレな雰囲気の駅構内 |