The Seijo CORTY (The Seijougakuemmae station building)

成城コルティ(CORTY) |

||

|

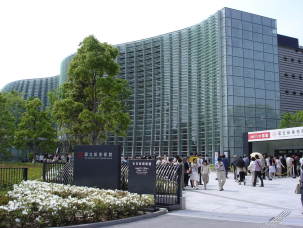

| 成城コルティは,小田急線の成城学園前駅周辺の複々線化工事の地下化にあわせて完成した駅ビルで,2006(平成18年)9月にオープンした.成城といえば超高級住宅街.コルティとはイタリア語の中庭を意味するコルティーレの造語で,成城らしい豊かさの追求をコンセプトにし,自然の光や風・緑を積極的に取り入れた設計となっている.上品な雰囲気の漂う空間となっており,ただ歩いているだけでもなんだかお金持ちの気分になってくるから不思議である.かつては私鉄の小駅といった感じであった成城学園前駅も,コルティの完成によってがらっと様変わりした. |

成城学園前駅 複々線化によって駅は地下化され, 北口と南口が同じ1階で結ばれるようになった. |

中央口の改札をでると,そこが成城コルティとなる. |

シルバーを基調とした建物となっている |

光が降り注ぐ吹き抜けの空間 |

2階から1階改札口を望む 開放的で明るい空間となっている |

1階には小田急OXストアやお菓子屋などが入る |

4階はレストラン街となっている |

4階には2つの屋上庭園がある レストランからこの庭園が眺められる |

1989(平成元)年撮影 ↓  成城学園前駅北口(2007年撮影) |

1989(平成元)年撮影 ↓  成城学園前駅南口(2007年撮影) 南口には,箱根そば(通称「はこそば」)があった. |

最後にトイレ(4階) 高級ホテルのような雰囲気. 電動で洋式トイレのフタが開いたのには感動した! さすが成城! |

|

|

?

?