歓迎光臨とは,「ようこそ」という意味である.台湾はアジアの中で最も日本文化が入り込んでいる国であるように感じる.街を歩いていると,いたることろで「日式」・「美日語」・「北海道海鮮」などといった漢字を目にする.走っている車は日本車ばかり,タクシーはトヨタ,日本の居酒屋チェーンがあり,コンビニではおにぎりを販売しており・・・.台湾の人々は日本を大変好意的に受け止めている.そんな台湾は,日本人が最も歩きやすいアジアなのではないだろうか.治安も大変よい.そんな台湾に行ってみました.

(旅行年月:2008年4月)

桃園国際空港から台北駅へ

台北駅までの國光リムジンバス

台北駅までの國光リムジンバス

フライトが若干遅れて台湾の桃園国際空港到着したのは,21時30分頃であった.台北の中心地まではここからリムジンバスで約1時間程度かかる.行先・ルートによって,いくつかのバス会社があるが,台北駅(台北車站)まで行くバスは國光客運というバス会社が運行しており,片道125元である.チケットの乗車日が「97年4月・・・」となっているが,台湾では清朝を倒し中華民国を建国した辛亥革命(1912年)の翌年が元年となっており,西暦から11を差し引いた数が年数となっている.

ホテルのエレベーターが動かない

カード差し込み口

カード差し込み口

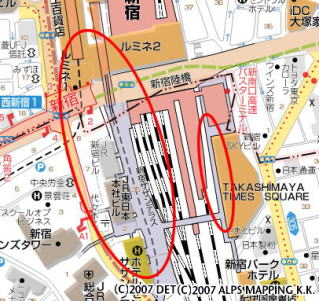

赤丸のところにある

赤丸のところにある

ホテルでチェックインを済ませ,カード式の鍵をもらってエレベータに乗った.しかし,いくら宿泊階のボタンを押してもランプが付かない.一旦ドアが閉まってそのまま動かなかったので,もう一度「開く」を押して外にでて,ホテルの人に聞いてみた.すると,ボタンの下にある読み取り機にカードキーを差し込まないとボタンがつかないしくみになっているということで,カードを入れたらあっさりと宿泊階のランプがついた.それからもうひとつ,ランプのついた行き先階のボタンを再び押すと,キャンセルする機能がついていた.一度ボタンを押しても取り消しができるようである.日本のホテルでも導入されているが,あまり日本では高いホテルには泊まる機会がなく...

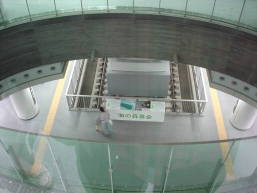

台北駅(台北車站)

堂々とした台北駅

堂々とした台北駅

チケット売り場がずらりと並ぶ

チケット売り場がずらりと並ぶ

2007年に高雄(左営)までの台湾新幹線(高鉄)が開通し,台湾国内への出発点として役割を果たしている.中もきれいでチケット売り場が整然と並んでいる.台湾の鉄道は,台湾鉄道管理局(台鉄)による路線網によってぐるりと一周することができる.鉄道のことを「火車」といい,バスのことを「汽車」というので注意.(バスは「巴士」とも書く)

台北駅のチケット売り場は14窓口(南側だった)あって,1~6番は当日乗車のチケットを販売しているが,1・2番は速くチケットを販売するための窓口でクレジットカードの使用が不可.7~12番は明日以降の前売り券を販売しており,インターネット予約による対応もできる.メモ帳とペンを用いて,駅名や列車名は漢字でやりとりをすれば,中国語が話せなくてもチケットは楽に購入できる.

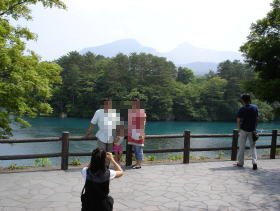

コンビニで買った朝食

ホテルの朝食は1人1500円くらい取られるので,ルームチャージのみで予約をとっていた.台湾にはセブンイレブンやファミリーマートなど,日本でもおなじみのコンビニがあちこちにあり,おにぎりなどを売っている.中身の絵柄がついているので,文字が読めなくても安心して購入できた.セブンイレブンでは,ちまきやピリ辛肉まんなども売っていて,思わずちまき(右写真)を買ってしまった.栗がはいっていてこれがうまい!

ちなみに,台湾のコンビニではビニール袋がいるかどうかを会計の時に聞かれる.レジの時,最後に中国語で聞かれてるのはこのこと.中国語がしゃべれませんと英語で答えたら,「ふくろ,ふくろ!」と笑顔の日本語で返ってきた.ビニール袋は有料である.

CDショップ

台湾では日本文化が入り込んでいる.CDショップでは,ジャニーズや宇多田ヒカルなどのポスターがはられ,日本のCD屋と変わらない雰囲気である.ハーリー族という日本文化を愛する若者が多いのも台湾である.旅行していて気持ちいい.

MRT雙連駅周辺の市場

台北駅からMRT淡水線で北に2ついったところに雙連という駅がある.この駅から民権西路駅にかけては市場が形成されている.観光客はほとんどおらず,地元台湾の人ばかりのようで,婦人服や雑貨,野菜や海鮮生ものなどを売っていた.中には,東京式寿司などというのもあり,寿司や海苔巻きがパックされていた.雰囲気はアメ横のような感じ.東京のアメ横に行ってもそうであるが,やっぱりこういう雰囲気は「同じアジアだな」と思わずにはいられない.

国立故宮博物院へ

故宮博物館へ行くには,MRT士林駅から路線バスに10分程度乗らなければならない.MRTの駅窓口で「TAIPEI PASS・台北観光護照」という1日乗車券250元(2日・3日・5日もある)を購入すれば,MRT地下鉄と路線バスが乗り放題となる.このパスは東京のスイカやイコカのようなICカードなので,共通マークの読み取り機に「ピィッ」とかざすだけで乗り降りできる.個人で台北市内を回るのには大変便利なカードである.

故宮博物館の入口で記念撮影.我が奥様と・・・・.

→

→

![台北市街1[歓迎光臨!ようこそ台湾へ#1]](https://f-banchan.net/wp-content/uploads/2008/04/DSC00234.jpg)

![台北市街2[歓迎光臨!ようこそ台湾へ#2]](https://f-banchan.net/wp-content/uploads/2008/04/DSC00084.jpg)

![宜蘭へ[歓迎光臨!ようこそ台湾へ#3]](https://f-banchan.net/wp-content/uploads/2008/04/DSC00177.jpg)