The morning-glory fair ( Iriya goddess of children )

いろいろな朝顔がある |

|

| 入谷朝顔市は,入谷鬼子母神を中心として,毎年7月6~8日の3日間開催されるものである.もともと朝顔は,奈良時代に薬用として中国より入ってきたもので,最初は青色のみだった.入谷で盛んに朝顔が栽培されるようになって,「入谷の朝顔」として知られるようになったのは明治の中頃からで,植木氏成田屋留次郎の活躍をはじめ,十数件の植木屋が始めたものと伝えられている. 大正初期に市街化によって途絶えた朝顔市だったが,戦後の昭和25年になって朝顔市が復活し,七夕にちなんで7月6・7・8日が祭りの開催日と決定したという.当初は朝顔の咲く時期ではなかったため,大変苦労したとのことである.毎年,大勢の人出で賑わい,土日開催の時などは身動きがとれない程の人出でごった返す(今回).朝顔市が始まると,これから暑い夏がやってくるんだな,と思わせる季節の風物詩である. |

地下鉄入谷駅側の様子 JR鶯谷駅からもアプローチできる |

言問通り沿いに出店が並べられる |

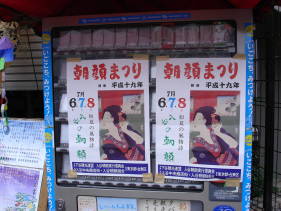

たばこの自動販売機に貼られた朝顔まつりのポスター |

朝顔が棚に並べられる |

威勢のよいかけ声で,朝顔が売られる |

色とりどりの朝顔 |

朝顔にも様々な種類があるようだが, 1鉢2000円となっていて,この値段は朝顔組合で決まっている. |

溢れんばかりの人で歩道は満杯である |

|

|

入谷鬼子母神 朝顔まつりの中心的存在である |

| 入谷鬼子母神は,日蓮上人の尊像とともにこの地の眞源寺に祀られており,1659(万治2)年に創建されたものである.入谷鬼子母神では,子育ての善神になったという由来から本来の名称記述には「鬼」の字の角(上のチョン)がない字を使用している.(変換文字にはないので,表記は「鬼」にしている) |

お守りを買うと,火打ち石で念仏を唱えてくれる |

入谷鬼子母神も人出が多い |

組合の朝顔には,すべてこの札が取り付けられている |

反対側の歩道は,食べ物の屋台が並んでいる |

両手に朝顔! |

|

|

![ショップ[ぶらっと!王子1丁目#2]](https://f-banchan.net/wp-content/uploads/2018/10/fujiya.jpg)